Diapositiva 1 - Alarcosfilosofia

Anuncio

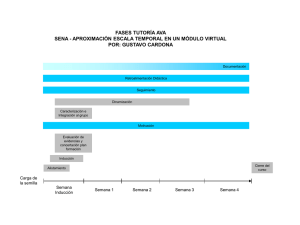

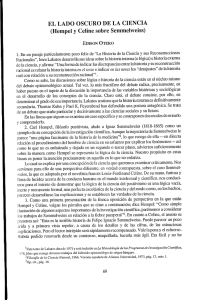

TEMA 4: EL SABER CIENTÍFICO “No hay cosas sin interés, tan sólo personas incapaces de interesarse” (Albert Einstein, 1879 – 1955, físico alemán) TEMA 4 1. Falsación , verificación y confirmación “Lo que distingue a una teoría científica es que puede demostrarse que es falsa” (Karl Popper, 1902-1994). - Falsación o refutación: demostrar de una afirmación que es falsa, que no ocurre lo que dice. - Confirmación: demostrar que una afirmación es verosímil (la aceptamos por ahora como cierta), porque ocurre lo que dice. - Verificación: pensar que una afirmación es una verdad para siempre, porque hemos observado (por ahora) que ocurre lo que dice. - Contrastación: observar en la experiencia si ocurre lo que predice una teoría. Las teorías científicas son enunciados contrastables no refutados. Ej.: La prueba del carbono 14 refutó la idea de que las pinturas de Altamira eran obra de un pintor del pueblo Ej.: Galileo refutó la teoría de que ningún otro planeta tiene satélites observando con su telescopio los de Júpiter. Ej: Colón afirmaba que la Tierra no podía ser plana, porque de un barco lo primero que desparece en el horizonte es el casco, luego el mástil. (¡¡Ya Aristóteles afirmó que la Tierra era esférica!!) Ej.: Nadie ha conseguido probar que no existe Dios, porque la afirmación de su existencia no es refutable, ni verificable. (…1. Falsación , verificación y confirmación) ¿Son refutables los siguientes enunciados? Razónalo “Ahora mismo estamos en el instituto” “Oigo una voz en mi mente que me dice que debo huir” “En una dimensión desconocida sólo perceptible por mentes privilegiadas existen seres extraterrestres que nos envían mensajes” “Entre dos cuerpos cualesquiera del espacio se establece una fuerza de atracción proporcional a su masa, e inversamente proporcional a su distancia” ¡No confundir!: Refutable Confirmado “El profesor llegará a las 8:45” Refutado Irrefutable “Los alumnos sienten un gran vacío existencial” Verificado Fundamental para que una afirmación sea científica: que defina bien en qué circunstancias sería falsa. La admitimos si no se refuta. Que una teoría sea falsable no determina que sea falsa, sino que existe una forma objetiva de saber si es falsa o no recurriendo a la experiencia. (…1. Falsación , verificación y confirmación) Las afirmaciones científicas no pueden verificarse (establecer su verdad eterna), sólo confirmarse (establecer su verosimilitud temporal), porque emplean conceptos universales, pero tratan sobre la experiencia, que se compone de seres particulares. “El agua hierve a 100º” (ley científica) Habla sobre el universal “Agua” (toda el agua del mundo y la historia) Pero cada vez que la contrasto en la experiencia (y resulta cierta), lo hago con un caso particular de agua La de mi casa Puesto que los particulares son infinitos, la teoría nunca estará verificada, sólo confirmada: siempre será posible un cambio. Todas las teorías científicas son provisionales, porque dependen de la experiencia para su contrastación La de Mercadona La de mi laboratorio No dispongo del AGUA de la que habla esa teoría, sino de casos concretos de agua. (…1. Falsación , verificación y confirmación) Una observación singular puede refutar un enunciado universal, pero no puede verificarlo. “Si mi agua concreta no hierve a 100º, queda refutado que el agua hierva a 100º” “Aunque mi agua concreta hierva a 100º, eso no implica que el agua hierva a 100º” Esta es la asimetría entre la refutación y la verificación: un solo hecho basta para refutar toda una teoría, pero ningún hecho basta para verificarla, sólo sirven para confirmarlas. Esa asimetría se debe al mismo carácter de la ciencia: “La ciencia comienza por lo particular, pero consiste en lo universal” (Aristóteles) Es decir: es una actividad que consiste en formular leyes sobre entidades universales, pero basándonos en lo particular empírico. TEMA 4 2. El criterio de demarcación Es el criterio para distinguir un discurso científico de otro no científico. Uno incorrecto (el que parece más obvio), y otro correcto (el que parece más extraño): 1. Verificacionismo (incorrecto: saber por qué) “Una teoría es científica cuando se demuestra que sus afirmaciones son ciertas” No es correcto, porque las teorías científicas nunca pueden verificarse, sólo confirmarse o falsarse. 2. Falsacionismo Es el correcto, una teoría se considera científica si es refutable, y se admite como verosímil mientras ninguna observación la refute. Irrefutable e inconfirmable: las “El complejo inconsciente de Edipo es la causa del observaciones no pueden dictaminar odio al padre” (psicoanálisis) nada, porque se habla aquí de algo no observable (ese complejo inconsciente) “la causa del odio al padre es un dolor de estómago por mala digestión” Refutable: puede admitirse en la ciencia, si la observación no lo refuta. (…2. El criterio de demarcación) “Todos los metales son conductores” “El Universo es eterno” “Existe Dios” Refutable, y por ahora no refutada. Irrefutable, no puede confirmarse ni negarse No es una afirmación científica: no hay manera de confirmarla ni de refutarla. ¡Ojo! Aquí “Irrefutable “ no es “verdadero”, sino “vacío de contenido cognoscitivo” “La pseudociencia no puede progresar porque se las arregla para interpretar cada fracaso como una confirmación y cada crítica como si fuera un ataque” Mario Bunge, “La investigación científica” (…2. El criterio de demarcación) Críticas al psicoanálisis (Mario Bunge): “Si el análisis del contenido de un sueño no muestra que ese sueño es la satisfacción imaginaria de un deseo, el psicoanalista sostendrá que eso sólo prueba que el sujeto ha reprimido enérgicamente su deseo, el cual está por tanto más allá del control del terapeuta; análogamente, ante una persona que no presente complejo de Edipo, el psicoanalista dirá que lo tiene muy reprimido, tal vez por el temor a la castración. Y de esta manera las diversas tesis, los diversos miembros de la banda, se protegen los unos a los otros, y la doctrina en su conjunto resulta inatacable por la experiencia.” Mario Bunge, “La investigación científica” “Si ni la argumentación ni la experiencia pueden resquebrajar una doctrina, entonces esa doctrina es un dogma, no una ciencia.” Mario Bunge “¿Cuáles son los mecanismos psíquicos y sociales que han permitido sobrevivir hasta la edad atómica a supersticiones arcaicas?” Mario Bunge (…2. El criterio de demarcación) La tetera de Russell "Si yo sugiriera que entre la Tierra y Marte hay una tetera de porcelana que gira alrededor del Sol en una órbita elíptica, nadie podría refutar mi aseveración, siempre que me cuidara de añadir que la tetera es demasiado pequeña como para ser vista aún por los telescopios más potentes. Pero si yo dijera que, puesto que mi aseveración no puede ser refutada, dudar de ella es de una presuntuosidad intolerable por parte de la razón humana, se pensaría con toda razón que estoy diciendo tonterías. Sin embargo, si la existencia de tal tetera se afirmara en libros antiguos, si se enseñara cada domingo como verdad sagrada, si se instalara en la mente de los niños en la escuela, la vacilación para creer en su existencia sería un signo de excentricidad, y quien dudara merecería la atención de un psiquiatra en un tiempo iluminado, o la del inquisidor en tiempos anteriores.” Bertrand Russell “En la medida en que un enunciado científico habla de la realidad, es falsable; y en la medida en que no es falsable, no habla acerca de la realidad” Karl Popper 3. Inducción, deducción y método hipotético-deductivo 3.1 Inducción Consiste en asignar un Universal a un conjunto de particulares Universal (concepto): El Universal asignado pretende abarcar no PERRO sólo los particulares observados, sino todos los aún no observados de su clase Por eso la inducción no es un método seguro, porque habla de lo aún no observado asemejándolo a lo que conocemos. Y aunque se trate de seres cuyo cambio no sea probable, siempre se trata de una generalización no garantizada. La inducción no es el método científico, porque no es segura. La ciencia no es inductiva. No es que “saque sus teorías de los hechos”, sino que formula teorías que contrasta deductivamente con los hechos. La inducción es un método inseguro e informal, bueno para desenvolverse en lo cotidiano (incluso los animales lo usan, cuando esperan una regularidad en su mundo), pero es demasiado ineficaz para hacer ciencia. La ciencia no es inductiva, sino deductiva (…3. Inducción, deducción y método hipotético-deductivo) (…3.1 Inducción) “La única razón para creer que las leyes del movimiento seguirán rigiendo es que han actuado hasta aquí, en la medida en que nuestro conocimiento del pasado nos permite juzgar de ello. (…) Pero el verdadero problema es este: ¿un número cualquiera de casos en que se ha realizado una ley en el pasado proporciona la evidencia de que se realizará lo mismo en el futuro? (…) La experiencia nos ha mostrado que, hasta aquí, la frecuente repetición de una serie uniforme o de una coexistencia ha sido la causa de que esperáramos la misma serie o coexistencia en la próxima ocasión. (…) El hombre que daba de comer todos los días al pollo, a la postre le tuerce el cuello, demostrando con ello que hubiesen sido útiles al pollo opiniones más afinadas sobre la uniformidad de la naturaleza” Bertrand Russell, “Los problemas de la Filosofía” (…3. Inducción, deducción y método hipotético-deductivo) (…3.1 Inducción) “Se conoce con el nombre del problema de la inducción la cuestión acerca de si están justificadas las inferencias inductivas, o de bajo qué condiciones lo están. El problema de la inducción puede formularse, asimismo, como la cuestión sobre cómo establecer la verdad de los enunciados universales basados en la experiencia (…). Pues muchos creen que la verdad de estos enunciados se «sabe por experiencia»; sin embargo, es claro que todo informe en que se da cuenta de una experiencia (o de una observación, o del resultado de un experimento) no puede ser originariamente un enunciado universal, sino sólo un enunciado singular.” Karl Popper, “La lógica de la investigación científica”. Edit. Tecnos, págs 27-28 “Problema de la inducción”: Los enunciados universales basados en la experiencia no ofrecen seguridad, sólo probabilidad. (…3. Inducción, deducción y método hipotético-deductivo) (…3.1 Inducción) Hipótesis: “Todos los mamíferos son vivíparos” Para contrastarla, tenemos que examinar todos los mamíferos que podamos: Los conceptos y teorías obtenidos por inducción siempre son reformables, porque siempre puede surgir un contraejemplo Ornitorrinco: Contraejemplo (mamífero Ovíparo) (…3. Inducción, deducción y método hipotético-deductivo) 3.2 La deducción y el método hipotético – deductivo. Es el paso de unas observaciones o enunciados particulares a un enunciado general, siguiendo las reglas de la lógica. -Todos los Hombres son mortales. - Si toca el timbre nos vamos - Sócrates es hombre. - Toca el timbre Sócrates es mortal - Si toca el timbre nos vamos - Nos vamos Nos vamos Es un método seguro, porque se basa en las leyes de la lógica, que son matemáticas. La ciencia formula hipótesis (cuyo origen puede ser cualquiera), deduce de ellas consecuencias empíricas concretas, y las contrasta en la experiencia, para refutar o confirmar la hipótesis. Eso es el método hipotético – deductivo. Problema observado Hipótesis (enunciado general) Consecuencia empírica Contrastación (particular) Refutación Confirmación …3.2 La deducción y el método hipotético – deductivo. El caso Semmelweiss “Ignaz Semmelweiss, médico del Hospital General de Viena se sentía angustiado porque un alto porcentaje de mujeres que habían dado a luz en su división contraía una fatal enfermedad, la fiebre puerperal o fiebre de sobreparto. En esos años una media del 8% de madres murió en su división por esa enfermedad, contra un 2% que solían morir en otras divisiones. Empezó por examinar varias explicaciones del fenómeno. Una opinión aceptada atribuía las olas de fiebre puerperal a influencias epidémicas que se describían como cambios atmosféricos-cósmico-telúricos. Pero ¿cómo compaginar que mientras la fiebre asolaba su división no se producían en Viena casos de ella? Las epidemias de cólera no eran tan selectivas. Por otro lado, muchas mujeres sorprendidas por el parto en plena calle adquirían la fiebre en menor proporción que las mujeres de su sala. Semmelweiss descartó igualmente las posibles diferencias de dieta alimenticia y de cuidados generales, ya que ambos eran idénticos en todo el Hospital así como el hacinamiento, que era mayor en otras salas. Se pensó que la frecuencia de muertes por fiebre podría deberse a los reconocimientos poco cuidadosos a que los estudiantes de medicina sometían a las pacientes en sus prácticas hospitalarias. Semmelweiss refutó tal afirmación señalando que: a) las lesiones producidas durante el parto son mucho mayores que las derivadas de un reconocimiento poco cuidadoso, b) los estudiantes hacían prácticas en todas las divisiones del Hospital, pero en su sala morían muchas más mujeres y c) cuando a raíz de dicho informe se redujo el número de estudiantes en prácticas no por ello disminuyó el número de muertes. Se acudió a varias explicaciones psicológicas. Una de ellas mencionaba que el sacerdote del Hospital cuando portaba los últimos auxilios para una moribunda siempre tenía que atravesar la división Primera. Se sostenía que ello producía un efecto terrorífico que debilitaba a las pacientes y las hacía más propicias a contraer la enfermedad, cosa que no ocurría en otras divisiones. Se le insinuó al sacerdote que pasara por otro lugar…, pero la mortalidad no disminuyó. A Semmelweiss se le ocurrió que las mujeres de su sala yaciesen de lado, como las de otras divisiones y no boca arriba como en la suya. La mortalidad se siguió mostrando renuente a disminuir. En 1847, la causalidad dio a Semmelweiss la clave para la solución. Un colega suyo, Kolletschka, recibió una herida penetrante en un dedo producida por un escalpelo de un estudiante con el que estaba practicando la autopsia de un cadáver, y murió mostrando en la agonía los mismos síntomas que las mujeres con fiebre puerperal. Dado que el colega no había tenido un hijo, la enfermedad no debía estar relacionada con el parto sino con algo ajeno y posterior a él. Por aquella época aún no se había descubierto el papel de los microorganismos en las infecciones, pero Semmelweiss comprendió que la materia cadavérica que el escalpelo del estudiante había introducido en la corriente sanguínea de su compañero había sido la fatal causa de la enfermedad; llegó a la conclusión de que ésa había sido también la causa de las muertes de las mujeres de su sala. Él y su equipo solían pasar reconocimiento a las parturientas de su sala inmediatamente después de realizar prácticas de autopsia y lavándose las manos de manera superficial. Puso a prueba tal posibilidad: se debía poder prevenir la fiebre puerperal destruyendo químicamente el material infeccioso adherido a las manos. Dictó una orden por la que se exigía a los estudiantes lavarse las manos con una solución de cal clorurada antes de reconocer a ninguna enferma. La mortalidad por fiebre puerperal de su sala descendió a los mismos porcentajes que los de otras salas.” Hempel, C. “Un caso histórico a título de ejemplo”, Filosofía de la ciencia natural. Alianza, Madrid. 1973. …3.2 La deducción y el método hipotético – deductivo. Hipótesis Análisis del caso Semmelweiss Consecuencia deductiva observable (A). 1) Influencias En toda Viena debería haber una mortalidad del cósmicas 8% Contrastación (Sí/No). No ocurre de (A) Conclusión sobre la hipótesis. Refutada 2) Mala dieta, En esas circunstancias, en todas las No ocurre Refutada malos divisiones deberían morir 8% cuidados en su división, hacinamiento. Conclusión: La ciencia es deductiva, no inductiva. No es que 3) a) Sisuslas mujeres saque teorías de losmueren hechos,por sinoesos quea) lasNo contrasta ocurre con ellos Refutada Reconocimient reconocimientos, deberían morir más por los b) No ocurre Refutada partos. os poco Refutada cuidadosos de b) Si…, deberían morir igual (8%) en todas las c) No ocurre divisiones. los estudiantes. c) Si eso es cierto, reduciendo el nº de estudiantes, bajará la mortalidad. 4) Angustia provocada por el sacerdote 5) Duermen en mala postura (boca arriba) 6) Una “materia cadavérica” que se transmite por los instrumentos mal lavados. Si no pasa el sacerdote, disminuye la No ocurre mortalidad Refutada Disminuirá si las ponemos de lado No ocurre Refutada Disminuirá con higiene Sí ocurre CONFIRMADA 4. Clasificación de las ciencias Lógica FORMALES Verdad: Coherencia. Verdades absolutas Método axiomático Matemáticas Naturales (fenómenos causales) EMPÍRICAS Verdad: Correspondencia con la realidad. Verosimilitud Humanas o Sociales (verdad provisional) (fenómenos intencionales) Física, Química, Biología, Geología… Psicología, Sociología, Economía, Historia, Antropología… Ingeniería, Arquitectura, Medicina, Farmacia… APLICADAS (TECNOLOGÍA) Método hipotéticodeductivo. Mecanicismo: ¿cómo? Método hermenéutico. Finalismo: ¿para qué? 5. El progreso científico: continuismo vs. discontinuismo Continuismo (Karl Popper) “La lógica de la investigación científica”, Karl Popper La ciencia avanza en un progreso sin fin afinando cada vez más sus teorías conforme nuestra capacidad de observación va siendo mejor. Las teorías científicas son redes cada vez más finas que lanzamos a la experiencia para pescar la verdad. La teorías científicas no sólo se adecúan a los hechos, sino también al contexto social en el que nacen Cada cierta época cambian las teorías no sólo para explicar los hechos, sino porque ha cambiado el contexto social Discontinuismo (Thomas Kuhn) “La revolución copernicana”, Thomas Kuhn Realmente, todos los paradigmas científicos (maneras de entender el mundo de cada época) explican la experiencia conocida en cada momento. “Relativismo científico”: todas las teorías serían más o menos equivalentes. Libro (y película): “2010, una odisea espacial”, de Arthur C. Clarke Miles de años de evolución cultural… Bajo el mismo principio: los instrumentos La evolución de nuestra inteligencia y nuestra dependencia de instrumentos están estrechamente ligadas, ya para siempre. Jean Jacques Rousseau (1712-1778): el mito del buen salvaje En su obra “Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres” (1754) afirma que el ser humano era más feliz cuando vivía en estado natural, y que el progreso científico desmesurado sólo nos ha convertido en seres más desgraciados. Si eso es verdad, las personas que viven en culturas menos tecnificadas son más felices, porque llevan una vida más natural. Esta opinión tiene una gran influencia en el mundo contemporáneo. ¿Es verdad eso? Polémica actual: el cambio climático. ¿Por excesivo desarrollo técnico? ¿La solución vendrá de la ciencia? Julio Verne (escritor, 1828-1905): un ejemplo de la fe en la ciencia y la técnica, típico del siglo XIX.