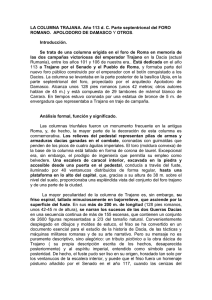

Circo Máximo

Anuncio