unidad didáctica ii: el significado y el habla

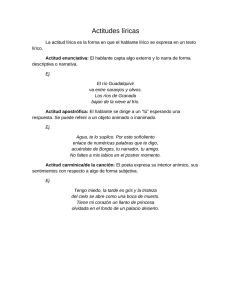

Anuncio