IZTA, el cruce de los caminos

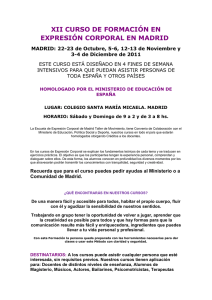

Anuncio