1 (México) Alfonso Reyes1 PASADO INMEDIATO (fragmento

Anuncio

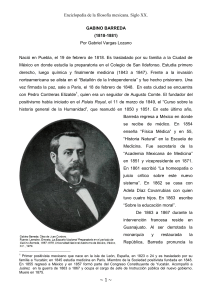

(México) Alfonso Reyes1 PASADO INMEDIATO (fragmento) GRANDEZA Y DECADENCIA DE LA ESCUELA PREPARATORIA La Escuela Nacional Preparatoria tiene su grandeza y su decadencia. Al comenzar la segunda mitad del siglo XIX, tierna todavía la República, resentida en su nerviosa infancia, han madurado ya los dos grandes partidos: el liberal, que se inclina hacia una nueva concepción del Estado, en que se mezclan la filosofía de los Derechos del Hombre con el presidencialismo y el federalismo americanos, y el conservador, a quien el apego a las normas hereditarias y el anhelo de conservar el cuadro ya creado de intereses arrastra hasta el despeñadero de una aberración antinacional. Adelanta la invasión francesa sus manos rojas, y llega con sus manos lavadas aquel heredero sobrante de las Casas de Europa. Bajo la marejada imperial, la república queda reducida a las proporciones de la carroza en que emigraba Benito Juárez. Pero, revertida la onda, triunfa para siempre la república. El país había quedado en ruinas, era menester rehacerlo todo. Las medidas políticas ofrecían alivios inmediatos. Sólo la cultura, sólo la Escuela, pueden vincular alivios a larga duración. Benito Juárez procura la reorganización de la enseñanza pública, con criterio laico y liberal, y confía la ardua tarea al filósofo mexicano Gabino Barreda. Discípulo de Augusto Comte, imbuido de positivismo francés, fuerte en su concepción matemática del universo —de un universo saneado de toda niebla metafísica y de toda preocupación sobre el más allá—congruente y limitado, contento con los datos de los sentidos, seguro —como todos los de su sistema— de haber matado al dragón de las inquietudes espirituales, acorazado y contundente, Barreda, el maestro de la enseñanza laica, congregó a los hombres de ciencia y creó, como prototipo, de su vivero para ciudadanos, la Escuela Nacional Preparatoria, alma mater de tantas generaciones, que dio una fisonomía nueva al país; puesta después de la enseñanza primaria y antes de la profesional o especial, semejante en parte, al bachillerato francés y con un Programa enciclopédico que recorría, peldaño a peldaño, la escala comtiana, desde la matemática abstracta hasta las complejas lucubraciones sociales. A través de incontables vicisitudes, la Escuela Preparatoria se ha venido manteniendo hasta nuestros días, aceptando a regañadientes los vaivenes del tiempo, y al fin sometida a una verdadera locura de transformaciones que algún día se equilibrarán para bien de todos. 1 Tomado de: Universidad, política y pueblo. México, UNAM, 1967. 1 No tenía por destino el conducir a la carrera y a los títulos, aunque fuera puente indispensable para los estudios de abogados, ingenieros y médicos; sino el preparar ciudadanos —de ahí su nombre; gente apta para servir a la sociedad en los órdenes no profesionales. Sustituía a las humanidades eclesiásticas; llegaba a punto para incorporar en la educación las conquistas de liberalismo político. La Revolución no ha logrado todavía hacer otro tanto en la medida en que lo logró Gabino Barreda para la revolución de su tiempo. Alma mater siempre y a pesar de todo loada, por su disciplina despojada y sobria y por sus firmes enseñamientos, parecía convertir así el lema de la antigua academia: "No salga de aquí quien antes no sepa geometría." Lo que Barreda quería —explica Justo Sierra— era abrir en el interior de cada uno un puerto seguro, el puerto de lo comprobado, de la verdad positiva para que sirviera de refugio y fondeadero a los que no quisieran afrontar las tormentas intelectuales, bastante más angustiosas que las del océano, o a los que volvieran desarbolados y maltrechos de las trágicas aventuras de la ciencia; pero con el incoercible empeño de tentar nuevas empresas; nuevos viajes de Colón en pos de constelaciones nuevas. La ciencia organizada metódicamente —nos decía también Justo Sierra— “ha puesto la razón y el buen sentido en el fondo de nuestro ser hispanolatino, medulado de imaginación febril y de sentimentalismo extremo". Tierra firme tras el terremoto general, reducto invulnerable en el trastorno de la conciencia pública, cuartel de verdad y coherencia entre los campos de matanza de todas las pedagogías manidas: que se diga si alguna vez se ha creado otra institución más sabia y más adecuada para las necesidades a que respondía. El alumno de la Preparatoria, al colgar la toga pretexta, desembocaba en la vida adulta capaz de escoger su vocación dentro o fuera de las carreras profesionales; educado ya en el compendio y dueño de un microcosmo que, en pequeño, reflejaba el mundo; apto para anotar día por día, en su cuadrante, la hora que marcara la ciencia, y para escoger por sí mismo aquella colección de los libros que, al decir de Carlyle, son la verdadera universidad de nuestros días. Para él los distintos rumbos del conocimiento —grave peligro de la sociedad contemporánea— no errarían ya sueltos del nexo que es la profesión general de hombre; no serían ya las ciencias y las artes como las hermanas enemigas del rey Lear, sino como las milicias de Datis el medo, que avanzaban dándose la mano. Y el alumno de la Preparatoria entraba en las bregas del conocimiento y de la acción provisto del instrumental mínimo e indispensable, con la dotación completa de la mochila. Pero todas las instituciones resbalan por su más fácil declive. La herencia de Barreda se fue 2 secando en los mecanismos del método. Hicieron de la matemática la suma del saber humano. Al lenguaje de los algoritmos sacrificaron poco a poco la historia natural y cuanto Rickert llamaría la ciencia cultural, y en fin las verdaderas humanidades. No hay nada más pobre que historia natural, la historia humana o la literatura que se estudiaban en aquella escuela por los días del Centenario. No alcanzamos ya la vieja guardia, los maestros eminentes de que todavía disfrutó la generación inmediata, o sólo los alcanzamos en sus postrimerías seniles, fatigados y algo automáticos. El curioso Sánchez, mucho más que a la verdadera zoología, se daba a juntar anécdotas sobre el folklore indígena relativo a la fauna mexicana, anécdotas que, aunque divertidas en sí mismas —y es lástima que se hayan perdido— no pasaban de ser una prologación del Roman de Renart o las fábulas del coyote. Se oxidaba el instrumental científico. A nuestro anteojo ecuatorial le faltaban nada menos que el mecanismo de relojería y las lentes, de suerte que valía lo que vale un tubo de hojalata; y no valía más la cosmografía —tremendo nombre— que por entonces nos enseñaban, bien caricaturizada en aquella travesura escolar que envuelve a los dos profesores de la asignatura: Quiroga le dijo al "Chante" que si era queso la Luna, y el "Chante" le respondió: —Sí es queso, pero de tuna. ¿No ha quedado duda alguna? ¿Entendimos? ¡Adelante! Aunque los laboratorios no seguían desarrollándose en grado suficiente, mejor libradas salían la física y la química —ésta bajo la buena doctrina de Almaraz—; pero tendían ya a convertirse en ciencias de encerado, sin la constante corroboración experimental que las mentes jóvenes necesitan, fuera de lo que nos mostraba en su casa Luis León amable aficionado, o de los ensayos de sales en que aprendíamos nuestro poco de reactivo y soplete. Porfirio Parra, discípulo directo de Barreda, memoria respetable en muchos sentidos, ya no era más que un repetidor de su tratado de lógica, donde por desgracia se demuestra que, con excepción de los positivistas, todos los filósofos llevan en la frente el estigma oscuro del sofisma; y por nada quería enterarse de las novedades, ni dejarse convencer siquiera por la hamiltoniana "cuantificación del predicado", atisbo de la futura logística. El incomparable Justo Sierra, el mejor y mayor de todos, se había retirado ya de la cátedra para consagrarse a la dirección de la enseñanza. Lo acompañaba en esta labor don Ezequiel A. Chávez a 3 quien por aquellos días no tuve la suerte de encontrar en el aula de psicología, que antes y después ha honrado con su ciencia y su consagración ejemplar. Miguel Schultz, geógrafo generoso, comenzaba a pagar tributo a los años, aunque aún conservaba su amenidad. Ya la tierra reclamaba los huesos de Rafael Ángel de la Peña —paladín del relativo “que”— sobre cuya tumba pronto recitaría Manuel José Othón aquellos tercetos ardientes que son nuestros "Funerales del gramático". El latín y el griego, por exigencias del programa, desaparecían entre un cubileteo de raíces elementales, en las cátedras de Díaz de León y de aquel cordialísimo Francisco Rivas —de su verdadero nombre Manuel Puigcerver— especie de rabio florido cuya sala era, porque así lo deseaba él mismo, el recinto de todos los juegos y alegres ruidos de la muchachada. Cuando el severo director José Terrés lo llamó al orden por su exceso de lenidad, bastó una breve y algo melancólica indicación de Rivas para que se oyera, en la clase, el vuelo de la mosca. Y el maestro Rivas, que llenaba el pizarrón con sus alfas y sus omegas en medio del mayor silencio, se volvió de pronto con las lágrimas en los ojos: " ¡Éstos no son mis muchachos! —exclamó— ¡Sigan alborotando como siempre, aunque a mí me echen de la escuela!" En su encantadora decadencia, el viejo y amado maestro Sánchez Mármol —prosista que pasa la antorcha de Ignacio Ramírez a Justo Sierra— era la comprensión y la tolerancia mismas, pero no creía ya en la enseñanza y había alcanzado aquella cima de la última sabiduría cuyos secretos, como los de la mística, son incomunicables. La literatura iba en descenso, porque la retórica y la poética, entendida a la manera tradicional, no soportaban ya el aire de la vida, y porque no se concebía aún el aprendizaje histórico —otros hasta dicen "científico"— de las literaturas, lo que vino a ser precisamente una de las campañas de los jóvenes del Centenario. Un día inventaron, para sustituir los cursos de literatura, no sé qué casta de animal quimérico llamado "lecturas, comentadas de producciones literarias selectas"; y puedo aseguraras que los encargados de semejantes tareas, por ilustres que fueran en su obra personal de escritores, no tenían la menor noticia de lo que pudiera ser un texto comentado: unas veces se entregaban a vaguedades sentimentales, y otras iban frescamente a acabar en clase el libro que, para su deleite propio, habían comenzado a leer en su casa. La excepción de Manuel Revilla (perdonémosle que casi me expulsa de la clase porque me atreví a citar a Schopenhauer), quien profesó en serio estos cursos elementales, deslizando en ellos un adarme de preceptiva, fue demasiado rauda para dejar verdadera huella ayuda. Quien quisiera alcanzar algo de humanidades tenía que conquistarlas a solas, sin ninguna ayuda efectiva de la escuela. 4 En tanto, por los insospechados rincones del antiguo Colegio de San Ildefonso, sorprendíamos a veces la figura fantasmal del gran matemático "Chicho" Prado, alejado de las labores docentes y que vivía allí por caridad del gobierno; hombre enloquecido de logaritmos, a quien del mucho velar y poco dormir, las diferenciales y las integrales le habían secado el cerebro, llevándole hasta una mansa enajenación; algo fugitivo y asustadizo, con su poco de agorafobia; pobre ratoncíllo pitagórico que andaba royendo por los sótanos sus funciones, sus cósenos y sus raíces. No podíamos menos de preguntarnos si el continuo trato con tales abstracciones sería realmente lo más práctico para la preparación del ciudadano. Y, sin embargo, no era todavía el derrumbe de la Escuela Preparatoria. Los poderosos y vetustos muros parecían todavía rezumar la antigua grandeza. El derrumbe vino después; sobrevino singularmente, con la exótica importación de eso que se llama high school, ¡tan por debajo de lo nuestro! Los antiguos positivistas, ahora reunidos en colegio político bajo el nombre de "Los Científicos", eran dueños de la enseñanza superior. Lo extraño es que estos consejeros de Banco, estos abogados de empresas, no hayan discurrido siquiera el organizar una facultad de estudios económicos, una escuela de finanzas. ¿Qué pudo faltarles para ello? Ni el poder, ni el conocimiento, ni los talentos, ni el interés para estas materias a las que consagraron su vida. Acaso, siguiendo el error de régimen paternal, pensaron que los educandos eran demasiado jóvenes para cosas tan graves, propias de varones sesudos. Acaso, sin saberlo ellos mismos, los inspiraba un sentimiento de casta como el que llevó a esconder sus secretos a los sacerdotes egipcios. Porque no hubieran bastado a suplir estas deficiencias ni las lecciones inteligentes y rápidas de Martínez Sobral, ni las contadas lecciones del competentísimo Joaquín Casasús, personalidad eminente de múltiples y elegantes actividades. Lo extraño es que aquellos creadores de grandes negocios nacionales (como en Europa lo eran los sansimonianos Pereira, o el barón de Mauá en eI Brasil) no se hayan esforzado por llenar materialmente el país de escuelas industriales y técnicas para el pueblo, ni tampoco de centros abundantes donde difundir la moderna agricultura. Nuestro pueblo estaba condenado a trabajar empíricamente y con los más atrasados procedimientos; a ser siempre discípulo, empleado o siervo del maestro, del patrón o del capataz extranjeros, que venían de afuera a ordenarle, sin enseñarle, lo que había que hacer en el país. No olvidamos, no, la antigua Escuela de Artes y Oficios y la antigua Escuela de Agricultura. Pero, ¿pueden aquellos intentos aislados compararse con lo que se ha hecho después y con 5 lo que pudo hacerse desde entonces? En suma, que no se cargaba el acento donde, según la misma profesión de fe de los Científicos, debió haberse cargado. Se prescindía de las Humanidades, y aún no se llegaba a la enseñanza técnica para el pueblo: ni estábamos en el Olimpo, ni estábamos en la tierra, sino colgados en la cesta, como el Sócrates de Aristófanes. Ayuna de humanidades, la juventud perdía el sabor de las tradiciones, y sin quererlo se iba descastando insensiblemente. La imitación europea parecía más elegante que la investigación de las realidades más cercanas. Sólo algunos conservadores, desterrados de la enseñanza oficial, se comunicaban celosamente, de padres a hijos, la reseña secreta de la cultura mexicana; y así, paradójicamente, estos vástagos de imperialistas que escondían entre sus reliquias familiares alguna librea de la efímera y suspirada corte, hacían de pronto figura, de depositarios y guardianes de los tesoros patrios. Un síntoma, sólo en apariencia pequeño, de aquella descomposición de la cultura: se puso de moda, precisamente entre la clase media para quien aquel sistema escolar fue concebido, considerar que había un cisma entre lo teórico y lo práctico. La teoría era la mentira, la falsedad, y pertenecía a la era metafísica, si es que no a la teológica. La práctica era la realidad, la verdadera verdad. Expresión, todo ello, de una reacción contra la cultura, de un amor a la más paja ignorancia, aquella que se ignora a sí misma y en sí misma se acaricia y complace. Cuando la sociedad pierde su confianza en la cultura, retrocede hacia la barbarie con la velocidad de la luz. ¿Donde quedaba entonces el estupendo precepto comtiano? En vano los vitrales de la Escuela Preparatoria dejaban ver al trasluz con grandes letras: "Saber para prever, prever para obrar." Antes de seguir adelante, un franco tributo a la memoria del gran ministro de instrucción pública, Justo Sierra. Nada de lo dicho va contra este magno organizador de la educación primaria. Dondequiera que intervino, hizo el bien. Ni podía estar en todas partes; ni era posible que a los centros universitarios llegara otra cosa que su correcta gestión administrativa; ni menos habría que exigirle el detener por sí solo los efectos complejísimos de los acarreos sociales. Sabía que la preparatoria reclutaba a la clase media, pero no podía absorber al pueblo; y por eso, para ir al pueblo, quiso completarla por abajo en las escuelas primarias, donde sembró bien a manos llenas. De suerte que dio un paso más sobre Barreda: el que le tocaba dar en su tiempo. Finalmente, también completaría la obra por arriba, en la investigación superior, poniendo como corona a su nueva universidad —con plena conciencia de que ya la preparatoria y las profesionales eran insuficientes— aquella 6 Escuela de Altos Estudios llamada precisamente a ser baluarte de nuestras campañas juveniles: la escuela contra la cual se agitaron —como es natural— la ignorancia de legisladores improvisados y el sectarismo de los menos que positivistas; la escuela que abrió al fin las puertas a las letras y a la filosofía, de la que procede la actual facultad, cuyo solo nombre hubiera sido incomprensible en aquella edad venturosa. Por si su pluma no bastara para su gloria, es Justo Sierra, en la administración porfiriana, la inteligencia más noble y la voluntad más pura. A la distancia de las jerarquías y los años, se sintió amigo de los jóvenes, nos vio nacer a la vida espiritual, nos saludó con públicas manifestaciones de confianza y de simpatía, comprendió nuestras rebeldías y acaso las bendijo. En el gabinete, era el ministro de lujo de quien se hace caso hasta cierto punto porque —"cavecanem"— es poeta, y a quien el omnipotente ministro de Hacienda escatima todo lo que puede el dinero y la autoridad. Era el mejor: es casi el santo. 7