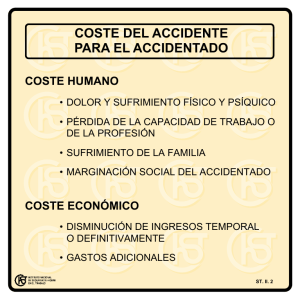

Dolor y sufrimiento

Anuncio