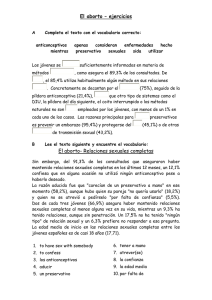

Sexualidad en adolescentes de la Comunidad Autónoma Vasca

Anuncio