capëtulo 2 atenciïn y automaticidad en el procesamiento de la

Anuncio

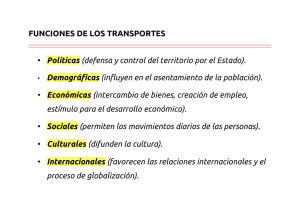

1 &$3Ë78/2 $7(1&,Ï1<$8720$7,&,'$'(1(/ 352&(6$0,(172'(/$,1)250$&,Ï1 352&(6$0,(172$8720È7,&29(5686&21752/$'2 A finales del siglo pasado los psicólogos estructuralistas, como Wundt y Titchener, distinguieron tres tipos de atención que podemos considerar los antecedentes de las concepciones más actuales acerca de la atención. La atención SULPDULD LQYROXQWDULD es considerada innata e involuntaria, y actuaría siempre que ocurre un evento nuevo o con una intensidad sensorial mayor de lo habitual. Este tipo de atención puede considerarse el antecedente de lo que hoy denominamos procesamiento automático. Otro tipo de atención es lo que denominaron DWHQFLyQ VHFXQGDULD YROXQWDULD, en la que la voluntad sería el factor más importante para su funcionamiento. Hoy día es lo que denominamos procesamiento controlado. Por último, la DWHQFLyQ SULPDULD KDELWXDO, ocurre cuando la atención voluntaria se ha sobre aprendido como consecuencia de la práctica y por tanto, en la terminología de nuestros días, se considera automática. Este tipo de atención, relacionada con el aprendizaje, constituye un punto central en la teoría que desarrollaron Shiffrin y Schneider (1977; ver también Schneider & Shiffrin, 1977) que presentaremos más adelante. $QWHFHGHQWHV Más recientemente, podemos destacar cuatro tipos de estudios que, a nuestro juicio, fueron de gran importancia en el desarrollo de teorías basadas en la existencia de dos procesos distintos, automáticos y procesos bajo el control atencional. 1º. Las teorías atencionales, como hemos visto, pusieron de manifiesto la existencia de una limitación en la capacidad para procesar información. Sin embargo, el 2 propio sistema dispone de medios para contrarrestar en cierta medida tal limitación. Uno de esos medios es automatizar dichas tareas o procesos, de forma que puedan realizarse concurrentemente con otras actividades sin consumo de recursos atencionales, y sin interferencia entre ambas (Shiffrin, 1988). El objetivo primordial de estos estudios es descubrir procedimientos que contribuyan a la formación de automatismos (Schneider & Shiffrin, 1977; Shiffrin & Schneider, 1977). 2º. A principios de los años setenta, los estudios de escucha dicótica que utilizaron tareas de seguimiento, demostraron la existencia de procesamiento semántico de la información no atendida (YJ. Lewis, 1970). Estos resultados pusieron de manifiesto la existencia de procesos perceptivos que operaban independientes de la atención. Más importante aún, el procesamiento semántico comenzó a considerarse automático. 3º. Otro aspecto importante fue el desarrollo del concepto de memoria semántica durante la década de los setenta. Su influencia se dejó notar no sólo en el estudio de la representación y recuperación del conocimiento, sino también en los estudios sobre la atención. La distinción entre procesos conscientes y no conscientes (Posner & Snyder, 1975) o entre procesos automáticos y controlados (Schneider & Shiffrin, 1977; Shiffrin & Schneider, 1977), que desarrollaremos a continuación, son un ejemplo claro de esta influencia. En general, la memoria semántica se concibió como un gran almacén, donde la información queda registrada de forma permanente. Este almacén de gran capacidad, está formado por nodos que representan conceptos y por lazos que unen unos conceptos con otros formando una estructura reticular. De esta forma, cuanta mayor relación semántica existe entre dos conceptos, más cerca se encuentran los nodos que los representan. La activación se consideró como el mecanismo más importante para 3 recuperar la información almacenada. Una vez que se presenta un estímulo, éste activa su nodo correspondiente y la activación se propaga a través de la red alcanzando a los nodos relacionados. Una característica importante es que la activación puede mantenerse durante cierto tiempo una vez que el estímulo ha cesado. Los datos experimentales más importantes en apoyo del proceso de activación se basan en lo que en la literatura de lengua inglesa se ha denominado efecto ‘SULPLQJ’. En términos generales, consiste en influir sobre el procesamiento de un estímulo (estímulo objetivo o ‘target’) manipulando su relación semántica con otro u otros (el estímulo ‘prime’) que pueden haberse presentado previamente. Nosotros llamaremos al primero estímulo ‘objetivo’ y al segundo ‘estímulo previo’. El efecto se ha obtenido con distintas tareas. Por ejemplo, cuando se trata de decidir si el estímulo objetivo es una palabra del idioma o una pseudopalabra (tarea de decisión léxica), como en los estudios de Meyer y Schvaneveldt (1971) y Neely (1977); o cuando se trata de nombrar el estímulo objetivo (tarea de nombrar), como en los estudios de Underwood (1976, 1981). Veamos un ejemplo típico que aclare en qué consiste empíricamente el efecto de ‘priming’ en una tarea de decisión léxica (ver Figura 2-1). 4 barco BUQUE + Relación barco Objetivo Estímulo previo Punto de fijación FLOR + No relación )LJXUD. (OHIHFWRGHSULPLQJVHPiWLFRFRQVLVWHHQUHVSRQGHUPiVUiSLGRHQODFRQGLFLyQ5HODFLyQHQ FRPSDUDFLyQFRQODFRQGLFLyQ1RUHODFLyQ/DWDUHDFRPLHQ]DFRQODSUHVHQWDFLyQGHOSXQWRGHILMDFLyQ El sujeto tiene que decidir si la palabra ‘barco’ es una palabra del idioma, o no lo es. En una condición (Relación), esta palabra es precedida por otra que está relacionada semánticamente con ella, por ejemplo ‘BUQUE’ . En otra condición (No relación) la palabra es precedida por otra con la cual normalmente no está relacionada semánticamente, por ejemplo ‘FLOR’ . En ambas condiciones se registra el tiempo de reacción (TR) de la decisión léxica. El resultado es que el tiempo requerido para decir que ‘barco’ es una palabra, en la primera condición, es más corto que el tiempo requerido en la segunda condición. Una interpretación de este resultado, en términos de redes semánticas, es que la presentación de la palabra ‘BUQUE’ activa su nodo correspondiente en la memoria, y esta activación se propaga a nodos relacionados, entre ellos el correspondiente a la palabra ‘barco’ . Cuando por fin aparece ‘barco’ , su nodo ya 5 está activado por lo que facilitará su recuperación y posterior identificación como palabra del idioma. La importancia de los estudios sobre la memoria semántica, pusieron de manifiesto que es posible poner en funcionamiento estructuras semánticas sin necesidad de implicar a la atención. De esta forma, el estudio del procesamiento semántico de los estímulos no atendidos abarcó un contexto mucho más amplio que el que vimos en la formulación de las primeras teorías acerca de la atención. 4º. Por último, Los estudios de percepción subliminal (revisados por Dixon, 1981), mostraron que una gran cantidad de análisis de la información puede ocurrir sin el conocimiento consciente por parte del sujeto. A partir de aquí, algunos autores se centraron tanto en la distinción de procesos que ocurren sin el conocimiento consciente y aquellos que son conscientes, como en las características de cada uno de ellos (Marcel, 1983; Posner & Snyder, 1975). /DV7HRUtDV A partir de los años 70, los autores propusieron diversas teorías que tenían como eje central la distinción entre aquellos procesos que se ponían en marcha ante la mera presentación del estímulo, y aquellos que ocurrían bajo el control del propio sujeto, y que algunos autores relacionaron con la atención. Esta distinción fue utilizada por algunos autores para caracterizar diferentes aspectos del procesamiento de la información. Así por ejemplo, Posner y Snyder (1975) pusieron el énfasis en la atención como mecanismo de control del procesamiento; Schneider y Shiffrin (1977) en la importancia de la práctica en el aprendizaje. 6 Teoría de Schneider y Shiffrin Schneider y Shiffrin (1977) y Shiffrin y Schneider (1977) propusieron su teoría acerca de la distinción entre procesos automáticos y procesos controlados. Las características de cada tipo de procesos se exponen a continuación: Los procesos automáticos consisten en la activación de nodos en el sistema de memoria como respuesta a un determinado estímulo. Sus características principales las podemos resumir en las siguientes: 1. No tienen limitación en su capacidad de procesamiento. 2. Su rapidez impide por lo general que sean percibidos de forma consciente. 3. Ocurren sin intencionalidad. A veces pueden iniciarse bajo el control del sujeto, pero una vez en marcha siguen su curso automáticamente hasta su finalización. 4. El entrenamiento es muy importante para su desarrollo. 5. Una vez que se aprenden son difíciles de suprimir. Los procesos controlados se diferencian de los anteriores en que la activación ocurre bajo el control y la atención del sujeto. Entre sus características más importantes vamos a distinguir las siguientes: 1. Son de capacidad limitada y requieren por tanto el concurso de la atención. 2. Operan a voluntad del sujeto. 3. Pueden utilizarse sin especial entrenamiento. 4. Son flexibles y pueden modificarse fácilmente. La variable ‘cantidad de práctica’ , y la tarea de búsqueda visual son las innovaciones más importantes de sus estudios. Con poca experiencia, los sujetos detectarán la presencia del estímulo relevante mediante un proceso de búsqueda serial, y la ejecución estará determinada por la carga de procesamiento, es decir, por el número 7 de estímulos que se presentan y por el número de éstos que tienen que retener en la memoria. Después de una considerable cantidad de práctica con la misma tarea, es posible que la detección se realice de forma automática y la ejecución, en este caso, no dependerá de la carga de procesamiento. Por tanto, la atención sólo se necesita en las primeras fases del aprendizaje, de forma que las limitaciones de capacidad irán progresivamente disminuyendo. Los autores realizaron una serie de experimentos en los que demostraron las diferencias entre los dos tipos de procesamiento propuestos. El paradigma experimental básico consistió en que los sujetos tenían que decir si un carácter concreto (ejemplo el número 5), de un conjunto pequeño de caracteres (conjunto de memoria), aparece en una presentación visual. El ítem (letra o número) que pertenecía al conjunto de memoria y que aparecía en la presentación se denominó ‘objetivo’ , mientras que el resto se denominaron ‘distractores’ . En general, el tiempo de reacción (tarea de marco simple) o la exactitud de las respuestas (tarea de marco múltiple) para decidir acerca de la presencia/ausencia del objetivo, dependió de: (1) la carga de procesamiento (producto de elementos en el conjunto de memoria por elementos en el conjunto de presentación); y (2) la constancia entre estímulos objetivos y distractores en los sucesivos ensayos, y (3) los niveles de práctica alcanzados por los sujetos (ver figura 2-2). 8 "$#&% '() ! . + , , - * . * + )LJXUD. (MHPSORVGHWDUHDGHE~VTXHGDYLVXDO6FKQHLGHU\6KLIIULQ(QDPERVWLSRVGHWDUHDOD UHVSXHVWDFRUUHFWDHV6,SXHVWRTXHHOREMHWLYRDSDUHFHHQHOFRQMXQWRGHSUHVHQWDFLyQ Destacaron dos condiciones experimentales. En la condición ‘inconsistente’ (VM -varied mapping- en su terminología) había un continuo cambio de los ítems en el conjunto de memoria de ensayo a ensayo, es decir, los distractores en un ensayo podían haber sido estímulos objetivos en un ensayo anterior. La predicción de los autores fue que, en esta condición, la tarea se realizaría mediante el concurso de procesos controlados, y el TR sería una función lineal de la carga de procesamiento (producto del número de ítems en el conjunto de memoria y número de ítems en la presentación). En la condición ‘consistente’ (CM –consistent mapping- en su terminología), los ítems del conjunto de memoria y los distractores seguían siendo los mismos de ensayo a ensayo. El entrenamiento prolongado haría que la tarea se realizase mediante 9 el concurso de procesos automáticos, y el TR no dependería de la carga de procesamiento. Los resultados mostraron una función lineal entre TR y carga de procesamiento en la condición VM. Además, la pendiente fue el doble para los ensayos en los que se presentaba el estímulo objetivo (condición presente) que para aquellos en los que no se presentaba (condición ausente). Tal diferencia de pendiente implica un proceso de comparación serial autoterminado, es decir, una vez encontrado el objetivo terminaría la búsqueda del mismo. La práctica redujo las pendientes en la condición consistente (de 40 msg./ítem en VM a 10 msg./ítem en CM), y fueron similares par ambos tipos de ensayos. Teoría de Posner y Snyder Quizás fueron Posner y Snyder (1975) los primeros autores que vieron en los experimentos sobre el efecto ‘SULPLQJ’ un gran potencial para la teoría de la atención. Su contribución más importante fue la distinción entre procesos automáticos, que son el resultado de un aprendizaje previo, y procesos que ocurren bajo el control de la atención consciente. Posner y Snyder (1975) caracterizaron los procesos automáticos en función de tres criterios: 1. Que ocurran sin intencionalidad. 2. Que no accedan a la conciencia. 3. Que no interfieran con otras actividades concurrentes. Los dos primeros criterios ponen el énfasis en la experiencia fenoménica del sujeto, mientras que el tercero es un criterio comportamental. Una característica importante de los procesos de control, que Posner y Snyder asignaron a la atención, es que tienen consecuencias facilitadoras e inhibidoras en el procesamiento de la información. La activación que provoca un estímulo en el sistema 10 de memoria, facilita el procesamiento de todas las señales relacionadas con él, pero no tiene consecuencias inhibidoras. Ahora bien, la situación cambia cuando dicha activación es mantenida mediante el concurso de la atención. Los mecanismos de la atención consciente son de capacidad limitada y su utilización para atender a una señal tendrá consecuencias inhibidoras para las otras señales. Posner y Snyder (1975) realizaron una serie de experimentos para observar la relación entre facilitación e inhibición en el procesamiento de un estímulo. El diseño básico consistía en presentar un único HVWtPXORSUHYLR del mismo tipo que los estímulos objetivos sobre los que los sujetos debían responder (una letra, YJ., A), o bien un estímulo neutral (YJ., un signo ‘+’ ). A continuación aparecían dos letras y el sujeto debía responder ‘SI’ , si eran iguales, y ‘NO’ si eran diferentes (tarea de comparación). Una ilustración de este experimento se muestra en la Figura 2-3. AA AA + A Neutral Igual AA B Diferente )LJXUD. 7DUHDGHFRPSDUDFLyQGHOHWUDVGH3RVQHU\6Q\GHU. Los autores controlaron el grado de atención al estímulo previo de forma indirecta, manipulando la probabilidad de que el estímulo previo (una letra) fuese igual 11 o diferente al estímulo objetivo (un par de letras) sobre el que se daba la respuesta. Si consideramos solamente las respuestas ‘SI’ , los porcentajes podían ser 80%, 50%, y 20%. Para calcular la facilitación (beneficio) compararon los TRs en los ensayos donde el estímulo previo era igual que las dos letras objetivo, con los TRs en los que el estímulo previo era el signo ‘+’ (ensayos neutrales). Para calcular la inhibición (costos), compararon los TRs en los ensayos neutrales (signo ‘+’ ) con aquellos en los que el estímulo previo era diferente a los objetivos. Los resultados mostraron que cuando la validez del estímulo previo era alta (80%) se produjeron tanto beneficios (mejor ejecución en la condición ‘igual’ que en la condición ‘neutral’ ) como costos (peor ejecución en la condición ‘diferente’ que en la ‘neutral’ ) tanto en los TRs y en los errores. Sin embargo, cuando la validez era baja (20%) había beneficios pero no costos. En el primer caso, los autores interpretaron que dado el alto valor predictivo del estímulo previo, los sujetos prestaron atención a dicho estímulo, produciendo ciertas expectativas acerca de los objetivos. Esto produjo facilitación en las respuestas cuando se cumplió la expectativa y costos cuando no se cumplió. En el caso de bajo valor predictivo los sujetos no habrían prestado atención, y los resultados mostraron únicamente el efecto de beneficios debido a la activación automática. En un segundo experimento manipularon también el intervalo entre el estímulo previo y los objetivos. Los resultados mostraron que cuando estaba implicada la atención (alto valor predictivo) los costos sólo aparecían en intervalos largos, pero no en los intervalos cortos donde únicamente se observaron beneficios en las respuestas. Estos resultados son muy importantes porque muestran que a pesar de que el alto valor predictivo del estímulo previo puso en marcha procesos dependientes de la atención (como la creación de expectativas), éstos sólo se manifestaron tras un cierto tiempo. Es 12 decir, los efectos dependientes de la atención (como los costos en este estudio) requieren un tiempo adicional para ejercer su influencia en el procesamiento. Este es un principio de funcionamiento atencional que se ha demostrado en multitud de ocasiones en la literatura. Mientras que en el caso de Shiffrin y Schneider, las características de la ejecución permitía clasificar un proceso en categorías disjuntas: automático y controlado; para Posner y Snyder lo que podía ser automático o controlado no era el proceso en sí, sino la forma de poner en funcionamiento dicho proceso. Por otra parte, mientras que Shiffrin y Schneider no precisan el mecanismo responsable del procesamiento controlado, para Posner y Snyder éste es la atención. 3URFHVDPLHQWRVHPiQWLFRDXWRPiWLFR J. R. Stroop (1935) observó que cuando los sujetos deben nombrar el color de la tinta en la que están impresas una serie de palabras que denotan un color distinto (por ejemplo, la palabra ‘rojo’ impresa en color azul), tardan más (mayor TR) o comenten más errores que cuando dichas palabras denotan el mismo color (por ejemplo, la palabra ‘rojo’ impresa en color rojo) o se trata de otros estímulos que no denotan ninguna palabra (por ejemplo un conjunto de Xs impresas en un determinado color). La primera condición se denomina ‘incongruente’ porque el color de la tinta, que es la dimensión relevante para la tarea, y el significado de la palabra, que es la dimensión irrelevante para la tarea, no coinciden. Las otras dos condiciones se denominan, condición ‘congruente’ (cuando color de la tinta y significado coinciden) y condición ‘control’ (cuando se trata de estímulos que no tiene un significado relacionado con los colores). La Figura 2-4 muestra un ejemplo de estas condiciones. 13 ROJO VERDE AMARILLO AZUL VERDE ROJO AMARILLO ROJO VERDE AMARILLO XXXX XXXX XXXXXXX AZUL VERDE ROJO AMARILLO XXXX XXXX XXXX XXXXXXX )LJXUD(MHPSORGH7DUHD6WURRS/DSULPHUDKLOHUDPXHVWUDODFRQGLFLyQLQFRQJUXHQWHODVHJXQGD ODFRQGLFLyQFRQJUXHQWH\ODWHUFHUDODFRQGLFLyQQHXWUDO Los resultados de este tipo de experimentos suelen mostrar lo que se ha denominado efecto de LQWHUIHUHQFLD6WURRS, o simplemente HIHFWR6WURRS. Dicho efecto ocurre cuando el tiempo que tardan los sujetos en nombrar los colores en la condición incongruente es mayor que en las otras dos condiciones (McLeod, 1991). El efecto de interferencia demuestra que aunque la tarea consiste en nombrar el color, los sujetos no son capaces de bloquear el significado de las palabras. Muchos autores han considerado el efecto Stroop como paradigma del procesamiento semántico automático, es decir, procesamiento que ocurre a pesar de que el sujeto dirige su atención al color del estímulo. 3URFHVDPLHQWRVHPiQWLFRVLQLGHQWLILFDFLyQFRQVFLHQWH Marcel (1983) demostró una clara disociación entre priming semántico y experiencia consciente. En su experimento distinguió dos fases. En una primera fase (juicios de detección), los sujetos debían responder a la presencia o ausencia de un estímulo que aparecía antes de una máscara de patrón. En la mitad de los ensayos se presentaba dicho estímulo, pero en la otra mitad se presentaba la pantalla en blanco. Para cada sujeto determinó el valor del intervalo entre el estímulo y la máscara, de modo que el sujeto detectase la presencia del estímulo por azar. Véase un esquema de la secuencia de eventos en esta fase de juicios de detección: cfasghh efcbnoq fblmastf barco 10 ms Variable 30 ms Presente o Ausente Respuesta 14 En la segunda fase el estímulo previo iba seguido de la máscara de patrón con un intervalo que coincidía con el obtenido en la primera fase para cada sujeto. A continuación se presentaba el objetivo y el sujeto debía realizar una decisión léxica. Véase el esquema de esta segunda fase de decisión léxica: barco 10 ms Variable cfasghh efcbnoq fblmastf BUQUE 30 ms Respuesta La variable de interés fue la repetición del estímulo previo antes de la presentación de la máscara. Podía presentarse 1, 2, 4, 8, 12, 16, ò 20 veces. Los resultados mostraron que la repetición del estímulo previo incrementó el efecto de priming semántico, pero no tuvo efecto sobre los juicios de detección. Esto demuestra que es posible el procesamiento semántico sin experiencia consciente. &5Ë7,&$6$/$',67,1&,Ï1$8720È7,&296&21752/$'2 Aunque la distinción automático YV controlado sigue utilizándose actualmente, algunos autores pronto pusieron de manifiesto la poca consistencia que tenían estos conceptos, ya que era fácil encontrar que un proceso cumplía con algunas de las características para ser catalogado como automático o controlado, pero no cumplía con otras. Esto ocurría principalmente con los procesos considerados automáticos, lo que llevó a cuestionarse la utilidad del concepto mismo de automaticidad. Kahneman y Treisman (1984) revisaron una serie de estudios que ponían en tela de juicio la automaticidad de algunos procesos que tradicionalmente se habían considerado automáticos. Por ejemplo, en tareas que requerían nombrar las palabras objetivo, las respuestas estaban influenciadas por la distribución de la atención, o por la presencia de otros objetos en el campo visual no atendido. Es decir, el criterio de automaticidad de 15 ser inmune a la interferencia de otros procesos parecía no cumplirse. En el caso de la tarea Stroop, estos autores pusieron en tela de juicio que el efecto demostrase realmente procesamiento semántico automático, es decir, sin atención, puesto que el sujeto debe orientar su atención tanto al color como a la palabra, ya que ambas dimensiones aparecen agrupadas en un mismo objeto (la palabra de color). En el caso del experimento de Marcel los resultados pondrían de manifiesto que es posible el procesamiento semántico sin conciencia, pero de nuevo, los sujetos estuvieron atendiendo al lugar donde se presentó el estímulo previo, por tanto, no se demostraba procesamiento semántico sin atención. Sin embargo, algunos estudios han mostrado que el efecto de interferencia Stroop (ejemplo, Fuentes & Ortells, 1993), así como el efecto de priming semántico (ejemplo Fuentes, Carmona, Agis & Catena, 1994; Fuentes & Tudela, 1992) ocurre también cuando los estímulos sobre los que se evalúa el procesamiento semántico ocurren fuera del lugar en el que se presenta el estímulo objetivo. Los resultados del estudio de Fuentes et al. (1994) es ilustrativo de esto. Los autores presentaron dos palabras previas, una en la fóvea y otra en la parafóvea, seguidas por el estímulo objetivo que se presentó siempre en la fóvea. Los sujetos tenían que realizar una tarea de decisión léxica sobre el estímulo objetivo. Esta presentación sucesiva de estímulos previos y estímulo objetivo permitía observar efectos de priming semántico producido por el estímulo previo foveal, y el producido por el estímulo previo parafoveal (ver explicación del efecto de priming semántico más arriba). Los resultados más importantes mostraron que el efecto de priming semántico fue mayor para las palabras foveales que para las parafoveales, pero en este último caso también fue significativo. Cuando la tarea de priming se realizó concurrentemte con una tarea de seguimiento (ver capítulo 1), o las palabras previas fueron enmascaradas, el priming semántico de la 16 palabra foveal se redujo al nivel de la palabra parafoveal, el cuál no se vio afectado ni por la tarea de seguimiento, ni por la máscara de patrón. Estos resultados indican que el efecto de priming puede ocurrir sin atención, sin interferencia de otra tarea simultánea (tarea de seguimiento) y sin conciencia, y por tanto puede considerarse automático. Kahneman y Treisman (1984) propusieron distintos niveles de automaticidad, al menos en relación con el procesamiento perceptivo de los estímulos. )XHUWHPHQWH DXWRPiWLFR se refiere a un proceso que no es facilitado por la atención ni perjudicado cuando ésta es retirada. 3DUFLDOPHQWH DXWRPiWLFR se refiere a un proceso que normalmente ocurre sin atención, pero puede verse facilitado por la focalización de la atención. 2FDVLRQDOPHQWHDXWRPiWLFR se refiere a un proceso que normalmente requiere atención pero ocasionalmente puede realizarse sin el concurso de ésta. La existencia de distintos tipos de automaticidad es más compatible con la idea de una graduación en el proceso de automatización. De esta forma, es posible que los distintos procesos difieran en el ritmo con el que van logrando analizar todas y cada una de las características que se han asociado con un proceso automático, y que la automatización sea un proceso ligado al aprendizaje de una habilidad. Por otra parte, hablar de procesos automáticos y controlados como categorías disjuntas puede llevar a la concepción errónea de que los procesos automáticos carecen de control (ver Tudela, 1992), cuando lo que se pretende con dicha distinción es precisamente recalcar que hay distintas formas de control del procesamiento.