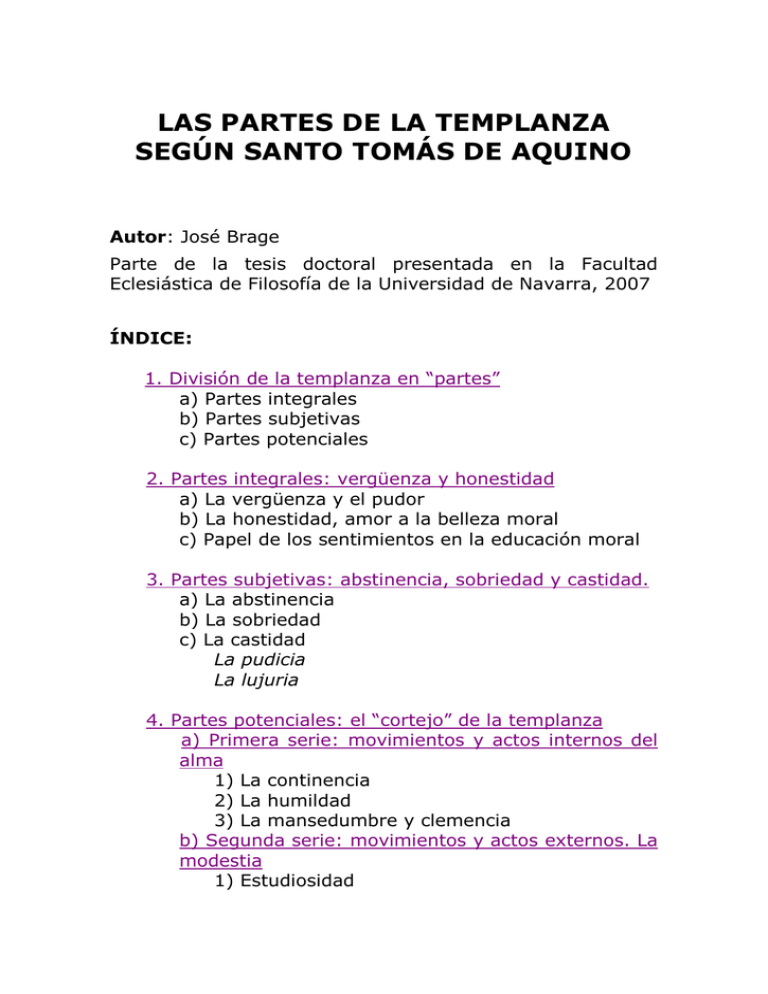

las partes de la templanza según santo tomás de aquino

Anuncio