GÜNTHER ANDERS:

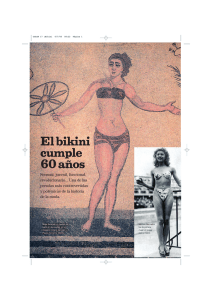

Anuncio

Günther Anders y la bomba en bikini Fabrice Hadjaj Traducción de Leo de Asís Tomando como punto de referencia la prenda del bikini, que su creador, Louis Rérad, había tomado del atolón donde los norteamericanos, después de arrojar las bomabas sobre Hiroshima y Nagasaki, continuaban sus pruebas atómicas, Fabrice Hadjaj. “judío de nombre árabe y de confesión católica”, como él mismo se presenta, y profesor de filosofía y literatura en Toulon, nos introduce en la manera en que comienza a manifestarse en nuestra vida diaria lo que Anders llamó “la vergüenza prometeica”. Entre sus libros destacan La terre chemin du ciel (La tierra camino al cielo) y La profundeur des sexs (La profundidad de los sexos). El presente texto fue publicado en francés en Artpress. El 5 de julio de 1946, una bailarina del Casino de París, llamada Micheline, presentaba el "más pequeño traje de baño del mundo”. Diseñado por Louid Réard, especialista en maquinaria recicladora de ropa interior, su nombre, Bikini, lo había tomado del atolón donde los nortamericanos acababan de realizar sus nuevos ensayos nucleares. Nagasaki no había bastado. Las nuevas pruebas nucleares, a causa de la carbonilla radioactiva, fueron letales para personas que se encontraban muy alejadas del lugar de la explosión. El locutor de radio Kuboyama falleció, incluso, en el acto. ¿El fabricante de aquella prenda vio en ello una oportunidad comercial? ¿Al llamarla como la llamó, no quería demostrar que las cenizas radioactivas podrían llegar hasta las playas francesas? Con ello, el fabricante invertía la familiaridad norteamericana que había bautizado a su bombas con los nombres comunes de “Little Boy” o “Grandpa”, convirtiendo a la bañista que portaba el Bikini en una “bomba sexual”. El hecho no era inocente. Designar al objeto de la nueva moda para las playas no en términos de vida y de intimidad sino de explosión y muerte era, cuando menos, un mal augurio, y convendría, a partir de allí, escribir toda una estética sobre el "pasársela bomba" --desde la juerga entre amigos hasta el atentado suicida pasando por el dripping y el zapping-- para comprender hasta qué punto los tres pequeños triángulos del bikini sostenidos por hilos eran el signo –semejante al de una estrella de David explotada-- de la desesperante amenaza atómica. La verdad es que desde entonces ya no vivimos en una época, sino en su prórroga. Günther Anders lo había advertido: nuestra existencia, después de Hiroshima y Nagasaki y de la entusiasta publicidad del Bikini, transcurre no solo bajo la inminencia de una muerte individual, sino de una destrucción planetaria. Su obra, que se esfuerza por sacar todas las consecuencias posibles de esta realidad, parecería, después de lo que se ha dicho sobre la amenaza atómica, obsoleta. Sin embargo, guardada durante mucho tiempo en la sombra, como se guarda un gran vino de reserva, ha mejorado para ahora ofrecernos la sobriedad frente a la resaca de la borrachera. A ella --cuyos conceptos, que tocan lo esencial de la realidad actual, son de una excepcional pertinencia-- se une la grandeza de un estilo que sabe conjugar la exposición con la palabra, el silogismo con la anécdota, la seriedad con el humor y con una mezcla de profundidad sutil y de alegría angustiosa que recuerda a Kierkegaard. Una vida en el siglo Aunque su obra se recomienda por sí misma, no es innecesario recordar que Anders fue alumno de Heidegger y próximo a Husserl, que el joven Levinas lo tradujo en los años 30, que Sartre recibirá la influencia de su obra Patología de la libertad, que era amigo de Bertolt Brecht, de Walter Benjamin, de Herbert Marcuse, de Hans Jonas y, sobre todo, el primer marido de Hannah Arendt. Para ocultar algo de su pedigrí, digamos que también tuvo en su pobreza algo de judío errante. Durante su reclutamiento forzado en una asociación escolar paramilitar a finales de la Primera Guerra Mundial que, decía, “creíamos” iba a ser "la última de las últimas", lo vemos ya, a los quince años, en el frente descubriendo a hombres convertidos en "material humano" y temblando ante un cortejo de lisiados en el andén de una estación como preludio del futuro. Después vino la fuga de París bajo el Reich. Tuvo, entonces, que soportar que el manuscrito de su obra capital contra el nazismo, La catacumba de Molussie, acabara escondida en la campana de una chimenea, sobre jamones y salchichones, y que sólo encontrara un editor cincuenta años más tarde, cuando ya era demasiado tarde (mientras tanto, ciertas páginas del libro habían cogido el olor de los embutidos que les sirvió, a Hannah y a él, para aromatizar el pan de su frugal menaje). Después, el exilio en California donde el filósofo obtiene pequeños trabajos, se hace profesor particular de la hija de Irving Berlin, el compositor de Broadway y, mientras prosigue su lectura de Marx y Heidegger, va a trabajar a una pequeña fábrica de ropa de confección que en la lógica de la producción y el consumo permitía a las amas de casa tener un poco de tiempo libre. Esta doble experiencia de Hollywood y de la fábrica será para él fundamental. La agudeza de su pensamiento vendrá en cierta forma de ahí. La primera noción de su gran obra, La obsolescencia del hombre, es la de un nuevo sentimiento que llama la "vergüenza prometeica". “La vergüenza que se adueña del hombre delante de la humillante calidad de las cosas que él mismo ha construido" y que se alimenta de la razón de nuestro culto a la eficiencia. La encontramos, por ejemplo y para hablar de algo aparentemente banal, en el maquillaje, donde los cosméticos ofrecen el preparado y el producto final que permiten al rostro convertirse en una magnífica "cabeza góndola" (mediante esta locución pretendo designar la hoy común mezcla entre Venecia y el hipermercado). Los cosméticos hacen creer a la mujer común que puede competir con las chicas de portada de las revistas de moda; crean la ilusión de que se está en forma, de que es posible “repararse” como un celular y mantenerse siempre disponible sin estados de ánimo alterados, ajenas a la farragosa angustia metafísica del alma. Sin embargo es difícil bloquear el alma. Ya que no es un órgano, los cosméticos o la cirugía plástica la afean. De ahí brota la vergüenza, la vergüenza de haber nacido de la carne y de la sangre y no de la inmaculada concepción de los diseños ingenieriles. Lo que Hanna Arendt vio como la esencia del totalitarismo: “el rechazo al nacimiento” y la búsqueda de instalar al individuo en un plan, en un programa, Anders la encuentra en el fondo de la sociedad liberal. En ésta, ese rechazo y esa búsqueda, no son el fruto de la ideología, como en los Estados totalitarios, sino el producto de la situación objetiva de la técnica y del mercado que se han vuelto autónomos. Para Anders no nos encontramos ya ante la cosificación del hombre, sino ante la pseudopersonificación de las mercancías que se convierten en nuestros modelos y matrices. A diferencia de lo que fue el fin de la Academia de Platón: elevarse hacia el Único, para la sociedad técnica el summum de la vida es, semejante al sueño de la clonación, ser producido en serie y poder refaccionarse como una mercancía diseñada en un laboratorio. Yuxtapustos y fusilados Es necesario leer las extraordinarias páginas del Mundo como fantasma y como matriz, publicado en 1956 y sus Consideraciones filosóficas sobre la radio y la televisión para mirar la manera en que la radio y la televisión contribuyen a la construcción de esta “vergüenza prometeica”. La televisión, explica, ha substituido a la mesa familiar. Frente a ella ya no estamos en círculo, reunidos en torno a una comida, sino yuxtapuestos, como fusilados por el tubo catódico. Con ella abolimos la experiencia de un interior y un exterior, del aquí y del allá. Lo lejano se vuelve próximo, lo próximo, lejano. Las peripecias de una comedia nos interesan más que las de nuestra propia familia. Los acontecimientos llegan de todas partes sin realmente llegar: la pantalla reduce todo a un estado de figurita decorativa en el salón, entre la planta verde y el sofá. Sin embargo, la violencia televisiva no es nada si se compara con la violencia propia del aparato, incluso si lo que emite son escenas piadosas y programas en donde se exaltan los valores. Podemos participar de la misa desde nuestro sofá y ver el documental Shoah llorando sobre nuestras palomitas. ¿Es la realidad lo que desde allí se transmita? Las reproducciones que la pantalla chica muestra no sólo son fantasmas –ni presentes ni ausentes—sino que niegan, a diferencia de las imágenes del arte, su carácter de reproducción. A ello, habría que agregar que el manejo que hacen de la información, es en sí mismo desinformante: el suceso retransmitido debe ser preparado para la audiencia, transformado en espectáculo, conforme a los estudios de mercado. Aunque nos traigan el mundo a domicilio, lo que la televisión nos ofrece nos priva del mundo en su resistencia y su misterio. Nuestra “realidad” se convierte en reproducciones de sus reproducciones. El bikini es el indicio: no está hecho para el cuerpo, sino el cuerpo para él. Para llevarlo puesto se necesita parecerse a B.B. en Y Dios creo a la mujer o a Ursula Andress en James Bond contra el Dr. No. Conservar el mundo Esa pequeña prenda sirve también como divertimento pascaliano: la "bomba anatómica" está aquí para hacernos olvidar la bomba atómica. Con sus análisis sobre la técnica, Anders prolonga los análisis de Heidegger: el ser-para-la-muerte se convierte hoy en día en ser para la destrucción de la especie. Su libro, La amenaza nuclear, no es un inventario de los peligros que acechan a nuestro futuro: toma la medida trágica de lo que se ha realizado. La categoría de lo posible, lo sabemos desde Kierkegaard, es la categoría más pesada: el hombre está volcado sobre su futuro, de forma que sus virtualidades ya están presentes en sus proyectos y llevan la marca de la esperanza o de la desesperación. El futuro de nuestros días, es la probabilidad de una "muerte sin oración fúnebre": la atomización universal, y nadie para llorarnos. ¿Sucederá? No importa: "la posibilidad de nuestra destrucción es, incluso si no sucede, la destrucción definitiva de nuestras posibilidades". Ya no construimos, como en la década de los 50, refugios antiatómicos en nuestro jardín, pero nuestra indiferencia nos salva del ridículo para meternos en la estupidez. El aparente coraje que mostramos no es más que un miedo a lo peor. En realidad, hemos entronizado la amenaza de la que huimos en la superficie de nosotros mismos. Puesto que la amenaza tiene el efecto de una imagen no subliminal sino "supliminal", es decir, no la vemos porque es demasiado grande, está, sin embargo, presente. Por ello el nihilismo ha dejado de ser una opción extraña, está en el aire que respiramos y nos lleva a fabricar otros mundos virtuales en el desprecio definitivo de este mundo en donde los hombres nos parecen como "seres intermedios en un intermedio", mientras los individuos, amputados de posteridad, vivimos en la crisis de la política y de la pérdida de la utopía y de la tradición. El arte mismo está invadido de ello. En un mundo sin futuro, hemos substituido la paciente labor de la obra cien veces retomada, por el apresuramiento de lo fácil, lo provocador, y el éxito inmediato Su consecuencia, como Arendt lo mostró al analizar la personalidad de Eichmann, es “la banalidad del mal”. Ya no hay necesidad de ser malvado para participar de lo peor: la división del trabajo, que no nos permite ver las consecuencias de aquello en lo que participamos, nos convierte en irresponsables. El tiempo de Eichmann, dirá Anders en paralelo a las reflexiones de su primera esposa, ya no es el de Ricardo III, "decidido a ser un villano". Para serlo, basta, como lo mostró Eichamnn en su proceso en Jerusalén, tener la determinación de ser un funcionario amputado de la imaginación. Así, el pobre diablo que compra menos caro impone una baja en los costes y se convierte en cómplice de la explotación; así también, la electricidad que consumo para escribir estas páginas colabora en la empresa nuclear. Por ello, para Anders, la guerra total, llevada a cabo por la concienzuda lectura de un detector de misiles manejado por diversos subordinados, se desencadenará sin odio. Las máquinas y las mercancías, que se han convertido en los dioses de nuestra tragedia, proclaman el oráculo fatal y deciden más allá de nuestras cabezas la destrucción de nuestra Troya. "Hemos llegado a tal punto, dice nuestro pensador aun próximo a Marx, que quisiera declararme un ‘conservador’ en materia ontológica, puesto que lo que importa hoy, por primera vez, es conservar el mundo tal y como es". Ya no se trata de oponer una visión del mundo a otra, sino de luchar porque siga existiendo un mundo. De gritar hacia lo alto, esperando contra toda esperanza, e inculcar al prójimo el coraje de tener miedo. El bikini, con todo lo que exhibe, disimula el pavor que sería necesario tener en nuestras playas de veraneo. Bajo un sol semejante explotó Little Boy. Bajo un sol así podemos conmemorar la monstruosa fecha del 8 de agosto de 1945 donde las víctimas de Hiroshima salían todavía de entre los escombros, los habitantes de Nagasaki paseaban sin estar muy seguros, y los que ya habían lanzado su bomba sobre los primeros y se disponían, sobre los segundos, a renovar la experiencia, estaban firmando, en Nuremberg, el documento que codifica la noción de "crimen contra la humanidad".