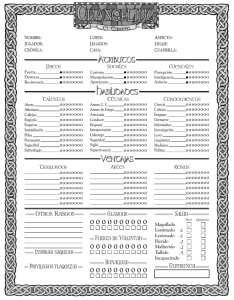

[Crónicas Vampíricas 04] El ladrón de cuerpos

Anuncio

![[Crónicas Vampíricas 04] El ladrón de cuerpos](http://s2.studylib.es/store/data/003561751_1-c9cd8900b0debea7b8ae4f9628327a1b-768x994.png)