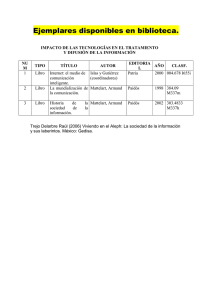

[Crónicas Vampíricas 03] La reina de los condenados

Anuncio

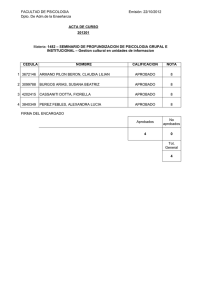

![[Crónicas Vampíricas 03] La reina de los condenados](http://s2.studylib.es/store/data/003561750_1-eedeeb0a5cddfa90cd6e71ea4235e8d6-768x994.png)