Noticia de un secuestro

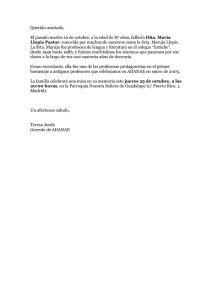

Anuncio