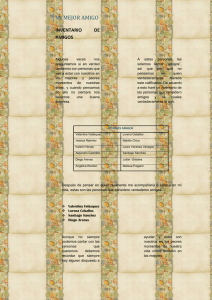

Alguien que anda por ahí

Anuncio