Los justos

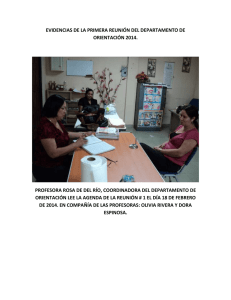

Anuncio