Toloza, R.; Pascual

Anuncio

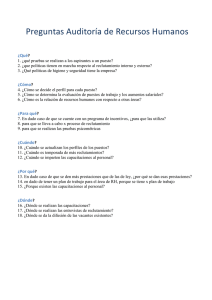

EVALUACIÓN DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN EN PFD: UN ESTUDIO DE CASO Toloza, R. 1; Pascual, F. 2; Silva, F. 3Da Silva, E.4 En el Proyecto Forestal de Desarrollo (PFD), se implementó el Componente de Apoyo al Pequeño Productor y Conservación Ambiental (CAPPCA), entre sus objetivos poseía la capacitación a sus beneficiarios, la ejecución se llevó a cabo desde el INTA CR Misiones. En este marco se evalúan acciones de capacitación y para ello se identificó el área de influencia de la AER Puerto Rico Misiones, para la realización del estudio. El objetivo de esta investigación, evaluar las acciones de capacitación de los diferentes actores participantes en el proyecto. Con base en las características y la naturaleza de la investigación, este estudio se encuadra en una investigación cuali- cuantitativa y utiliza el método de estudio de caso. Como instrumentos de investigación fueron utilizados una revisión de materiales bibliográficos (para componer el cuerpo teórico del trabajo), encuestas y entrevistas semiestructuradas (para la realización del trabajo de campo) a productores y extensionistas respectivamente. Los productores indicaron estar satisfechos con los aportes desde la capacitación a esferas prioritarias, apreciándose en particular su calidad técnica y su pertinencia. Del análisis de los facilitadores se desprende que poseen competencias limitadas en los aspectos didácticos y pedagógicos. Los productores y facilitadores son coincidentes en que no se trabaja desde las necesidades y evaluación de la capacitación. Palabras claves: Educación, Extensión, Capacitación. 1 Técnico Agencia Extensión Rural Pto. Rico - INTA. Misiones. Email: [email protected] Becario de Investigación Agencia Extensión Rural Pto. Rico – INTA Misiones. Email: [email protected] 3 Facultad de Ciencias Forestales, Bertoni 124 (3380) Eldorado, Misiones. Email: [email protected] 4 Mestrando em Agroecosisstemas Universidade Federal de Santa Catarina: [email protected] 2 INTRODUCCIÓN: La capacitación pasó a ser una manifestación particular del fenómeno educativo, la incorporación de conocimientos, habilidades y actitudes en comunidades urbanas primero y luego rural, pasó a ser un proceso de cambio natural, crecimiento y adaptación a nuevas circunstancias internas y externas. La capacitación atiende la parte de la educación de adultos que se vincula con la realidad de su trabajo. Un requerimiento que se le hace a la capacitación desde la perspectiva de la educación de los adultos tiene que ver con el concepto de la evaluación permanente. El adulto necesita controlar qué está sucediendo con su proceso de aprendizaje, precisamente, la evaluación es una manera de informar al participante de lo que está sucediendo. No debe contener elemento alguno de juicio, debe ser frecuente para que cualquier defecto de aprendizaje sea corregido a tiempo. La capacitación es un fenómeno educativo que se fue dando con características propias de tal naturaleza, que compone uno de los campos más dinámicos de lo que en términos generales se ha denominado educación no formal. Pain (1993), considera que la evaluación de las actividades de capacitación es un excelente medio para asegurar la transparencia de la función de capacitación, medir su eficacia y subrayar su contribución a los resultados de la organización involucrada. Por otra parte permite, trabajar para el mejoramiento de estas mismas actividades. Este mismo autor apunta a introducir o a reintroducir a la evaluación en lo cotidiano de la capacitación, lo que constituye un cambio de hábitos en la medida en que se sustrae a la evaluación de la subjetividad de los individuos para enraizarla en el terreno, observando los cambios inducidos por la acción de capacitación. De aquí deriva la propuesta de comenzar la reflexión sobre la evaluación desde su misma fuente, desde el comienzo de la elaboración de una acción de capacitación, para ponerla inmediatamente en práctica en cada etapa de su desarrollo. Este comportamiento forma parte del proceso de la ingeniería de la capacitación5, en la medida en que la evaluación de los resultados de una acción es una de las preocupaciones más importantes en el diseño de los procedimientos aptos para responder a una demanda. Esta perspectiva permite situar a la evaluación como una herramienta cotidiana, cuya función es ayudar y ajustar la acción de capacitación con respecto a los objetivos fijados. La evaluación de adultos en capacitación plantea problemas deontológicos, teóricos y prácticos complejos, así como circunstancias propias a su condición de un producto en un mercado. Durante mucho tiempo se evaluó a la salida del curso, enfatizando en lo que 5 La ingeniería de la capacitación apunta a la toma conciencia, a la explicitación de todos los aspectos de la situación contextual como un elemento previo al diseño de la acción de capacitación El contenido, el perfil del capacitador, el ritmo, pero también y prioritariamente las condiciones del contexto social, organizacional, y económico son elementos a tomar en cuenta en el proceso de elaboración de la acción de capacitación. Pain A.; 2001. p 63 aprendieron, encuestas francesas6 de los últimos años muestran que la mitad de los encuestados dice ¨no poder aplicar lo aprendido¨ y entre los operarios esto llega a un 65%. Estas cifras significan que la mitad del esfuerzo de capacitación se pierde. En capacitación lo aprendido no es garantía de aplicación. Encarar la evaluación es su complejidad, conviene tener en cuenta la situación, una particularidad es que los participantes evalúan al curso y principalmente al capacitador; la evaluación es interna con la particularidad de orientarse hacia la acción. Cuando se formula la pregunta por que evaluar, no siempre se obtendrán respuestas coincidentes respecto a su utilidad. Incluso algunos autores sostienen que más que hablar de utilidad cabría hablar de impacto de la evaluación, porque no se trata de un proceso que acompaña en todo momento a la capacitación. No se trata de un resultado final, sino de un flujo constante de información que permite tomar decisiones Hakimian (2001). La evaluación es un proceso continuo de información, tanto informal como formal, que el capacitador debe constatar y discriminar, decidir cual es su relevancia y ponerla en contexto. Es importante tener en cuenta que la evaluación no es simplemente un anexo o epílogo del proceso de capacitación. Tampoco se trata de una actividad separada, independiente o semiautónoma que se realiza al final del ciclo de la capacitación. Una evaluación eficaz y adecuada es, en efecto, un hilo conductor que se extiende por todas las fases de desarrollo de un programa, adopta diferentes formas, con diferentes grados de complejidad y, usualmente, utiliza diferentes técnicas. Para caracterizar la capacitación en extensión recuperaremos las principales concepciones que se han producido en torno a este tema, en sentido, sin duda alguna, un crítico ha sido Paulo Freire, sobre todo al trabajo de extensión, ya que él considera, como agrónomoeducador, que no puede cambiar las actitudes de los campesinos en relación a cualquier aspecto sin conocer su visión del mundo, sin confrontarlo en su totalidad (Freire, 2001). Lo denominó ¨depósito bancario¨ de conocimientos, es decir, almacenar conocimientos en las mentes de los alumnos para usarlos en el futuro. En otro aspecto, Valentinuz (1994) cuestiona al profesional agropecuario que trabaja en extensión carente de preparación psicopedagógico que le permita instrumentar técnicas participativas que modifiquen la conducta a partir de una visión holística de la realidad, y no solo puntual del problema tecnológico. Gasperini (2001), considera que ¨la educación y la capacitación son dos de los instrumentos más poderosos en la lucha contra la pobreza y el desarrollo rural, También asevera que ha sido uno de los aspectos más desatendidos por los gobiernos, una de las razones de su poco interés, es la falsa sensación de complacencia que surgió con la famosa revolución verde, que parecía ofrecer soluciones ilimitadas basadas en la ciencia para la producción de alimentos básicos, especialmente arroz y trigo. Quevedo (1999), considera que es necesario dotar al productor de una capacitación dirigida a adaptarse a los cambios, con una nueva actitud frente a la modernización, y aportarle elementos que le permitan reorientar su trabajo con motivación y confianza frente a los nuevos retos. Otro autor que cuestiona las causas de la pobreza y el subdesarrollo rural es Lacki (2008), considerando la inadecuación e insuficiencia de los conocimientos que poseen los 6 Estudio PRAGMA 1986, citado en las jornadas ¨Capacitación-Empleo¨ del CNPF (Consejo Nacional del Parlamento Francés). Institución representativa de los empresarios. habitantes del campo, no tanto porque le falten recursos productivos, sino porque les faltan las competencias necesarias, conocimientos, aptitudes, habilidades, valores y hasta actitudes, para que quieran, sepan y puedan corregir sus propias ineficiencias y utilizar los recursos disponibles, con mayor racionalidad, eficiencia y productividad. Esto significa que la pobreza y el subdesarrollo rural son consecuencias directas de las inadecuaciones y ¨disfuncionalidades¨ de nuestro anacrónico sistema de educación rural. OBJETIVOS: Objetivo General: Este trabajo tiene como objetivo general analizar, desde un abordaje técnico-metodológico, los aspectos propios de la acción de capacitación y la utilización de estrategias y metodologías que favorezcan los procesos de enseñanza –aprendizaje. Objetivos específicos: Desde la óptica de los productores: Analizar el nivel de participación en los cursos de capacitación. Analizar los mecanismos de integración de los productores utilizados en la capacitación. Analizar la evaluación que realizan los productores en relación a la capacidad pedagógica de los capacitadores. Analizar la evaluación que realizan los productores en relación con las actividades, las demostraciones prácticas y la aplicabilidad de los temas desarrollados en las capacitaciones. Analizar la evaluación que realizan los productores de los materiales didácticos y los métodos de capacitación empleados en los cursos. Analizar la evaluación que realizan los productores con respecto a la logística del curso. Desde la óptica de los extensionistas: Analizar que estimación realizan los extensionistas acerca de las necesidades de capacitación de los productores. Analizar la manera en que los extensionistas diseñan y preparan la capacitación. Analizar la manera en que los extensionistas gestionan y desarrollan la capacitación, a saber entorno físico, organización de actividades, y la elección y el empleo de métodos, medios y materiales apropiados para mejorar la prestación. Analizar los modos en que los extensionistas evalúan sus acciones de capacitación METODOLOGÍA: Como base en las características y la naturaleza de la investigación, este estudio se encuadra en una investigación cuali – cuantitativa y el método es un Estudio de Caso. Como instrumentos de la investigación se utilizó una revisión bibliográfica para componer el cuerpo teórico de trabajo, encuestas y entrevistas semiestructuradas, a productores y extensionistas respectivamente, para la realización de trabajo de campo. La presente investigación fue desarrollada en el área de influencia de la AER, Puerto Rico, su área de trabajo rural abarca el Departamento Libertador General San Martín y San Ignacio de la Provincia de Misiones. En los municipios de El Alcázar, Garuhapé, Puerto Rico, Capioví, Ruiz de Montoya, Hipólito Irigoyen y Jardín América. Estos municipios están ubicados en la región central de la provincia sobre la margen del Río Paraná. El universo de estudio quedó constituido por todos los productores/ras que participaron de capacitaciones en el PFD en los año 2006-2007. El marco poblacional se elaboró con el listado de los productores pertenecientes al PFD. Se trabajó con una totalidad de 20 productores, en las encuestas el rango utilizado es de 1 a7, dándole el valor mas bajo a NF (no fue) y la mas alta a siempre, se elaboraron tabla de frecuencias de respuestas para los encuestados y estadísticos descriptivos, procesados en planilla de cálculo. Por otro lado, el estudio abarcó también a los extensionistas, que son los encargados de implementar las capacitaciones en el proyecto, entre los cuales se encuentran pertenecientes al proyecto o capacitadores externos que implementan capacitaciones a los fines del PFD, en total se trabajó con ocho extensionistas, cinco pertenecen al proyecto y tres son externos, en ellos se implementó una entrevista semiestructurada. PRINCIPIOS DE APRENDIZAJE DE ADULTOS El aprendizaje puede parecer un concepto simple. De hecho todos aprendemos desde nuestro nacimiento y seguimos haciéndolo a lo largo de la vida. Podemos decir que cada día aprendemos algo nuevo, en otras palabras, el aprendizaje se halla en el centro de nuestra vida cotidiana. Sin embargo no posee una definición universalmente aceptada ya que depende de la idea que se tenga de él, nos atreviéramos a decir que hay tantas definiciones como teorías de aprendizaje. ¨El término aprendizaje destaca la persona en la que ocurre el cambio o de quien se espera que ocurra. Es el acto o proceso por el cual se adquiere un cambio de conducta, conocimiento, habilidad y actitudes¨. Knowles (2005). Diferenciándose de la educación donde se destaca el papel del educador. La educación no es un proceso consistente en llenar conocimientos de mentes vacías. Los agricultores tienen ya muchos conocimientos acerca de su entorno y de sus sistemas de cultivos. Si no los tuvieran no los podrían sobrevivir, la capacitación debe basarse en los conocimientos que ya existen, Oakley (1985). Todas coinciden en el aspecto de que el aprendizaje supone un cambio en la persona que aprende. Para que pueda ser considerado como aprendizaje, este cambio debe ser fruto de la experiencia, de la interacción de la persona con su medio. En este sentido Hakimian (2001), aceptan de estos dos factores cambio y experiencia, avanzar en una definición compartida ¨el aprendizaje es un cambio en la persona como resultado de la experiencia.¨ Las diferentes teorías surgen al decidir cuales son los aspectos sustantivos de la persona en los que tal cambio se produce y, sobre todo, si sus manifestaciones han de ser internas o externas. Estas diferencias van a dar lugar a dos grandes corrientes: cognoscitiva y conductista. Taylor (2006), considera que ¨el aprendizaje es algo que ocurre en el interior del que aprende y es de carácter personal, y que ocurre cuando siente una necesidad, hace un esfuerzo para satisfacerla, y experimenta satisfacción con el resultado de dicho esfuerzo¨. Por lo que podemos ver las conceptualizaciones del aprendizaje se diferencian, fundamentalmente por la importancia concedida a los aspectos interno-conceptuales o externos –conductuales. Las definiciones anteriores se pueden clasificar a algunos de los grandes grupos de teorías del aprendizaje: asociacionista (conductista) o mediacional (cognitiva, humanista, experiencial, etc.), o bien, por adoptar una postura intermedia que considera, tanto los cambios producidos en la estructura interna, como sus manifestaciones en la conducta. Las aportaciones más importantes a la teoría del aprendizaje provienen de la psicoterapia, ya que se interesa principalmente en la reeducación y sus sujetos en la mayoría son adultos. Freud (1997), ha influido en el pensamiento psicológico más que nadie, pero no formuló una teoría de aprendizaje como tal. Sin duda, su mayor aportación consistió en identificar la influencia del subconsciente en el comportamiento. Los teóricos del aprendizaje tuvieron que considerar algunos de sus conceptos, como ansiedad, represión, fijación, regresión, agresión, mecanismos de defensa, proyección y transferencia (que impiden el aprendizaje). Las ideas de Freud no estaban lejos de los conductistas en cuanto a su énfasis en la naturaleza animal del hombre, pero él consideraba al ser humano un animal dinámico que crece y madura en la relación recíproca de fuerza biológicas, metas propósitos, impulsos consientes e inconscientes e influencias ambientales. En la actualidad son numerosas las teorías que consideran el aprendizaje como un hecho continúo y no discontinúo, postulando para el mismo un proceso dinámico y constructivo. Entre ellas cabe citar el ¨ciclo de aprendizaje¨ de Kolb, compuesto por cuatro elementos: 1. La experiencia concreta 2. La observación y reflexión 3. La generalización y formación de conceptos abstractos 4. La experimentación activa Figura1. El ciclo de aprendizaje de Kolb Experiencia concreta experimentación activa observación y reflexión Generalización y formación de conceptos abstractos Aunque no todos suscriban esta secuencia o las relaciones entre sus componentes, la mayoría está de acuerdo en que el aprendizaje abarca, cuanto menos, algunos de estos elementos, así como, en que todo proceso de aprendizaje sigue unas fases que van desde la recepción y adquisición a la compresión, la organización y retención y por último, su utilización. Las teorías conductistas sostienen que aprendemos al recibir estímulos de nuestro ambiente, estímulos que suscitan una respuesta. El docente dirige le proceso seleccionado estímulos y reforzando las respuestas adecuadas, y desalentando las equivocadas. Por lo tanto el aprendizaje se realiza por asociación entre respuestas y esfuerzo. Esta teoría tiende a resaltar el papel activo del docente, y a menudo atribuyen al discente uno más pasivo. Aunque este controla los estímulos, elige las respuestas correctas y las recompensas apropiadas. A partir de los años 60 han aparecido varias teorías que centran su atención en la actividad interior del discente en el momento de elaborar la respuesta y en la naturaleza del mismo conocimiento. Algunos autores consideran un grupo aparte denominadas teorías cognitivas en cambio otros consideran como una forma de transición del conductismo. Subrayan la participación activa de la mente en relación con el tema estudiado. Haciendo hincapié en los procesos implicados en la elaboración de la respuestas, la organización de las percepciones en le cerebro y en el desarrollo de ideas. Para aprender se necesita comprender, el contenido ha de ordenarse gradualmente y luego dominarse. Los objetivos se definen conforme se vayan avanzando con el material. La retroacción se considera una parte fundamental del proceso de aprendizaje, y no una separada de él. La teoría humanista es más reciente y no ofrece la misma coherencia que las dos anteriores. Insisten una vez más, en el carácter activo del sujeto que aprende; en efecto, la actividad de los alumnos crea en gran parte la situación del aprendizaje. Destacan la importancia de los impulsos y las inclinaciones de la personalidad y al entorno social en el que se desenvuelven. Si nos remitimos a la antigüedad, nos daremos cuenta que siempre se han interesado en la educación de los adultos, sorprende que hasta una época reciente se haya pensado, investigado y escrito tan poco sobre el aprendizaje adulto. Las tradiciones anteriores en materia de enseñanza y aprendizaje se frustraron o se perdieron con la caída de Roma; porque todos los grandes maestros de la antigüedad, (Lao Tse y Confucio en China, Los profetas hebreos y Jesús en la época bíblica; Sócrates, Platón, y Aristóteles en la Grecia clásica; Cicerón y Quintiliano en Roma) enseñaron a adultos y no a niños. Actualmente se puede afirmar que las características de la enseñanza y el aprendizaje de adultos difieren, en varios aspectos importantes, de las de los niños. Hakimian (2001), sugiere que el aprendizaje experiencial, los problemas psicológicos y pedagógicos de la formación de adultos se plantean tanto en el interior como en el exterior de esta formación, es decir, son tantos educativos en sentido estricto, como sociales en un sentido global. La evidencia de la especificidad de la formación de adultos, la necesidad de explicar sus referencias individuales y sociales, así como, de contar con principios y reglas para facilitar dicha formación favoreció el desarrollo de la andragogía a partir de la segunda guerra mundial y sobre las bases de la psicología humanistas. El término andragogía fue utilizado por Alexander Kapp en 1830 en relación a con la teoría educativa de Platón. Citado por, Gutiérrez (2000), Taylor (2006), Knowles (2005). En la actualidad ser define andragogía como ¨el arte y la ciencia cuyo objetivo es ayudar a aprender a los adultos¨, por oposición a la pedagogía, considerada como ¨el arte y la ciencia de enseñar a los niños¨. El autor que sin duda más se ha ocupado del desarrollo de la andragogía es Malcom Knowles, en varias de sus obras ha puesto los conceptos en discusión en el ambiente educativo. CAPACITACIÓN: Las ideas tradicionales acerca de la capacitación están cambiando rápidamente. Hasta hace poco se la considera como una actividad pobre de la acción educativa y tampoco se sabía su lugar en el terreno más amplio del aprendizaje. En los últimos años un número de cambios han contribuido a debilitar esta concepción. Las rápidas transformaciones tecnológicas exigen nuevos conocimientos especializados. Las trasformaciones estructurales experimentadas por la mayor parte de las economías, han acentuado las necesidades de ofrecer oportunidades de capacitación flexible y apropiadas a un creciente número de trabajadores. Los temas de la capacitación y el desarrollo de los recursos humanos han pasado a ocupar un lugar central en los debates sobre el fortalecimiento institucional, la creación de capacidad, los cambios estructurales y el progreso. Tradicionalmente se la consideraba a la capacitación en un sentido muy restrictivo, diferenciándola del cometido de la educación. Se pensaba que la finalidad de la capacitación era solo ampliar y desarrollar las capacidades para lograr un mejor desempeño en el trabajo. Esto suponía la transferencia de conocimientos, habilidades, comportamientos y actitudes7 con miras a desarrollar y conservar capacidades para ejecutar tareas específicas en los puestos de trabajos. Por otro lado se concebía que el crecimiento y desarrollo integral de la persona constituyera la principal responsabilidad de la educación. Las diferencias pasaban por que la educación se centra en objetivos amplios, mientras que la capacitación suele tener objetivos más limitados y definidos de manera restringida, la educación crea oportunidades para emprender una carrera y la capacitación ayuda a mejorar el rendimiento en el trabajo y finalmente la educación se ocupa principalmente del desarrollo del conocimiento y la comprensión, mientras que la capacitación se centra sobre todo en la adquisición de habilidades prácticas. En cambio Hakimian (2001), consideran que las diferencias entre una y otra muchas veces carecen de bases reales, pues los procesos de aprendizaje y los métodos y técnicas empleadas en los dos casos se asemejan. El error conceptual según este autor no se sostiene hoy en día ante los desafíos que plantea las nuevas formas de trabajo. Más que oposición, existe una creciente convergencia entre educación y capacitación ya que los límites entre lo que constituye una y otra no pueden establecerse claramente. Ni la educación se circunscribe al desarrollo conceptual ni la capacitación se limita a desarrollar habilidades prácticas. Cualesquiera sea el punto de partida, es deseable que ambas desarrollen tanto la capacidad de abstracción como la de aplicación. La capacitación es un proceso de la educación de adultos que trabajan en organizaciones o que individualmente, requieren aprender una nueva habilidad, desarrollo una aptitud, enfrentar una circunstancia con una nueva actitud, Gutiérrez (2000). Blake (2005) ve la capacitación como: * Una manifestación particular del sistema educativo * Una herramienta de la gestión organizacional * Instrumento de los procesos de cambio * Una oportunidad para el desarrollo de las personas, a partir del supuesto que nadie puede incrementar sus capacidades sin modificarse como persona * Un servicio que se brinda a las organizaciones instituciones y grupos. Se reconoce a la capacitación como una versión del fenómeno educativo, que al concretarse en el campo de las organizaciones, se fue desarrollando con características propias de tal manera que configura hoy uno de los ámbitos más dinámicos de lo que en términos generales se ha denominado ¨educación no formal¨. Gutiérrez (2000) define capacitación como ¨Proceso educacional a corto plazo aplicado de manera sistemática y organizada mediante el cual, las personas pueden desarrollar aptitudes y aprender conocimientos, habilidades y actitudes. Espacio de integración del saberconocer, del saber-hacer y el saber-ser de las personas y de las organizaciones¨. El enfoque sistémico de la capacitación consiste en estructurar de forma lógica y secuenciada los diferentes tipos de actividades que constituyen un programa de 7 Conocimiento, aprender significa agregar o hacer cambio al propio conocimiento. Comprender, es entender el por que tiene que ser cierto y cuales son sus implicaciones. Habilidades, es saber como hacer algo. Actitudes, el verdadero aprendizaje, produce cambios en la conducta, no es posible sin la participación de los sentimientos. Rogers (1999), p 38-41. capacitación. Para Hakimian (2001) “el concepto de ciclo de capacitación que clasifica tales actividades con arreglos a fases bien definidas y entrelazadas, que van desde la concepción y formulación inicial de la capacitación hasta su realización y evaluación¨. Este autor menciona cuatro amplias fases del ciclo de capitación (ver la Figura 2) Estimación de necesidades Diseño y preparación Desarrollo de la capacitación Evaluación de la capacitación Figura Nº 2: Ciclo de capacitación Estimación de necesidades Conducción de la capacitación Evaluación y Retroalimentación Definición de Objetivos Desarrollo del plan de estudios Selección de las estrategias de capacitación Fuente: Hakimian. Guía para formadores: conceptos, principios y métodos de capacitación. FAO. Roma. Vol I. 2001 PROYECTO FORESTAL DE DESARROLLO El Componente de Apoyo a los Pequeños Productores para la Conservación Ambiental del Proyecto Forestal de Desarrollo (CAPPCA), se dirige a familias de pequeños productores en áreas de presencia de recursos degradados por uso no sustentable se fijaron cinco zonas de trabajo en el país, Chaco, Chaco Seco (Salta), Yungas y selva de transición, Neuquén y Misiones. La definición productores pequeño para ser incluido en el programa es tomando el criterio de poseer ingresos inferiores a dos salarios mínimos de peón rural y capital total, excluida la tierra, inferior a $ 20.000. En cada una de las áreas existe una Entidad Ejecutora de Extensión (EEE), y la Unidad de Implementación del Proyecto Forestal (SAGPyA) tiene un convenio con cada una de ellas. En la selección de las áreas geográficas donde se ejecuta el, CAPPCA se tuvo en cuenta, entre otros criterios, la presencia de una entidad con conocimiento de la problemática productiva y ambiental de la zona antecedentes en el trabajo con pequeño productores8. Las EEE tuvieron como tarea inicial la formulación de la propuesta de trabajo para la zona, que fue aprobada por la Unidad Central. Las funciones principales de estas EEE son la elaboración participativa de los proyectos prediales, su asistencia técnica y seguimiento. El INTA CR Misiones, presentó una propuesta de trabajo, donde el objetivo principal, es el desarrollo socio productivo de las familias minifundistas de la región, poniendo énfasis en la preservación de los recursos naturales y del medio ambiente, a través de acciones que apoyen los rubros productivos existentes, identifiquen alternativas validadas para la diversificación de la producción e incentiven al fortalecimiento de las estructuras organizativas de la comunidad. Entre sus objetivos específicos se encuentran: 1) Incentivar la implantación de especies forestales, de mayor valor maderable/energético. 2) Integrar la actividad forestal con las agropecuarias. 3) Mejorar con nuevas tecnologías, probadas y validadas, la productividad de la actividad pecuaria y de los cultivos anuales. 4) Promover la implantación de diversas especies frutihortícolas como alternativa de diversificación. 5) Promover la formación y/o consolidación de grupos de productores. La operatoria del programa es de no desmontar monte nativo, para la habilitación destinada a forestación o cualquier actividad agrícola. Benencia (2004), realiza una evaluación del PFD, de este análisis se desprende que sería deseable la incorporación al equipo técnico de más personal para poder atender adecuadamente a la población objetivo, y la incorporación de al menos un profesional de las ciencias sociales; la mirada interdisciplinaria de un mismo fenómeno contribuiría a enriquecer el trabajo de extensión y posibilitaría avances mas dinámicos; ¨así como también podría atender las necesidades de capacitación en organización que valoraron y atender las necesidades de capacitación en organización que valoraron y reclamaron los productores en los diferentes talleres de beneficiarios¨. (Benencia, 2004, pág. 32) Otra conclusión a la que arriba este autor es que se debería prever la implementación de curso de capacitación para técnicos, por otro lado considera que en la acción colectiva a desarrollar, sería preciso incorporar actividades dirigidas a generar espacios de interacción entre productores, como talleres de capacitación y/o intercambio de experiencias, que pueden mejorar el desarrollo de capacidades personales y de participación comunitaria, y redundar en mejores resultados y condiciones de vida de las familias y contribuir a la ampliación de los impactos a través del efecto demostrativo. Las capacitaciones que se implementan hacia los productores y familias, desde el PFD son eminentemente para fortalecer el componente de los sistemas silvopastoriles, y dentro de ellos podemos, resaltar lo que se desprende del cuadro siguiente, manejo forestal 8 Son productores en proceso de descapitalización tiene algunas maquinarias, mayor dotación de tierra que los minifundistas, mayor y/o mejor vinculación con los mercados, mano de obra familiar, con contratación transitoria de asalariados. fundamentalmente lo referido a poda y raleo, en segundo lugar lo que tiene que ver con el componente de sanidad animal y por último las cuestiones referidas a reservas forrajeas para el ganado vacuno. En menor medida el control de hormigas, plantación manejo y conducción de frutales, y por último temas referidos a granja. El número de participantes en las jornadas a los efectos de la unidad de implementación le interesa el responsable del proyecto (productor/a responsable), y en los informes aclaran que participan mujeres y jóvenes, pero no el número de estos y tampoco hace referencia si participa algún vecino que no esté comprendido dentro del marco del PFD y que este participando de las capacitaciones. Cuadro 1: Jornadas de capacitación, temas y beneficiarios alcanzados. Tema Nº cursos Nº involucrados Vacunación Ganadera 10 97 Sistemas Agroforestales 16 190 Poda y Raleo de árboles forestales 14 171 Control de hormigas 9 110 Mandioca Preparación de Forraje 14 173 Preparación de suelo y barreras vivas como fijadoras 9 105 Plantación, manejo y conducción de frutales y uso de agroquímicos 10 120 Sanidad animal 6 70 Huertos caseros 1 12 Cría de gallina y pollos camperos y construcción de gallineros 3 34 Reserva forrajera 10 103 Leucaena como fuente de proteína 3 37 Requerimiento agroecológico de las especies forestales 4 42 109 1264 TOTAL Fuente: Informes trimestrales y semestrales responsable técnico de PFD 2006-2007. RESULTADOS: 1-Evaluación del Proyecto desde la visión de los Productores 1.1- La participación en los cursos de capacitación Al ser consultados sobre si son partícipes para dilucidar las necesidades de capacitación, si tienen posibilidades de elección de temas para las jornadas y si hacen de modo conjunto los planes de estudio, la respuesta con mayor frecuencia es que ¨nunca¨ fueron consultados. Los datos surgen de la suma total para cada pregunta, como se puede ver en el gráfico siguiente. Siempre Generalmente Parcialmente P3 P2 Escasamente P1 Nunca NS NF 0 2 4 6 8 10 Gráfico Nº 1: Participación en los cursos de capacitación, P1, P2 y P3. 1.2- Mecanismo de integración utilizada en la capacitación El siguiente gráfico representa a un grupo de preguntas relacionadas al tema de programas y contenidos de las capacitaciones, estos datos surgen de la suma para cada pregunta. La pregunta Nº 4 se refiere a si los capacitadores presentan los contenidos y objetivos específicos de los módulos, la manera de trabajar, las actividades a realizar y las evaluaciones que se aplicarán. La pregunta Nº 5, es para ver si los temas abordados correspondieron con el objetivo. La pregunta Nº 6 es para ver si los temas presentados se cubrieron y por último la pregunta Nº 7 si se alcanzó el objetivo del curso. En este gráfico se puede ver claramente como la primera agrupación de respuestas está concentrada en la clase siete que corresponde a la respuesta siempre (7), el segundo agrupamiento está en la clase seis (6) que corresponde a la respuesta generalmente, y por último un tercer agrupamiento se localiza en el otro extremo correspondiente a la clase “no fue a la capacitación” (NF) Siempre Generalmente P7 Parcialmente P6 Escasamente P5 P4 Nunca NS NF 0 2 4 6 8 10 12 14 Gráfico Nº 2: Mecanismos de integración de los productores, P4, P5, P6 y P7 1.3- Capacidad pedagógica de los extensionistas. El gráfico siguiente representa a las preguntas 8, 10, 13, 14, 15, 16 y 19, los datos surgen de la suma total de cada pregunta. Lo primero que se observa es que las respuestas se concentran en la clase 7, en segundo lugar en la clase 6, correspondiente a la categoría de respuesta siempre y generalmente, en una tercera ubicación lugar aparece la clase 0 correspondiente la categoría de respuesta en las cual los productores o beneficiarios de los distintos programas o proyecto no participaron de las capacitaciones. Por otro lado, llama la atención que la pregunta 14 posee una frecuencia alta en la clase 3, correspondiente al rango de respuesta nunca, esta pregunta se refiere a si los capacitadores aplicaron evaluación a las capacitaciones dadas. Como se visualiza en este gráfico los capacitadores por lo general no realizan evaluaciones después de implementada una jornada de capacitación. No obstante la pregunta 14 referente a la evaluación y una frecuencia considerable en la cual los beneficiarios no concurren a las capacitaciones, en este gráfico se pude visualizar que los extensionistas cumplen con alta efectividad el desempeño de agentes de transferencia de aprendizaje y por lo tanto, el éxito y efectividad de los programas de capacitación. Aún cuando los resultados cuantitativos muestran alta efectividad, el punto a mejorar es referente a la evaluación, vista como un factor de retroalimentación y mejora de los programas de capacitación. Siempre Generalmente P19 P16 Parcialmente P15 P14 Escasamente P13 Nunca P10 P8 NS NF 0 2 4 6 8 10 12 14 Gráfico Nº 3: Capacidad pedagógica de los capacitadores, P8, P10, P13, P14, P15, P16 y P19. 1.4-Actividades y aprendizaje en la jornada de capacitación. El gráfico siguiente representa a las preguntas 9, 11, 12, 17, 18, 25 y 26, los datos surgen de la suma total de cada pregunta. Lo primero que se observa es que las respuestas se concentran en la clase 7, en segundo lugar en la clase 6, en tercer lugar en la clase 5, correspondiente a la categoría de respuesta siempre, generalmente y parcialmente, en una cuarta ubicación lugar aparece la clase 0 correspondiente la categoría de respuesta en las cual los productores del proyecto no participaron de las capacitaciones. Por otro lado, llama la atención que la pregunta 9 posee una frecuencia alta en la clase 3, correspondiente al rango de respuesta nunca, esta pregunta se refiere a si los capacitadores reforzaron con aplicaciones prácticas lo enseñado en las capacitaciones. Generalizando, podríamos decir que los encuestados hacen una calificación positiva hacia las actividades y aprendizaje en las jornadas de capacitación, con las salvedades de la clase 0 y 3 anteriormente citadas. Gráfico Nº 4: Valorizar actividades y aprendizajes P9, P11, P12, P17, P18, P25 y P26. 1.5- Materiales didácticos y método de capacitación El grafico de barras siguiente representa a las preguntas 20, 21, 22, 23 y 24. Los datos surgen de la suma total de cada pregunta. De esto se puede analizar que se produce un primer agrupamiento de respuestas en la clase 7 y un segundo agrupamiento en la clase 6. Podríamos concluir, a la luz de estos datos, que los materiales didácticos hacen aportes positivos para fortalecer el aprendizaje en las capacitaciones dadas. El tercer agrupamiento se encuentra en la clase en la que los productores no participan en las capacitaciones. Con la pregunta n° 32 interrogamos por el método de capacitación más exitoso. Las respuestas de los productores dan cuenta que son más efectivas aquellas jornadas donde se realiza una conferencia seguida de una actividad práctica. Gráfico Nº 5: Materiales didácticos y método de capacitación P20, P21, P22, P23 y P24 1.6- Logística Del curso El grafico de barras siguiente representa a las preguntas 28, 29, 30 y 31, los datos surgen de la suma total de cada pregunta. Todas las preguntas son tendientes a analizar la logística de los cursos dados. El primer agrupamiento de los datos se da en torno a la clase seis, que corresponde a una buena logística, un segundo agrupamiento se da en la clase siete que corresponde a una muy buena logística y un tercer agrupamiento se da en torno a la clase 1 que corresponde a grupos de productores que no participaron de las capacitaciones. La clase 5, correspondiente a la categoría regular, se produce con una frecuencia de respuesta alta para la pregunta 31, en la cual se interroga cómo fue realizada la presentación de los capacitadores por el encargado de la capacitación. Gráfico Nº 6: Logística del curso P27, P28, P29, P30 y P31 2- La evaluación desde la visión de los extensionistas 2.1-Estimación de necesidades En el cuadro siguiente podemos ver que el 62.5% de los extensionistas no trabaja con las necesidades de capacitación. En la columna del lado se observa la cantidad de capacitaciones dadas por ellos, lo que indica que este grupo fue el encargado de realizar el 68% de los cursos. Por otra parte, existe un 37.5% de técnicos que si trabajan con las necesidades y que han realizado el 32% del total de los cursos analizados. Esto nos está indicando que existe un porcentaje alto de extensionistas que no trabaja con las necesidades de capacitación, y como agravante, que son ellos quienes más capacitaciones realizan. Cuadro Nº 2: Necesidades de capacitación Necesidades No Si % Respuesta % Capacitaciones de en función de la Extensionistas respuesta 62,5 37,5 68 32 2.2- Diseño y preparación de la capacitación En el cuadro siguiente podemos ver que los objetivos son determinados con idéntico porcentaje de 37,5% por los Proyecto/Programas y por la gente. El resto se distribuye en un 12.5% donde los objetivos son propuestos por los extensionistas y otro tanto donde se da una mezcla entre los PP y la gente. Ahora bien, si procedemos al análisis desde la cantidad de capacitaciones dadas, notamos que hay un 47% de capacitaciones en las cuales los extensionistas definieron los objetivos en función de los PP, un 32% donde fueron determinados por la gente, un 14% definidos sólo por los capacitadores y, finalmente, un 7% determinados por un mix entre PP y la gente. Estos datos nos están mostrando que en un 68% de las capacitaciones no ha sido la gente quien ha definido los objetivos. Cuadro 3: Objetivos de la capacitación. Objetivos Programa/Proyecto(PP) Extensionista Gente PP-Gente % Respuesta % Capacitaciones de en función de la Extensionistas respuesta 37,5 12,5 37,5 12,5 47 14 32 7 2.3- Contenidos de la capacitación En el cuadro siguiente podemos apreciar que los contenidos son determinados en primer lugar por los extensionistas con un 37.5% de los datos, en segundo lugar lo determina la gente con un 25%, y por partes iguales con un 12.5% por PP, Gente/PP y Gente /Extensionista. Por otro lado, vemos que el mayor número de capacitaciones está dado con contenidos determinado por los extensionistas con un 43%, en segundo lugar con contenidos determinados por la gente con un 23% y en un tercer lugar con contenidos definidos por los Proyectos/Programas con un 18%. Si analizamos el total del cuadro vemos que en un 61% de las capacitaciones la gente no participa en la definición de los contenidos. Cuadro 4: Contenidos en la capacitación. Contenidos PP Exten Gente Gente-PP Gente-Exten. % Respuesta % Capacitaciones de en función de la Extensionistas respuesta 12,5 37,5 25 12,5 12,5 18 43 23 7 9 2.4- Plan de estudio en la capacitación En el cuadro siguiente podemos ver que el 75% de los entrevistados posee un plan de estudio para la implementación de las capacitaciones, y por otro lado la cantidad de capacitaciones dadas por este grupo alcanza al 85% del total. Cuadro 5: Plan de estudio en la capacitación. Plan de Estudios Si No % Respuesta % Capacitaciones de en función de la Extensionistas respuesta 75 25 85 15 2.5- Metodología para la enseñanza aprendizaje El cuadro siguiente representa a las metodologías de enseñanza aprendizaje que implementan en los cursos de capacitación los capacitadores, y podemos apreciar que el mayor porcentaje se da en la metodología deductivo-inductivo, y después se reparte en partes iguales en las demás metodologías, con un 12.5%. Por otro lado, vemos que la cantidad de capacitaciones dadas por los extensionistas, es coincidente con el método deductivo-inductivo en un 35%, en segundo lugar se ubica el método deductivo-analítico con un 24% y en tercer lugar el método activo con un 15% de los datos. Cuadro 6: Metodología para la enseñanza aprendizaje. Metodología E-A Activos Deductivo Deductivos-Inductivos Deductivos-Analíticos Inductivos-Deductivos % Respuesta % Capacitaciones de en función de la Extensionistas respuesta 12,5 12,5 37,5 12,5 12,5 15 5 35 24 14 Pasivos-Activos 12,5 7 2.6- Técnicas de presentación En el cuadro siguiente se presentan las técnicas que los extensionistas implementan para dar las capacitaciones. Como los extensionistas implementan combinaciones de los tres tipos de técnicas, las clases se agruparon en orden de importancia, o sea la clase Presentación-Aplicación significa que el capacitador usa las dos técnicas, pero la importancia es en primer lugar la presentación y en segundo lugar la técnica de aplicación, esto vale para las demás clases. Podemos ver que la técnica de Presentación-Aplicación es la más usada con un 62.5% de las respuestas, en segundo lugar la clase que agrupa a Presentación-ParticipativasAplicación con un 25% de las respuestas y por último la técnica Presentación-Participativa, con un 12,5% de las respuestas. En la segunda columna podemos apreciar que la participación de los extensionistas en la totalidad de los cursos se ubica primero en las técnicas de Presentación-Aplicación con un 70% y las dos clases siguientes con el 15% cada uno de ellos, en los cursos dados. Generalizando podríamos decir que los extensionistas utilizan en su mayoría las técnicas de presentación para dar sus capacitaciones. Cuadro 7: Técnicas de presentación. Técnicas % Respuesta % Capacitaciones de en función de la Extensionistas respuesta Presentación-Aplicación Presentación-Participativa 62,5 12,5 70 15 PresentaciónParticipativas-Aplicación 25,00 15 2.7- Recursos didácticos para implementar la capacitación En el cuadro siguiente se presentan los porcentajes de respuestas en relación con los recursos didácticos utilizados por los extensionistas para implementar sus capacitaciones. Las clases son dos y en cada una de ellas hay una combinación de los dos recursos didácticos, el orden significa la importancia que le da el extensionista, es así que las clases están dadas por Materiales Impresos–Audiovisuales y Audiovisuales-Materiales Impresos. El mayor porcentaje de respuestas está dado para la clase Materiales ImpresosAudiovisuales con un 87.5% de las respuestas, y en función del número de capacitaciones dadas también está en el orden del 95% para esta clase. Cuadro 38: Recursos didácticos para implementar la capacitación. Recursos Didácticos Materiales ImpresosAudiovisuales % Respuesta % Capacitaciones de en función de la Extensionistas respuesta 87,5 95 Audiovisuales-Material Impreso 12,5 5 2.8- Evaluación de la capacitación En el cuadro se representa a las respuestas de los capacitadores cuando se les pregunta si ellos realizan evaluación en las capacitaciones dadas. Los resultados muestran que el 62.5% de los extensionistas no realiza evaluaciones, y además la cantidad de capacitaciones dadas por estos capacitadores representa un 66% del total. Cuadro 8: Evaluación de la capacitación. Evaluación Si No % Respuesta % Capacitaciones de en función de la Extensionistas respuesta 37,5 62,5 34 66 CONCLUSIÓN: Referente a la evaluación que hacen los beneficiarios hacia el desempeño de los capacitadores, a partir de las encuestas se puede generalizar que los mismos han demostrado su eficacia en cuanto a la transferencia de conocimientos, habilidades y actitudes a los beneficiarios. Esta conclusión se refuerza si tenemos en cuenta, además, que para los capacitados, los extensionistas poseen un alto domino del tema, se expresan en forma clara, generan un ambiente de reflexión y respeto mutuo, hacen participar al grupo y responden adecuadamente y de manera cortés las dudas de los participantes. Con relación al desarrollo de los cursos, se observa que los mismos transcurren de manera óptima. A esta conclusión llegamos a partir de los análisis estadísticos que presentan altas frecuencias de casos donde los productores explican el modo cómo se presentan los contenidos, los objetivos de los módulos, el modo de trabajo y las actividades a realizar. Por otro lado, los temas abordados corresponden a los objetivos del curso, en un alto porcentaje se cubren los temas presentados y por último, para los capacitados se alcanzan los objetivos propuestos. Con respecto a los recursos didácticos, desde el punto de vista de los diferentes materiales entregados, los encuestados consideran que la información contenida en el manual o folleto ha sido clara y suficiente con respecto a los fines del programa o proyecto. De igual modo, consideran que este material les ha ayudado al aprendizaje, durante y después de las sesiones. Así también, el equipamiento utilizado en todas las capacitaciones todas funcionaba en inapreciables condiciones, lo que aporta a un mayor aprendizaje a lo dado en los cursos. Cuando indagamos por la congruencia de los contenidos con respecto a las funciones que desempeña el productor que asistió al curso, vimos que la misma es alta. Nos fundamentamos para decir esto por un lado, porque los temas vistos en las capacitaciones se relacionaron con las actividades que ellos desarrollan, y por el otro porque para los productores las temáticas de los cursos resuelven sus necesidades de capacitación con respecto a las actividades que desarrollan en su finca. En lo que hace a la logística del curso podemos señalar que la misma es altamente efectiva. A partir del análisis de los datos se puede generalizar que las condiciones de los lugares en los cuales se desarrollaron los cursos estaban en condiciones inmejorables, esto incluye a la coordinación, los horarios, las fechas, los lugares y los temas, que siempre correspondieron a lo previamente acordado. Otra conclusión de este estudio es que hay una baja participación para determinar las necesidades de capacitación. Los productores no son consultados ni participan en la elección de los temas que se dan en las capacitaciones dentro del programa o proyecto y el programa y plan de estudios no lo realizan junto a los extensionistas. El método participativo genera oportunidades para la discusión y reflexión con diferentes individuos o grupos interesados, permitiendo aprender en equipo y trabajar con mayor efectividad. Proporciona la posibilidad de formar vínculos y redes que ayuden a compartir la información y hacerla más pertinente. La capacitación es más efectiva y los beneficios, o sea el aprendizaje que tiene lugar y los cambios de comportamiento que se producen, son más sostenibles. En lo que se refiere a la evaluación de la capacitación, todos los beneficiarios refieren que no se realiza. La importancia de la evaluación radica en que la misma permite ver el logro de los objetivos, mejora la eficiencia, extiende la influencia de la capacitación particularmente en áreas estratégicas por procesos de expansión, reorganización o incorporación de nuevas tecnologías, suscita el interés en la capacitación fomentando la motivación de los participantes generando ideas y alentando el sentido de participación. Sintetizando podríamos decir que la evaluación es un factor a mejorar, por la retroalimentación que genera al proceso de capacitación. Con respecto al cumplimiento por parte de los extensionistas con el ciclo de capacitación, el análisis a partir de las entrevistas a los capacitadores nos muestra que éstos en parte cumplen con respecto al diseño, la preparación y el desarrollo de la capacitación, pero no así en la evaluación de la capacitación y en la estimación de necesidades. Esta última, es una etapa crucial para los distintos autores analizados en el referencial teórico, ya que a partir de ella se puede descubrir todo lo que está detrás, lo que está implícito en las prácticas, el análisis de las demandas no existe, y esto es central, ya que funda la acción. En lo referente al diseño y preparación de la capacitación, se pudo ver que los facilitadores en su mayoría trabajan con objetivos y poseen un plan de estudio para los distintos temas de sus capacitaciones. Además, reconocen que utilizan métodos, técnicas y recursos para diseñar y preparar las mismas. A partir de los anterior se puede concluir lo siguiente: se reconoce el trabajo en función de objetivos, plan de estudio y contenidos para las distintas capacitaciones, pero éstos se implementan de modo direccionado, en primer lugar en función del extensionista o experto, y en segundo lugar a partir de las directivas emanadas de los programa o proyectos. Desde una mirada de la andragogía los adultos necesitan saber por qué deben aprender algo antes de iniciar el proceso de formación. Otra conclusión que se desprende a partir del análisis de los métodos, técnicas y recursos de la capacitación, es que si bien los capacitadores indican que utilizan diferentes tipos de herramientas para el diseño y preparación de las capacitaciones, la diversidad de éstas es baja. Si consideramos que los adultos tienen estilos de aprendizaje muy diversificados, entonces cuanto más diversificados sean los métodos, técnicas y recursos, más aprendizaje generaremos. Además, no se puede concebir en capacitación metodologías basadas principalmente en métodos deductivos o técnicas de presentación, ya que no es sólo conocimiento lo que necesita el productor, sino que además necesita de habilidades y actitudes. A partir de esto podemos afirmar que los extensionistas poseen deficiencias metodológicas y principalmente pedagógicas Con respecto a la última parte del ciclo de capacitación, podemos ver que en casi todos los capacitadores no se realiza evaluación, y esto es coincidente con lo analizado a partir de lo señalado por los productores. La evaluación debe ser vista como un proceso que acompaña en todo momento a la capacitación, no debe ser tratada como un resultado final, sino como un flujo constante de información que permite tomar decisiones. Por lo tanto, la evaluación es un proceso continuo de información, tanto formal como informal, que el capacitador debe constatar y discriminar, para decidir cual es su relevancia y ponerla en contexto. El proceso de capacitación que se encuadra dentro del marco de las teorías conductistas. Decimos esto porque hemos visto que las necesidades no son analizadas, los temas son puestos por los expertos o responden a lineamientos del programa y los planes de estudio no se realizan de manera participativa. En función de esto el aprendizaje se realiza entre estímulos y respuestas, donde el docente dirige el proceso en forma unidireccional, seleccionando estímulos, reforzando las respuestas adecuadas y desalentando las equivocadas. Del análisis de las encuestas a productores y de las entrevistas a extensionistas se desprende, en forma coincidente, que no se trabaja desde la estimación de necesidades y no se realiza evaluación de los procesos de capacitación. Ambas son cuestiones que deberían ser trabajadas, la primera porque está demostrado que los adultos aprenden con mayor profundidad cuando desarrollan sus propias iniciativas, y la segunda, porque a partir de la evaluación se produce una retroalimentación que sirve para mejorar todo el proceso de capacitación. El adulto toma decisiones sobre su vida y sobre sus aprendizajes; por lo tanto, debe participar activamente en todo el proceso, interviniendo en la planificación, la programación, la realización y la evaluación de las actividades formativas o de capacitación. Por lo general las metodologías analizadas se enfocan más al ¨qué¨ hacemos y ¨cómo¨ lo hacemos en función de los expertos o lineamientos de los diferentes programa o proyectos. Habría que avanzar también en el ¨por qué¨ y en el ¨para qué¨ nos insertamos en los procesos productivos en función de la sociedad. La cuestión central no es lograr que las personas aprendan técnicas y conozcan información, sino facilitar procesos y espacios donde ellas puedan desarrollarse como sujetos pensantes, capaces de razonar y aprender de manera racional, autónoma, constructiva, reflexiva, dialógica y crítica, para que contribuyan dentro de la sociedad a la humanización de las personas y la preservación de los recursos para los que vendrán mañana. Pensamos que la capacitación debe centrar sus fuerzas en la búsqueda de escenarios o contextos de aprendizaje en el que las personas colectivamente puedan encontrarle significado a las cosas y tareas que realizan (habilidades para comprender), puedan elaborar hipótesis (habilidades para construir) y puedan proponer alternativas de solución a los problemas (habilidades para aplicar). En función de ello, creemos que la andragogía y las teorías constructivistas, son dos pilares sobre los que se podrían mejorar los procesos de capacitación. La formación del adulto es un proceso de adquisición de conocimientos y experiencias que trasciende lo áulico, por lo que el rol del formador debe ser de facilitador. Para los constructivistas es clara la necesidad de contar con un escenario o contexto que sea dinámico, dónde el educando interactúa desde sus especificidades (intereses-necesidadescapacidades) con un rol protagónico reflexivo y dialógico. A partir de lo analizado, se podría recomendar que a la luz del aprendizaje de la educación de adultos, pudiera mejorarse la eficacia y sostenibilidad de muchas actividades de capacitación técnica prestando más atención a la didáctica y la pedagogía. Por consiguiente, debería concederse más importancia en el INTA a la capacitación en conocimientos especializados sobre organización, metodologías dinámicas de aprendizaje y cuestiones relativas a la potenciación de la capacidad de acción. Sería conveniente generar un fortalecimiento institucional para la competencia técnica y el aprendizaje en materia de capacitación, donde se conformara una red de instructores o profesionales internos que se ocuparan de las actividades vinculadas a ello con el fin de promover el intercambio de ideas y potenciar estos procesos. El personal que participa de extensión podría, de esta manera, aumentar su compresión y conocimiento de conceptos y cuestiones relacionadas con la capacitación. La aplicación de todo esto podría impartirse en dos niveles: uno para permitir una apreciación más amplia de las cuestiones relacionadas con los principios del aprendizaje de adultos (¨curso básico¨), y otro para perfeccionar las aptitudes relativas a la aplicación de diversas técnicas (¨curso avanzado¨). Sería conveniente que, si se aceptara la recomendación relativa a la preparación de ¨principios rectores sobre capacitación¨, la dirección de esta labor y el apoyo para su utilización en el INTA se encomendara también a un centro de coordinación. Para mejorar la concepción y gestión de las actividades de formación, la definición de las necesidades y los objetivos de la capacitación de grupos destinatarios deberán establecerse del modo más explícito, sistemático y participativo posible, teniendo en cuenta las posibilidades y limitaciones institucionales. La evaluación de las necesidades y el análisis de las limitaciones orgánicas deberán formar parte integrante de la identificación y formulación de estrategias de capacitación y de la elaboración de programas al respecto. Para la formulación del contenido y de los métodos, sería beneficioso contar con un examen detallado de las metodologías didácticas y afines con el fin de seleccionar el enfoque más eficaz. Creemos conveniente señalar también que el presente trabajo presenta algunas limitaciones. Entre ellas, podemos citar que no podemos explicar las razones por las cuales una gran cantidad de beneficiarios no participa de las capacitaciones. Ésta podría ser una línea de investigación para futuros estudios. La capacitación es básicamente transformación solidaria del medio y de la persona. Es una trasformación generadora de sentido tanto para la persona y para su comunidad, así como para la propia formación. Por ello, es necesario que el aprendizaje que se produzca sea significativo. Ahora bien, la construcción de significados no se hace individualmente, sino de forma colectiva y dialógica, en relación con los y las otras dentro de una comunidad, es decir, para que el aprendizaje pueda ser catalogado como tal ha de ser dialógico. “Transformándonos crecemos”, decía Gabriel Celaya, y para crecer, siguiendo a Vygotsky, es necesario transformar. De esta forma, el aprendizaje se convierte en un proceso de cambio que se orienta desde la racionalidad comunicativa hacia la trasformación individual y colectiva. De no ser así, el aprendizaje se convierte en puro entrenamiento, o lo que es peor, en una domesticación. BIBLIOGRAFÍA: BENENCIA, R.; Consultoría para la evaluación del cumplimiento de los objetivos inicialmente trazados del Proyecto Forestal de Desarrollo. Buenos Aires. 2004 BLAKE, J. O., Origen, detección y análisis de las necesidades de capacitación. 2º ed. Editorial Macchi. Buenos Aires. 2006. ______, J. O.; Diseño educativo. Un camino para responder a las necesidades de formación. Ediciones Macchi. Buenos Aires. 2001 ______, J. O.; La capacitación. Un recurso dinamizador de las organizaciones. 5º ed. Ediciones Macchi. Buenos Aires 2005 FAO. HAKIMIAN, H.; TESHOME, A.; Guia para formadores: conceptos, princípios y métodos de capacitación. Con especial referencia al desarrollo agrícola. Vol I y II. Roma 2001. ______. OAKLEY, P.; GARFORTH, C.; Manual de capacitación en actividades de extensión. Centro de extensión agrícola y desarrollo rural escuela de educación, Universidad de Reading Reino Unido. FAO Roma. 1985 ______. ROGERS A. ; TAYLOR P., Participatory curriculum development in agricultural education. A training guide. FAO. Roma, 1998. FREIRE, P.; Pedagogia del oprimido. 2º ed. Editorial Siglo XXI, Buenos Aires, 2005. ______. ¿EXTENSIÓN O COMUNICACIÓN? La concientización en el medio rural. 22º ed. Editorial Siglo XXI, Buenos Aires, 2001. ______. EL GRITO MANSO. 2º ed. Editorial Siglo XXI, Buenos Aires, 2006. FREUD, S.; Obras completas. Tomo I, II, III, IV, V y VII. Editorial Losada, Buenos Aires, 1997. GAESPERINI, L.; MAGUIRE, C.; Atendiendo la población rural pobre: El rol de la educación y la capacitación. Documento presentado en el Grupo Internacional de Trabajo de Educación en Lisboa, Portugal, 2001. GAESPERINI, L.; De la educación a la educación para el desarrollo rural y la seguridad alimentaria: ¨Educación y alimentos para todos¨. FAO, Reino Unido. 2000. INTA. GUTIERREZ, O. V.; Estrategias y metodologías de aprendizaje de adultos. Proyecto EDIVEM, Educación a distancia. Buenos Aires, 2000. ______. GUTIERREZ, O. V.; El video como recurso didáctico. Guía práctica para su utilización. (Instructivo acompañante de la serie de Videos didácticos). INTA, CERBAS, EEA Bordenave. 1995 ______. VALENTINUZ, C.; La enseñanza conductista en la extensión agropecuaria. Miscelánea Nº 2. INTA Cambio Rural. Buenos Aires, 1994. ______. VALENTINUZ, C.; La Capacitación del Productor Rural. En la extensión rural en debate. Ediciones INTA, Buenos Aires, 2003. ______. EL INTA QUE QUEREMOS. Plan estratégico institucional 2005-2015. Documentos institucionales 120. Ediciones INTA. Buenos Aires, 2004. ______. Plan de Tecnología Regional (2006-2008). Centro Regional Misiones. Ediciones INTA. Oberá Misiones. S/Fecha. KNOWLES, M. S.; Andragogía. El aprendizaje de los adultos. 5º ed. Editorial Alfaomega, México, 2005. KOLB, D. A., Experiental Learning. Prentice Hall, Englewood Cliffs, N. J. 1984 LACKI, P.; Carta abierta a los profesores de las escuelas fundamentales rurales, de las escuelas agrotécnicas, de las facultades de ciencias agrarias y a los extensionistas agrícolas. Disponível em: www.polanlacki.com.br. Acesso em: 22 de Janeiro de 2008. PAIN, A.; Como realizar un proyecto de capacitación. Un enfoque de la ingeniería de la capacitación. Editorial Granica. España 1999. ______. Capacitación laboral. Formación de formadores serie los documentos. 2º ed. Editorial Novedades Educativas UBA. Buenos Aires, 2001. ______. Como evaluar las acciones de capacitación. Guía práctica para la reflexión y la acción. Editorial Granica. Buenos Aires, 1993. QUEVEDO, R.; Educación y capacitación para la agricultura y la ruralidad. En Revista Agroalimentaria Nº 9. Venezuela, Caracas. 1999 ROGERS, A., Teaching Adults. Open University Press. Milton Keynes. 1986. ROGERS, C. R., Freedom to learn. Merill, Columbus, Ohio. 1969 TAYLOR, P.; BENIEST, J. Diseño y capacitación en agroforestería. Herramientas para capacitadores. 2006. Disponível em: http://www.worldagroforestry.org/downloads/Pdfs/b12225.Pdf. Acesso em 23 de marzo de 2006. TAYLOR, P. How to desing a training course – a guide to participatory currículum development. Londres: VSC/Continuum. 2003. VIGOTSKY, L. Pensamiento y lenguaje. Traducción Pedro Tosaus Abadía. Editorial Paidós. España. 1995.