TFM-M-N202.pdf

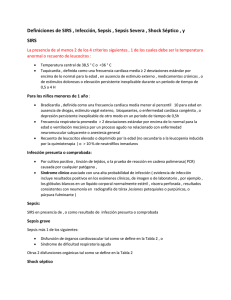

Anuncio