Universalia n 30

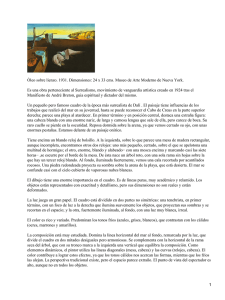

Anuncio