Fin del Estado nacion.pdf

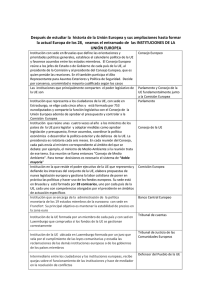

Anuncio

¿Fin del Estado nación? MANUEL CASTELLS Nuestro mundo y nuestras vidas están siendo transformados por dos tendencias opuestas: la globalización de la economía y la identificación de la sociedad. Sometido a tremendas presiones contradictorias, desde arriba y desde abajo, el Estado nación, tal y como se constituyó en Europa en los últimos tres siglos, exportándose luego al resto del mundo, ha entrado en una crisis profunda. Crisis de operatividad: ya no funciona. Y crisis de legitimidad: cada vez menos gente se siente representada en él y mucha menos gente aún está dispuesta a morir por una bandera nacional, de ahí el rechazo generalizado al servicio militar. Incluso en los Estados fundamentalistas o en los nacionalismos radicales que proliferan en el planeta, la idea es la sumisión del Estado a un ideal superior que trasciende al Estado: para el islamismo, por ejemplo, el marco de referencia es la umma, la comunidad de los fieles por encima de las fronteras. El Estado nación basado en la soberanía de instituciones políticas sobre un territorio y en la ciudadanía definida por esas instituciones es cada vez más una construcción obsoleta que, sin desaparecer, deberá coexistir con un conjunto más amplio de instituciones, culturas y fuerzas sociales. Las consecuencias de dicho fenómeno son enormes, puesto que todas nuestras formas políticas de representación y de gestión están basadas en esa construcción que empieza a desvanecerse detrás de su todavía imponente fachada. ¿Por qué esa crisis? ¿Y hasta qué punto la negación del Estado no es una nueva exageración del neoliberalismo, feliz de anunciar la apertura definitiva de las puertas al campo del mercado? El Estado nación parece, en efecto, cada vez menos capaz de controlar la globalización de la economía, de los flujos de información, de los medios de comunicación y de las redes criminales. La unificación electrónica de los mercados capitales y la capacidad de los sistemas de información para transferir enormes masas de capital en cuestión de segundos hacen prácticamente imposible que los Estados y sus bancos centrales decidan sobre el comportamiento de los mercados financieros y monetarios, algo reiteradamente demostrado en las crisis monetarias de la Unión Europea desde 1992 y en el sureste asiático en 1997. Pero hay más. Al perder control sobre los flujos de capital, los Estados tienen cada vez mayores dificultades para cobrar sus impuestos y, en realidad, en la mayoría de los países, están reduciendo la presión fiscal sobre el capital, reduciendo por tanto los recursos disponibles para su política. Teniendo en cuenta la creciente disparidad entre recursos y gastos del Estado, los Gobiernos han recurrido al endeudamiento en el mercado internacional de capitales, siendo por tanto cada vez más dependientes del comportamiento de dicho mercado. Así, por ejemplo, entre 1980 y 1993, la deuda exterior del Gobierno, en porcentaje del PIB, se dobló en Estados Unidos y se multiplicó por cinco en Alemania, aumentando también, aunque en menores proporciones, en otros países como el Reino Unido y España. Japón es la excepción, pero simplemente porque el Gobierno japonés tiene mayor dependencia financiera que cualquier país, aunque en su caso es de los bancos japoneses, los cuales a su vez dependen del excedente comercial de las empresas de su keiretsu. Aunque en la Unión Europea se ha hecho un esfuerzo notable para reducir la deuda pública con el fin de cumplir los criterios del euro, la reducción no ha disminuido la dependencia de la financiación exterior, y es de prever que, una vez asumido el euro, la integración de mercados financieros internacionales aumentará aún más el papel de la deuda exterior en la financiación de los gastos del Estado. Por otra parte, la internacionalización de la producción y la creciente importancia del comercio exterior en el comportamiento de la economía disminuyen asimismo la capacidad de los Gobiernos para intervenir en la misma, exceptuando las inversiones en infraestructura y educación. En la Unión Europea el proceso de pérdida de soberanía es aún más patente. Para no ser marginados de la competencia internacional, los Estados europeos decidieron, probablemente con razón, aunar sus fuerzas, pero al hacerlo han eliminado los últimos restos de soberanía económica. Con una moneda única, un Banco Central Europeo y mercados integrados, no pueden darse políticas económicas nacionales. Incluso los presupuestos de cada país tendrán márgenes muy estrechos entre las obligaciones históricamente contraídas (tales como seguridad social), los criterios de los mercados financieros y la armonización con los criterios europeos. Procesos semejantes tienen lugar en los circuitos de información científica, tecnológica o cultural que circulan globalmente cada vez con más libertad; por ejemplo, a través de un 1 Internet que no puede controlarse excepto desconectándose de la red: un gesto desesperado que se paga con la marginación informacional; o en el caso de los medios de comunicación que combinan una segmentación de mercados locales con una estructura empresarial y de contenidos enteramente globalizada. Cierto, puede haber también reacciones extremas como la del Gobierno español del Partido Popular intentando utilizar a Telefónica para controlar políticamente los medios audiovisuales. Pero son estertores de un orden estatista condenado de antemano al fracaso por la reacción de las instituciones europeas y de la sociedad española, la oposición de otros grupos mediáticos, la evolución tecnológica (que multiplicará las fuentes de información en los próximos años) y la propia resistencia de los profesionales de la comunicación a ser corifeos del pensamiento único. La globalización del crimen, aunando esfuerzos entre distintas mafias y explotando la superioridad de redes transnacionales flexibles frente a la rigidez de burocracias estatales reacias a salir de sus trincheras, pone definitivamente en cuestión la capacidad del Estado para hacer respetar el orden legal. Y aunque Rusia o México sean casos extremos, el sur de Italia, el noroeste de España, los barrios chinos de Amsterdam o las pizzerías de Hamburgo son embriones de un cuasi-Estado criminal con creciente capacidad operativa. Ante tales amenazas, los Estados nación han reaccionado, por un lado, aliándose entre ellos; por otro lado, reverdeciendo los laureles del Estado mediante la descentralización autonómica y municipal. La Unión Europea representa el proceso más avanzado en ambas direcciones. La defensa europea es, en la práctica, una cuestión de la OTAN. La política exterior, con matices, y cuando existe, se define en el ámbito europeo y atlántico a través de un proceso multilateral. Los grandes problemas planetarios, tales como el medio ambiente, los derechos humanos, el desarrollo compartido, se abordan en foros internacionales como las Naciones Unidas y, crecientemente, en organizaciones no gubernamentales: Greenpeace o Amnistía Internacional han hecho mucho más por nuestro mundo que cualquier asamblea de Estados. Por otro lado, la mayor parte de los problemas que afectan a la vida cotidiana, a saber, la educación, la sanidad, la cultura, el deporte, los equipamientos sociales, el transporte urbano, la ecología local, la seguridad ciudadana y el placer de vivir en nuestro barrio y en nuestra ciudad, son competencia y práctica de las entidades locales y autonómicas. De ahí la importancia histórica del nuevo esfuerzo descentralizador de Blair en el Reino Unido, uno de los países europeos más centralizados hasta ahora. La identidad de la gente se expresa cada vez más en un ámbito territorial distinto del Estado nación moderno: con fuerza como en el caso de Cataluña, Euskadi o Escocia, naciones sin Estado, o con acentos más matizados como en el caso de identidades locales o regionales en casi toda Europa; pero, en cualquier, caso con mayor apego y legitimidad que las identidades históricas constituidas, aunque probablemente Francia sea la excepción, como prueba la eficacia del Estado jacobino republicano en la exterminación de las culturas históricas; por eso son los franceses los que más sufren la adaptación a la globalización, porque la inoperancia de su Estado nación no puede resolverse con el recurso a una red flexible de administraciones locales ancladas en identidades culturales. Ahora bien, pese a su desbordamiento por flujos globales y a su debilitamiento por identidades regionales o nacionales, el Estado nación no desaparece y durante un largo tiempo no desaparecerá, en parte por inercia histórica y en parte porque en él confluyen muy poderosos intereses, sobre todo los de las clases políticas nacionales, y en parte también porque aún es hoy uno de los pocos mecanismos de control social y de democracia política de los que disponen los ciudadanos. Aunque las formas del Estado nación persisten, su contenido y su práctica se han transformado ya profundamente. Al menos en el ámbito de la Unión Europea (y yo argumentaría que también en el resto del mundo), hemos pasado a vivir en una nueva forma política: el Estado red. Es un Estado hecho de Estados nación, de naciones sin Estado, de Gobiernos autónomos, de ayuntamientos, de instituciones europeas de todo orden -desde la Comisión Europea y sus comisarios al Parlamento Europeo o el Tribunal Europeo, la Auditoría Europea, los Consejos de Gobierno y las comisiones especializadas de la Unión Europea- y de instituciones multilaterales como la OTAN y las Naciones Unidas. Todas esas instituciones están además cada vez más 2 articuladas en redes de organizaciones no gubernamentales u organismos intermedios como son la Asociación de Regiones Europeas o el Comité de Regiones y Municipios de Europa. La política real, es decir, la intervención desde la Administración pública sobre los procesos económicos, sociales y culturales que forman la trama de nuestras vidas, se desarrolla en esa red de Estados y trozos de Estado cuya capacidad de relación se instrumenta cada vez más en base a tecnologías de información. Por tanto, no estamos ante el fin del Estado, ni siquiera del Estado nación, sino ante el surgimiento de una forma superior y más flexible de Estado que engloba a las anteriores, agiliza a sus componentes y los hace operativos en el nuevo mundo a condición de que renuncien al ordeno y mando. Aquellos Gobiernos, o partidos, que no entiendan la nueva forma de hacer política y que se aferren a reflejos estatistas trasnochados serán simplemente superados por el poder de los flujos y borrados del mapa político por los ciudadanos tan pronto su ineficacia política y su parasitismo social sea puesto de manifiesto por la experiencia cotidiana. O sea, regularán himnos nacionales para que sean obligatorios y luego añadirán «excepto cuando proceda». No estamos en el fin del Estado superado por la economía, sino en el principio de un Estado anclado en la sociedad. Y como la sociedad informacional es variopinta, el Estado red es multiforme. En lugar de mandar, habrá que navegar. EL PAÍS, 26-10-1997 3