Prostitucion-Mirada_Antropologica.pdf

Anuncio

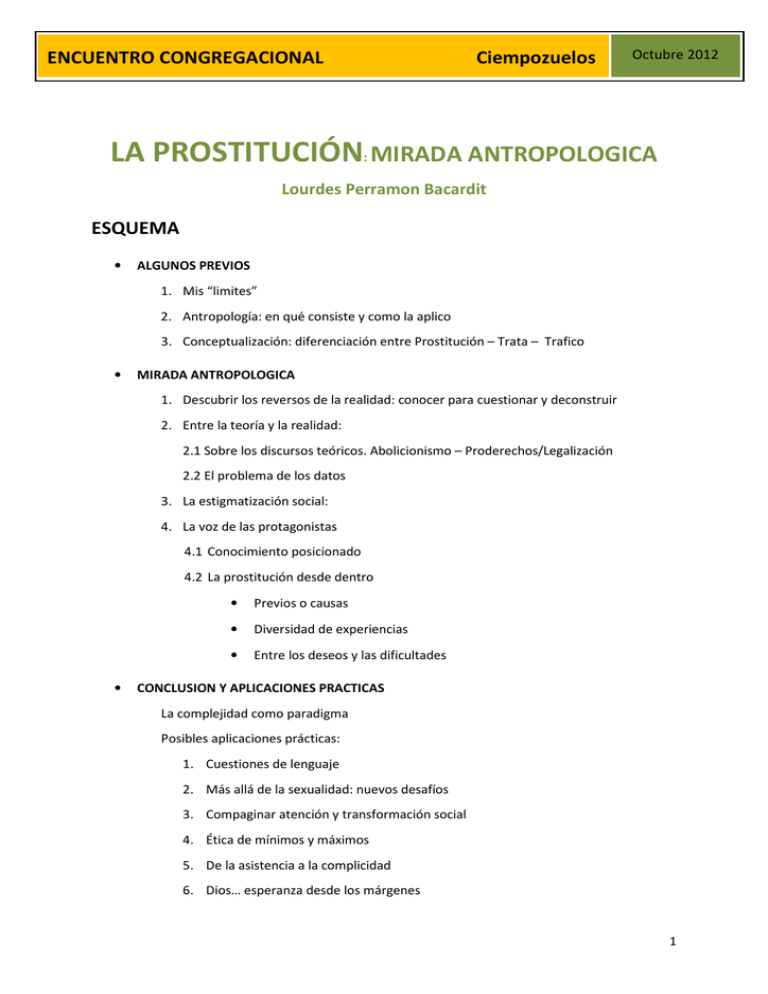

ENCUENTRO CONGREGACIONAL Ciempozuelos Octubre 2012 LA PROSTITUCIÓN: MIRADA ANTROPOLOGICA Lourdes Perramon Bacardit ESQUEMA • ALGUNOS PREVIOS 1. Mis “limites” 2. Antropología: en qué consiste y como la aplico 3. Conceptualización: diferenciación entre Prostitución – Trata – Trafico • MIRADA ANTROPOLOGICA 1. Descubrir los reversos de la realidad: conocer para cuestionar y deconstruir 2. Entre la teoría y la realidad: 2.1 Sobre los discursos teóricos. Abolicionismo – Proderechos/Legalización 2.2 El problema de los datos 3. La estigmatización social: 4. La voz de las protagonistas 4.1 Conocimiento posicionado 4.2 La prostitución desde dentro • • Previos o causas • Diversidad de experiencias • Entre los deseos y las dificultades CONCLUSION Y APLICACIONES PRACTICAS La complejidad como paradigma Posibles aplicaciones prácticas: 1. Cuestiones de lenguaje 2. Más allá de la sexualidad: nuevos desafíos 3. Compaginar atención y transformación social 4. Ética de mínimos y máximos 5. De la asistencia a la complicidad 6. Dios… esperanza desde los márgenes 1 ENCUENTRO CONGREGACIONAL Ciempozuelos Octubre 2012 ALGUNOS PREVIOS… 1. LIMITES Me gusta y prefiero empezar indicando lo qué “no” voy a hacer, o lo que es lo mismo exponer mis límites, porque os permite entender desde donde hablo y por tanto disculpar las lagunas. Me sitúo fundamentalmente a partir de mi propia experiencia, por lo que eso reduce a hablar de la prostitución exclusivamente femenina y en contextos de exclusión social en España y básicamente Barcelona. Siento decir que desconozco la realidad a nivel internacional y de vuestros propios países de procedencia, más allá del comentario fácil o la anécdota, así como desconozco la amplitud de la llamada “industria del sexo” que incluye muchas otras situaciones y formas de prostitución, a las que me temo no sería de aplicación parte de estas reflexiones. Voy a intentar centrarme en aspectos que considero pueden tener puntos de conexión con realidades culturales distintas, pero en contextos de exclusión social o pobreza, que imagino es vuestro ámbito de trabajo y proyección habitual. 2. ANTROPOLOGIA Ya que el tema solicitado es precisamente la mirada Antropológica, me parece de rigor señalar al inicio en qué consiste esta “Ciencia Social” llamada Antropología y cómo he intentado aplicarla a la realidad de la prostitución. Antropología: Procedente de “Anthropos” = Hombre/humano y “Logos” = Conocimiento; es una ciencia social que estudia el ser humano de una manera integral con la aspiración de producir conocimiento situándolo dentro de un proceso de cambio y evolución de la persona y del entorno que dan lugar a la diversidad que caracteriza la humanidad. Existen muchas ramas de la antropología (física, filosófica, teológica, arqueológica, lingüística…) pero yo me sitúo desde lo que conozco: la Antropología Social y Cultural. Como su nombre dice, se centra en la sociedad y la cultura y entra en el estudio del ser humano por medio de las costumbres y relaciones que establece dentro de una sociedad que cambia y evoluciona, incorporando modos de vida y estructuras sociales más o menos complejas, y que da lugar a las diferentes expresiones culturales. Utilizando el paradigma del “Relativismo Cultural” se sostiene desde la Antropología que buena parte de las experiencias y conceptos considerados “naturales” son en realidad construcciones culturales. Y se centra en estudiarlos utilizando la etnografía1 como metodología de investigación fundamental. Es un abanico de estudio muy amplio el que se abre a partir de esta disciplina. Lo que yo os voy a presentar, son algunos de los elementos de la prostitución que desde esta perspectiva antropológica se me han cuestionado y de algún modo transformado, aportando un nuevo modo de entender y situarme. Lo hago desde la realidad concreta que he tenido oportunidad de conocer, confiando que os pueda ser de utilidad para hacer un proceso similar en vuestros contextos. 1 Etnografía: método de investigación que permite observar de manera participante las prácticas de los grupos humanos durante un cierto periodo de tiempo y contrastar lo que la gente dice y lo que hace. 2 ENCUENTRO CONGREGACIONAL Ciempozuelos Octubre 2012 Lo hago contrastando la interpelación inicial con la reflexión y diálogo con las mujeres, con el equipo de trabajo, con otras oblatas, con diversidad de profesionales, con personas “expertas” en el tema y con material bibliográfico diverso. No se trata de nada sistemático ni en profundidad, por lo que puede parecer algo disperso en el conjunto. Eso, tan solo muestra que hay mucho trabajo por hacer, y os lo ofrezco confiando que nos sirva para seguir cuestionándonos y reflexionando sobre una realidad que tanto nos ocupa, nos identifica y da sentido como grupo. 3. CONCEPTUALIZACIÓN Finalmente, el último de los “previos” anunciados es en relación a la conceptualización y la necesidad de diferenciar realidades. Me parece que es algo compartido en muchos países, muy vinculado al proceso de globalización y al creciente fenómeno migratorio, el incremento considerable de la trata con fines de explotación sexual, unido en algunos países con la “prostitución infantil” y el turismo sexual. En este panorama, surge a veces la dificultad de diferenciar entre Prostitución, Trata y Tráfico. Realidades que a pesar de tener muchos puntos de conexión, responden a conceptos y habitualmente a marcos legales diferentes. Tan solo a modo de clarificación inicial decir que mi reflexión parte de diferenciar estas realidades y se centra sobre todo en la primera, que es sobre la que existe mayor debate abierto, utilizando las siguientes definiciones: PROSTITUCIÓN Son muchas las definiciones que se han dado sobre prostitución, personalmente me inclino por las sencillas, que dan cabida a la diversidad y no incorporan una interpretación ni juicio de valor. Teniendo en cuenta que en casi todas hay dos elementos coincidentes: sexo y dinero, me quedo con la de la OMS (Organización Mundial de la salud) que dice: “actividad en la que una persona intercambia servicios sexuales por dinero o cualquier otro bien” Hay que matizar que varias definiciones incluyen dos elementos más para poder considerar que ése intercambio es prostitución: por un lado que los actos sexuales sean frecuentes; y por otro que exista como elemento característico un cierto número de personas con las cuales intercambia servicios. Me parece importante resaltar de la definición, que habla de una actividad, algo que se hace, y no algo que se es, evitando así la esencialización de la persona a partir de la actividad. TRATA En cuanto a la definición de Trata, creo oportuno acudir al Art. 3 del “Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños” (Conocido también como Protocolo de Palermo, aprobado en el 2000 y ratificado por la mayoría de países del mundo), que básicamente dice: 3 ENCUENTRO CONGREGACIONAL Ciempozuelos Octubre 2012 Por “trata de personas” se entenderá la captación, traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza, fuerza u otras formas de coacción, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. Hay que matizar que no todos los casos de trata tienen como finalidad la prostitución y que no toda la prostitución tiene detrás este tipo de coacción. TRAFICO En el Protocolo, también del año 2000, sobre Tráfico Ilícito de Inmigrantes por Tierra, Mar y Aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, se define el tráfico como: “La facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado, del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material”. El incremento de personas o grupos para favorecer la entrada ilegal de inmigrantes en un país, es una práctica que se ha generalizado a partir de las restricciones de las leyes de extranjería o inmigración. Acudiendo a ACCEM2, podemos señalar algunas de las diferencias entre Trata y Tráfico, las realidades más difíciles de deslindar, en parte porque en el lenguaje coloquial se suele utilizar indistintamente ambas palabras. TRATA TRAFICO La trata de personas supone un atentado contra El tráfico de inmigrantes atenta contra las los derechos humanos y las libertades de los normas y leyes de inmigración de los ciudadanos. Estados. En la trata, puede darse o no un consentimiento inicial de la víctima para el traslado o la búsqueda de un trabajo, pero se invalida por no poder romper la relación de forma voluntaria. En el tráfico, la persona paga voluntariamente un precio para que le faciliten la entrada ilegal a otro país: consiente la totalidad del proceso y paga por ello. En la trata la finalidad perseguida es la En el tráfico, el objetivo es la entrada ilegal explotación de la víctima. en un país. Por tanto Prostitución nos habla de una actividad y Trata y Tráfico hacen alusión a situaciones o condiciones que se pueden dar en los procesos migratorios y en la actividad final a realizar. A partir de aquí se puede afirmar que una mujer que ejerce prostitución lo puede hacer siendo víctima de trata, como estrategia económica después de un proceso migratorio de tráfico ilegal, 2 Documento elaborado por ACCEM (Asociación Comisión Católica Española de Migración), conceptos básicos sobre la trata de personas. http://www.accem.es/dossier_conclusiones_estudio_trata.pdf 4 ENCUENTRO CONGREGACIONAL Ciempozuelos Octubre 2012 que le conlleva una deuda considerable a devolver, o sencillamente como actividad que le da su sustento y el de su familia. Tampoco podemos engañarnos pensando que son realidades claramente diferenciadas, pues existiendo cada una por separado, los límites entre una y otra son difíciles de conocer en algunos casos y a su vez se modifican en el tiempo. Solo para finalizar este apartado de conceptualización y para mostrar la complejidad que estoy segura ya conocéis, señalar que se utiliza en muchas ocasiones el término “Explotación sexual” como si fuese sinónimo de alguna de estas realidades. Ésta expresión tiene detrás como mínimo tres realidades: la prostitución forzada o trata, la explotación que podríamos llamar “laboral” en entornos de prostitución, posible por la falta de un marco legal en el que amparar la actividad que propicia los abusos, o más que una realidad una expresión que responda a un modo subjetivo concreto de valorar la prostitución identificándola con la explotación de la mujer. MIRADA ANTROPOLOGICA 1. DESCUBRIR LOS REVERSOS DE LA REALIDAD En mayo del 2010 organizamos, Oblatas conjuntamente con Redentoristas, unas jornadas en Madrid que sirvieron de apertura a la celebración del segundo centenario del nacimiento del Padre Serra que tenían por título “Mujeres en el reverso de la Sociedad”. Ya en ese momento me resultó un título muy sugerente porque creo que justamente la mirada Antropológica nos lleva a descubrir y visibilizar esos “reversos” que sabemos tiene la realidad. El sentido que le doy aquí a eso de los “reversos” va en línea de constatar aquello que difiere de lo que habitualmente y a primera vista llamamos “normal”. No sé si os habéis parado a pensar lo relativa que resulta esta expresión: ¿qué es lo normal?? Tendemos a asociarlo a lo correcto, lo aceptable, lo conocido… y lo construimos a partir de lo que es habitual y mayoritario, sin considerar que estamos dejando fuera un sinfín de realidades a las que tendemos a llamar casi despectivamente “anormales” tan solo por no haberlas incluido en nuestro universo de pensamiento. Una anécdota que me resulta muy sugerente en este sentido son dos frases que dos mujeres vinculadas a El lloc de la dona, el centro de Oblatas en Barcelona. Frases que ambas dicen con mucho orgullo y empoderamiento, porque reflejan parte de su historia de vida y por tanto de su respectiva “normalidad”: “Yo ladrona sí, pero puta no” “Yo puta sí, pero ladrona no” Detrás de la anécdota, incluso divertida, me parece necesario incluir una breve explicación, y perdonad porque es un tanto teórica, sobre este tema de la pretendida “normalidad”. Desde la Antropología, tendemos a ver las sociedades y grupos como un Sistema3, es decir, un conjunto con una forma de organización social determinada, que mediante su estructuración y 3 Este apartado sobre la sociedad como Sistema, responde a una síntesis de lo expuesto sobre este tema en el libro de T. Suau, citado en la bibliografía. 5 ENCUENTRO CONGREGACIONAL Ciempozuelos Octubre 2012 mecanismos internos permite, habitualmente a quien está en los ámbitos de poder, controlar la vida, su funcionamiento y garantizar la reproducción y supervivencia de la situación (se supone que considerada positiva y adecuada desde ese mismo poder). Cada sistema tiene una triple dimensión: • la económica que contempla la producción de bienes y su distribución • la Política como ámbito de regulación de las relaciones sociales • y la ideológica y cultural, que ofrece una interpretación de la realidad que le ayuda a mantenerla cohesionada. Sería muy extenso entrar en detalles de funcionamiento de todo el sistema social, pero en estos momentos quiero señalar algún matiz en relación a la dimensión ideológica. La ideología, entendida como conjunto de representaciones, ideas, valores, símbolos, pautas de comportamiento, etc.; suele estructurarse entorno a lo que se llama un “Mito” o narración. El mito expresa una dimensión de la realidad, real pero a la vez parcial, y se expande a partir del “Discurso” que proporciona los criterios que acaban orientando para discernir sobre el bien y el mal, la verdad y la mentira, el ser o no ser, etc. Finalmente, en el proceso de creación e implementación de una ideología concreta, tenemos el “Código” que implica la “normalización” de todo lo anterior, entendido como la adecuación de la realidad a unas determinadas pautas de comportamiento. Sería algo así como la dimensión normativa de la ideología, legal y jurídica pero también, social o implícita que funciona a través del sistema de premios y sanciones. Bien, pues todo esto que puede parecer “rollo”, lo traigo para mostrar lo fácil que es y los riesgos que conlleva el funcionar mediante pretendidas “normalidades” sin caer en la cuenta que proceden de ideologías y paradigmas pretendidamente absolutos, o verdaderos, correctos… Incluso la historia nos muestra los desastres que el propio paradigma “judeocristiano” y el católico en el que hemos crecido la mayoría de los que estamos aquí, es capaz de hacer llevado a la absolutización y la pretendida generalización social. Pues todo lo que tiene de positivo en el ámbito individual, como oferta de propuesta de sentido y referente vital, lo puede tener también de negativo si se da el salto a la imposición social generalizada, porque cualquier “parcialidad” en lugar de incluir la complejidad lo que hace es ponerle límites. Por tanto, todo esto para decir, y así introducir ya el siguiente punto de mi exposición, que de lo que se trata, desde la Mirada Antropológica, es de Conocer para Cuestionar y Deconstruir. Traspasar la superficialidad, dejar de lado las ideas preconcebidas sobre la realidad y lo que ocurre a nuestro alrededor; hacer el esfuerzo de convertir en “extraño” lo que nos es familiar, caer en la cuenta de todo lo que damos por supuesto, cuestionar porque las cosas “son” de esa manera y no de otra, observar las relaciones existentes (pues las cosas no se pueden comprender de manera aislada), y finalmente explorar según lo ven y construyen los participantes más directos en esa realidad. Dicho de una manera mucho más simple, partir de la realidad y ponerse en el lugar del otro, pero entendido en un sentido mucho mas profundo que el meramente emocional. Algo que nos lleva necesariamente a romper con las generalizaciones, con discursos alejados de la realidad, y por tanto 6 ENCUENTRO CONGREGACIONAL Ciempozuelos Octubre 2012 creo que a acertar mejor en las intervenciones e incrementar la capacidad de reacción frente una realidad tremendamente cambiante, compleja y plural. Hacer el esfuerzo de partir de la realidad, procurando que todo lo que se haga y decida esté en coherencia con el análisis de la misma. Todo esto nos plantea importantes desafíos en relación con la prostitución y voy a intentar desarrollar algunos de ellos. 2. ENTRE LA TEORÍA Y LA REALIDAD Mi deseo es mostrar este “salto” entre la realidad y la teoría o las ideologías, analizándolo en relación a dos aspectos: los discursos y los datos sobre prostitución: 1.1 SOBRE LOS DISCURSOS TEÓRICOS En el ámbito de la prostitución hay una prolífera documentación a nivel teórico e ideológico. Suelen ser elaboraciones argumentadas sobre el fenómeno que escasamente se han acercado a la realidad o no se han contrastado con ella, y que difícilmente superarían una prueba de validación. En la aproximación directa a la realidad e prostitución, y sobre todo a las mujeres, no se puede prescindir de estos discursos porque están muy presentes, ya sea de manera explícita o implícita, consciente o inconscientemente en todo lo relacionado con esta realidad, incluso en nuestra propia mirada hacia ella. Los discursos teóricos se han reelaborado con el paso del tiempo. Por este motivo a veces resulta confuso establecer cuáles son los modelos teórico-ideológicos actuales. Pero nos podemos hacer una idea bastante aproximada presentando los dos extremos del discurso: el Abolicionismo y la línea Pro derechos – legalización4. ABOLICIONISMO El Abolicionismo es una de las primeras expresiones del feminismo anglosajón y protestante del S. XIX. Surgió para defender la dignidad femenina frente a los severos controles médicos y policiales que debían soportar las prostitutas de esa época, algo que de algún modo afectaba a todas las mujeres que se atreviesen a salir al mundo público. En sus inicios se limitó a defender que la prostitución era un elemento del ámbito privado admitiendo el libre ejercicio, sobre la que el estado no debía intervenir, ni reconociéndola ni prohibiéndola. Este movimiento social, se extiende y hace potente en Europa a lo largo del S. XIX y va tomando un nuevo giro más radical que tiene como gran exponente el Convenio internacional para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena de 1949. Se puede resumir su discurso en este párrafo de uno de los libros citados en la bibliografia: “La prostitución representa en todos los casos y circunstancias una de las modalidades más antiguas en las que se manifiesta, asegura y perpetúa la desigualdad entre hombres y 4 Para exponerlos me sirvo en parte del libro de varias autoras “Los pasos (in)visibles de la prostitución”, el de Magdalena López y Ruth Mestre “Trabajo sexual: reconocer derechos” y el de Gloria Poyatos “la prostitución como trabajo autónomo. La referencia completa de estas obras se encuentra en la Bibliografía 7 ENCUENTRO CONGREGACIONAL Ciempozuelos Octubre 2012 mujeres, y constituye una práctica de violencia extrema contra estas últimas”. Es habitual entre quienes se identifican con esta postura hablar de mujeres prostituidas, esclavitud y explotación sexual de las mujeres y proponer medidas de recuperación de las víctimas. Defienden además, que cualquier posible reglamentación equivale a legitimar el uso de la mujer como mercancía sexual y favorece la perpetuación e incluso el incremento de lo que consideran violencia y explotación. La prostitución, en este enfoque, es por tanto algo a erradicar, teniendo a los clientes en el punto de mira pues como “prostituidores” son causa importante en la perpetuación del fenómeno, lo mismo que otros elementos de lo que llaman el “mercado prostitucional”, como serian por ejemplo los anuncios en prensa. PRO-DERECHOS-LEGALIZACIÓN Es un movimiento de creación más reciente, vinculado al proceso de lucha vivido en la sociedad a favor de la igualdad, emancipación de la mujer y liberalización sexual. Su discurso cuestiona la división tradicional entre “buenas y malas mujeres”, colocando a las trabajadoras del sexo en el extremo más negativo del modelo de mujer. Considera la prostitución como un trabajo posible y legítimo, dentro de un sector más amplio que requiere y comercializa “cuidado”. Se puede resumir también su discurso en otro párrafo de uno de los libros citados: “La prostitución ejercida libremente por personas adultas, como un servicio laboral escogido por la trabajadora – prostituta, es una forma más de prestación de servicios a cambio de un precio” Es habitual entre quienes se identifican con esta postura hablar de trabajadoras del sexo, defensa de derechos humanos y laborales y necesidad de descriminalizar la prostitución adulta que resulta de una decisión individual. Consideran imprescindible tener en cuenta la voz de las propias trabajadoras del sexo y elaborar desde ellas una reglamentación que permita diferenciar mejor entre trata y trabajo sexual y por tanto salir de la situación actual de vulnerabilidad. Curiosamente ambas propuestas están vinculadas a una parte del movimiento feminista, tienen como fondo de la argumentación la ruptura con modelos patriarcales y la lucha por la igualdad, la dignidad y la libertad de la mujer, y ambas afirman partir desde una perspectiva de género Desde ahí, uno de los desafíos está en deconstruir la aparente veracidad de ambos discursos y lograr un POSICIONAMIENTO que supere la dicotomía imperante en el debate social y político y que esté CERCANO a la realidad, a las preocupaciones de las mujeres, de TODAS ellas, en su diversidad de vivencias y decisiones. 1.2 EL PROBLEMA DE LOS DATOS Como anécdota para empezar a hablar del llamado “problema” de los datos sobre prostitución y de la necesidad también de “deconstrucción” sobre este aspecto, decir que la Comisión Mixta del Congreso y Senado españoles, creada en el 2006 para abordar el tema de prostitución, después de 8 ENCUENTRO CONGREGACIONAL Ciempozuelos Octubre 2012 buscar obtener de las personas que comparecieron información precisa sobre la situación real del fenómeno de la prostitución (unas 57), llegan a un único acuerdo unánime: “La necesidad de disponer de una investigación cuantitativa y cualitativa que aproxime al conocimiento de una actividad compleja que requiere ser analizada de manera multifactorial” Esta conclusión está en plena sintonía con lo que es la experiencia a la hora de recopilar datos cuantitativos. Al barajar diferentes estudios se constata que son muy parciales y tienen sesgos importantes, a pesar de que luego se pretenda presentar los resultados como generalizables al conjunto. Encontramos estudios sobre usuarias de una sola entidad, otros que parten solo de datos de cuerpos policiales, o que plasman tan solo la prostitución visible, o la prensa o un club determinado, otros sobre mujeres que lo han dejado o peor aún, recogiendo solo las vivencias de aquellas que “casan” con la teoría que desean avalar. No he tenido oportunidad de manejar y poder contrastar datos a nivel internacional, pues resulta más complejo de “rastrear”, pero intuyo que suceden cosas similares. Quiero citar algunos casos de España, a modo de ejemplo, para poder ver el desatino y por tanto lo poco que podemos fiarnos y utilizar esos datos sin caer en engaños sobre unos “números” que, por otro lado, sabemos que mucha gente reclama…. Consta en un artículo de Carmen Meneses, como en relación a Andalucía tres estudios de diferentes entidades realizados en fechas cercanas, cifran la prostitución en 4.000 mujeres, 21.060 o 57.5915. Conviene saber también que algunos de los datos que más se han difundido tampoco tienen una fuente fundamentada y conocida, por lo que se puede cuestionar su autenticidad. Algunos de ellos son: • Nº de Mujeres en España: unos hablan entre 45.000 y 300.000; otros ponen los extremos en una horquilla entre 95.000 y 120.000, hay quien incluso ha llegado a 500.000. El propio informe del Congreso, según señala José Luis Solana en el estudio exhaustivo que ha realizado del mismo6, en un lugar habla de una fluctuación de entre 200.000 y 500.000 personas que trabajan ilegalmente en la industria del sexo en toda Europa y curiosamente al referirse solamente a España cifra las prostitutas en 400.000 (con lo que parecería que en el resto de Europa o no hay o tan solo hay una cuarta parte de las que hay en España en los momentos de la fluctuación más alta) • Nivel de voluntariedad: los datos en este aspecto van asombrosamente desde un 10% a un 90%, al considerar la prostitución como opción voluntaria en las mujeres o considerarlas como víctimas de trata con fines de explotación sexual. Podemos concluir este apartado sobre las teorías, constatando que se ha escrito y dicho mucho sobre la prostitución y existe mucha “teoría” en el sentido más despectivo de la palabra. Nos podemos aferrar a parte de ella porque da sensación de seguridad, parámetros, argumentos…. Pero debemos de preguntarnos de manera valiente si “nos sentimos realmente cómodas con ella”. Los discursos teóricos y los datos más “compactos”, muy coherentes internamente, ¿Casan con nuestra 5 6 MENESES, C. “Riesgo, vulnerabilidad y prostitución” dentro de Revista de Documentación Social nº 144 pag. 17 SOLANA, JL y ACIEN, E. (2008) Pag. 115 9 ENCUENTRO CONGREGACIONAL Ciempozuelos Octubre 2012 experiencia concreta? Y no me refiero con PARTE de nuestra experiencia, la que nos es más cómoda de manejar y a la que prestamos mayor atención, sino a TODA la experiencia concreta, la que nos expresan las mujeres si les ofrecemos el ámbito de libertad suficiente para ello. Identificarnos de manera exclusiva y abierta con una parte, ya sea porque la consideramos cierta, porque en el entorno es la “políticamente correcta” o simplemente por tradición, encierra un riesgo importante: que las mujeres, sabedoras de nuestra posición, tan solo nos digan lo que creen que queremos oír, dejando fuera parte de su realidad y experiencia vital. Otra anécdota, porque creo que ayuda: muy a los inicios de estar en el Raval en Barcelona, hice voluntariado como trabajadora social en “Àmbit Dona” un centro de atención a mujeres que ejercen prostitución, gestionado por otra entidad. Una de las mujeres que atendí y conocía vino también un día a El lloc de la dona pidiendo que le ayudásemos con el alquiler de la casa y, además me sorprendió porque por primera vez me habló con gran insistencia de su deseo de cambiar de actividad y encontrar otro trabajo. Cuando la vi de nuevo, después de que no se había presentado a una entrevista que fijamos para elaborar su CV, le pregunté si realmente quería otro trabajo a lo que muy sinceramente respondió: “bueno, en realidad no me lo planteo, pero pensé que diciéndolo me ibais a ayudar antes porque…. Como sois monjas!!”. Y lo peor de todo es que tenía razón… Creo que bastante compleja es la realidad y bastante tienen que vivir las mujeres una “doble vida” por el estigma social, que justamente si algo podemos ofrecer, y además nos caracteriza como Oblatas, es la acogida auténtica y profunda, hasta el punto de no tener que ocultar ni mentir sobre su realidad… y eso implica dar cabida a la diversidad! 3. EL CASO DE LA ESTIGMATIZACIÓN SOCIAL El concepto “estigma” fue acuñado en 1963 por Erving Goffman7, en un reconocido libro del mismo título. Él precisa la noción del término como menosprecio a un grupo social. Por tanto se trata de una condición, características o comportamiento que hace que su portador sea incluido en una categoría social hacia cuyos miembros se genera una respuesta negativa, una desaprobación social severa, que hace que se les vea como culturalmente inaceptables o inferiores y que sus características se consideren contrarias a las normas culturales establecidas. Habla, el mismo autor, de un proceso en el que la reacción de los demás estropea la "identidad normal". Por lo que las personas estigmatizadas son devaluadas, rechazadas, experimentan discriminación, insultos e incluso ataques. Las personas que se perciben a sí mismas como miembros de un grupo estigmatizado (lo sean o no), se dice que llegan a experimentar estrés psicológico. En las personas estigmatizadoras, surge la amenaza y aversión al otro y la despersonalización de los demás a través de caricaturas estereotipadas. Estigmatizar a los demás les serviría para mejorar su autoestima mediante la comparación a la baja, con otras personas que parecen menos afortunadas y mejorar así su bienestar mediante el desprecio a los demás. 7 (GOFFMAN, E. 2006) 10 ENCUENTRO CONGREGACIONAL Ciempozuelos Octubre 2012 El estigma en el ámbito de la prostitución, proporciona por tanto a la mujer una identidad estereotipada y fija la de “puta”, que va acompañada de una alta dosis de rechazo social, cuando sin embargo “curiosamente” el cliente solo lo es a ratos y pasa inadvertido. Este es uno de los elementos sobre el que se han hecho profundos análisis en base a las aportaciones fundamentalmente de Dolores Juliano8, quien señala que: • El estigma, entendido como una marca o señal sobre un grupo que previamente se ha designado para ser discriminado, es socialmente construido. • Cumple una funcionalidad social diferenciando, a través de procesos identitarios, entre las mujeres buenas y las consideradas malas, sancionado con el rechazo a las segundas. • Conlleva en las mujeres una fuerte carga, llegando incluso a la autoinculpación, generando la necesidad de ocultar su actividad y por tanto la llamada “doble vida” • En muchos casos es, dentro del ejercicio de la prostitución, el elemento que genera mayor sufrimiento y más difícil de superar porque perdura en el tiempo, aún después de haber abandonado la actividad. Como esta autora indica un simple repaso de los peores insultos nos da una clara idea de esta situación y del largo recorrido que nos queda por hacer hasta superar un rechazo social que raya en la vulneración de derechos. Esta es la referencia tradicional al tema del estigma sobre la prostitución, con la diferenciación entre mujeres “buenas y malas”, que busca el control de la primeras a partir del rechazo a las segundas a quienes considera como “viciosas” o la “tentación de los hombres”. Pero me atrevería a decir que en la actualidad el fenómeno de la estigmatización de la prostitución en lugar de desaparecer se ha recreado incorporando en la construcción del estigma, a esa “identidad supuesta” que hay que rechazar, dos aspectos nuevos. 8 • Prolifera una imagen de las mujeres como “delincuentes” o “incívicas”, causantes de la inseguridad ciudadana y el deterioro de las calles o zonas donde ejercen prostitución. Esta identidad es reforzada muchas veces y se utiliza como excusa por los Gobiernos, que criminalizan la prostitución de calle o carretera a través de leyes o normativas en las que las prostitutas aparecen como las causantes de la degradación de determinados barrios en las grandes ciudades, de accidentes de tráfico en carreteras, y como el foco preferente de atención incluso en procesos de reurbanización. Sería algo así como el paso de “pecadora” a “peligrosa”, “incívica” o incluso “delincuente”. • También está proliferando la imagen de “víctima”, ya sea de las circunstancias (mujeres pobres, con traumas infantiles, víctimas de violencia sexual en una etapa temprana de la vida, etc.) o de la “maldad de los hombres” (que las engañan y coaccionan para que ejerzan la prostitución). Desde esta supuesta debilidad como víctimas, lo fundamental es protegerlas, salvarlas, y como no son capaces de pensar qué es lo que más les conviene, ya se encargan los gobiernos o las entidades de establecer las políticas sociales, sanitarias y los Esta autora tiene una rica documentación que permite profundizar sobre este tema. Se cita un libro en la Bibliografía. 11 ENCUENTRO CONGREGACIONAL Ciempozuelos Octubre 2012 proyectos. (Lo que Laura Agustín llama “La industria del rescate”). Sería algo así como el paso de “viciosas” a “débiles” y “víctimas”. Sin negar que en la definición, e incluso ridiculización que he realizado de los elementos del estigma, pueda existir parte de realidad, está claro que no son paradigmas de referencia desde los que interpretar y relacionarnos con las mujeres sino aspectos a superar. En parte porque llevan en muchos casos al engaño, pero sobretodo porque a partir del rechazo social que generan se considera “normal” privarlas de determinados derechos, desvalorizarlas como personas y mantener una función exclusivamente represiva o salvadora frente a la actividad y las mujeres. Leía hace un tiempo en el libro de Pagola9 que la sociedad en tiempo de Jesús se dividía por el sistema de “pureza/impureza”, un elemento que se enfatizó para reforzar la identidad del pueblo judío y que acabó generando tremendas divisiones. No está de más que nos preguntemos que es lo que genera divisiones en nuestras sociedades actuales. ¿El dinero? ¿El color de la piel? ¿Las ideologías o colores políticos? Parece que el elemento Sexo/Género, cada vez tiene menos fuerza como elemento diferenciador que genere desigualdad y división, pues por suerte proliferan las leyes de igualdad, crece la voz social contra la violencia hacia las mujeres, se acogen las diferencias de orientación sexual, se aceptan o toleran formas de vivir la sexualidad al margen del afecto y la relación estable… y todo ello está dando lugar a una sociedad donde ya no es tan fácil rechazar abiertamente a una persona por el modo en que vive su sexualidad. Desde ahí, quizás no está muy lejana una sociedad en la que se acepte la prostitución, si ésta se da en las mismas condiciones que las nuevas formas de sexualidad: libremente y en el ámbito de lo privado. Por lo que los esfuerzos parece que ya no quedarían tan orientados al “fondo” de la cuestión (sexo por dinero) como en las formas o circunstancias en que se da, teniendo como ámbitos fundamentales los límites a los requisitos anteriores: • Falta de libertad: es decir, la prostitución forzada, la trata, la explotación de menores… consideradas en todos los casos delito. • El ámbito público: la parte visible y rechazada de la prostitución que utiliza las calles, carreteras o incluso la prensa para mostrarse o sencillamente para recordarnos que existe. Cuando hablamos de estos temas me surge a menudo el refrán: “divide y vencerás”. Creo que el estigma justamente hace eso, dividir, generar sensación de un gran abismo entre realidades de mujeres, para mantener a cada cual donde “debe” estar. Y visto desde ahí, nosotras somos un auténtico desafío y de algún modo provocación que nunca debe de dejar de cuestionar esta división entre prostitutas y las demás mujeres, entre las que estamos nosotras. Otra anécdota: en una entrevista a una voluntaria con motivo de un video sobre los 25 años en el Raval, al preguntarle por su relación con las mujeres dice “me habían dicho que eran diferentes, pero yo las veo como todas, como mi hija, como yo misma…” 9 12 ENCUENTRO CONGREGACIONAL Ciempozuelos Octubre 2012 Creo que es una muestra de una mirada “salvada” del estigma!! Algo que considero un paradigma fundamental desde el que partir y situarnos y que solemos expresar así en el proyecto de Barcelona: Ver a la Mujer más allá de la actividad que realiza. 4. LA VOZ DE LAS PROTAGONISTAS Desde todo el planteamiento anterior, siempre he visto como desafío escuchar directamente en los foros y debates a las protagonistas. Una realidad nada fácil si tenemos en cuenta lo expuesto anteriormente sobre el estigma y el “precio” tan alto que les toca pagar a aquellas que se autoidentifican públicamente como prostitutas. Un argumento más por el que necesitamos “deconstruir” el estigma y acompañar el progresivo empoderamiento de las mujeres. Mientras, como alternativa para captar de modo real el sentir de las mujeres, tenemos a nuestro alcance, por el lugar y ámbito de acción de nuestros proyectos y comunidades, la Etnografía, la metodología fundamental de la Antropología consistente en la llamada observación participante. Pero quizás como algo más accesible y creo que complementario, tenemos también el Conocimiento Posicionado o Situado, que voy brevemente a exponer, porque es desde el que intento partir para el desarrollo siguiente del tema. 4.1 CONOCIMIENTO POSICIONADO (O SITUADO) Descubrí esta perspectiva gracias a Dolores Juliano10 aunque es Donna Haraway la que lo creó. Ésta parte de la idea de que todo conocimiento es creado por la suma de diferentes ingredientes, cada uno de los cuales es en sí discutible. Su conclusión es que el conocimiento es parcial y posicionado, pero hay un poder en la retórica, la ciencia y la sociedad que a través de negociación y persuasión gana legitimidad. “Aquellos que tienen poder en la sociedad se apoderan del privilegio de interpretar, lo que implica que las historias alternativas sean calladas”. Aplicándolo al contexto de la prostitución creo que nos lleva por un lado a una perspectiva de género que cuestiona el orden establecido entre los sexos y acompaña a las mujeres en el proceso de reconocimiento de su condición de igualdad y empoderamiento. Por el otro y fundamental, nos cuestiona sobre el papel que se ha asignado a las mujeres que ejercen prostitución en la mirada y comprensión de la realidad. El conocimiento posicionado nos recuerda que ellas tienen su propio conocimiento, que parte de una experiencia diferente a la nuestra y que es fundamental incluir para romper la “pretendida objetividad” de la ciencia y mostrar las diferentes perspectivas de conocimiento. Considero que el reto está en darles protagonismo, credibilidad, disponernos a aprender, a escuchar, respetar, reconocer sus propias elaboraciones sin excluirlas del debate social y sobretodo validar sus aportaciones incorporándolas en nuestras reflexiones y difundiéndolas; solo así podremos acuñar una visión rica y plural sobre la prostitución, y por tanto más “autentica” y cercana a la realidad, aunque también más compleja. 10 JULIANO, D. (2002) 13 ENCUENTRO CONGREGACIONAL Ciempozuelos Octubre 2012 4.2 LA PROSTITUCIÓN DESDE DENTRO Intentando poner en práctica ese modo de proceder para la elaboración de conocimiento podemos preguntarnos ¿qué elementos se dan para que una mujer llegue al ejercicio de la prostitución? y, sobretodo, ¿cómo es que unas lo dejan pronto, otras permanecen más tiempo, otras toda una vida, otras lo compaginan con otras actividades y una multiplicidad más de casuísticas?. Al escuchar lo que ellas nos transmiten, he empezado a encontrar algunas respuestas comunes y, aunque siempre es arriesgado generalizar, se puede sistematizar la experiencia de los años de intervención y extraer algunos elementos comunes de los procesos que realizan. Previos o causas La suma de muchas individualidades nos da pie a poder afirmar que son muchos los elementos que se encuentran en los previos al inicio en el ejercicio de la prostitución. Sin embargo hay un elemento que acaba resultando fundamental y decisorio: la fuerte y urgente necesidad económica que vive la mujer, unido a una falta de oportunidades adecuadas para responder a esa necesidad. En la actualidad, está muy ligado a los procesos migratorios, por lo que decía al inicio de las deudas en relación al tráfico, junto con la presión por el envío de dinero a las familias en el país de origen y la necesidad de subsistir en un entorno social en crisis y en muchos momentos adverso. No podemos olvidar las situaciones que se han definido como trata, donde existe un elemento externo, (una persona, grupo organizado o mafia) que le obliga bajo presiones a la explotación sexual. Pero habitualmente incluso en estas situaciones también se halla en el inicio una necesidad económica que se acaba utilizando como elemento de engaño o de atractivo. Diversidad de experiencias Una vez que las mujeres se han iniciado en la actividad, las vivencias personales y las condiciones, tanto de la actividad como del entorno, son dos elementos básicos que les llevan a tomar una postura. Me parece iluminador el resultado de una muestra de 45 mujeres de un estudio de la Fundación SURT coordinado por Daniela Heim11, sobre la “reubicación de trabajadoras sexuales en el mercado laboral”. De las entrevistas se extrae: 11 • El 26,66 % de la muestra no acepta la actividad como trabajo • El 26,66% si acepta la prostitución como trabajo • El 46,66% reconoce que la prostitución es o puede ser considerada un trabajo, aunque la mayoría no lo acepta como proyecto propio. En la Bibliografía consta la referencia y el link. 14 ENCUENTRO CONGREGACIONAL Ciempozuelos Octubre 2012 Estos datos, extraídos en Barcelona,, habría que contrastarlos con otras ciudades y contextos, pero creo que en general coinciden con las tres grandes situaciones que nos encontramos las entidades en la atención directa: • Un grupo de mujeres expresan una demanda de dejar el ejercicio de la prostitución porque la actividad en sí les supone una experiencia desagradable, que genera malestar, contradicción con su sistema de valores, en algunos casos culpabilidad, y desean abandonarla cuanto antes. • Otras, independientemente de los condicionantes al iniciarse, hacen una opción de permanencia con una identificación aproximada a trabajo. En estos casos sus demandas van encaminadas a mejorar las condiciones laborales y a lograr la protección y reconocimiento de sus derechos. • Finalmente un grupo importante tiene cierta preferencia por dejar la actividad, no se identifican con ella, pero o no hay una demanda explícita o si la hay al conocer las opciones reales a su alcance optan por seguir temporalmente o por compaginar. En este sentido Dolores Juliano habla de la prostitución como “actividad refugio” a la que las mujeres acuden para solucionar problemas económicos o de incompatibilidad de horarios de trabajo. Sería algo así como estrategia o feminización de la supervivencia ante la feminización de la pobreza. En este grupo encontramos bastantes mujeres con fuertes limitaciones para incorporarse al mercado laboral, muchas inmigrantes en situación irregular o con escasa formación y experiencia laboral acreditable en el país, o mujeres solas con cargas familiares. Por último hay que seguir pensando en las niñas y en las mujeres víctimas de trata donde debería estar claro el objetivo de salir de la situación de explotación, aunque no siempre se autoidentifiquen ni reconozcan como víctimas ni encuentran el cauce para recibir el apoyo adecuado a su realidad. Entre los deseos y las dificultades Con todos los elementos indicados, cada mujer elabora su propio proyecto personal, ya sea para dejar la prostitución y acceder a otras actividades, o para continuar por un tiempo más o menos definido, pero mejorando las condiciones en las que lo realiza. Sin embargo, a pesar de esta aparente diversidad de opciones, existen unos deseos compartidos por todas, así como unas dificultades comunes: • El acceso a una vida con las necesidades básicas cubiertas • Encontrar el apoyo necesario y poder acceder a respuestas válidas en relación a sus necesidades • Respetar su situación y no ser juzgadas por la actividad que realizan o han realizado • Evitar y superar el rechazo social y la estigmatización • Poder trabajar en mejores condiciones, fuera o dentro de la prostitución, teniendo un marco legal de protección en el que ampararse ante situaciones de abusos y vulneraciones. 15 ENCUENTRO CONGREGACIONAL • Ciempozuelos Octubre 2012 Y, en definitiva hacer realidad su proyecto personal, que es el que en muchas ocasiones les ha llevado a esta situación y que tiene como motor el logro de objetivos de mejora diversos (mantener a sus hijos y darles buenos estudios, comprar una casa en su país, montar un negocio propio, etc.) De alguna manera se puede decir que el modo como se vaya concretando las posibilidades de cada mujer en relación a estos deseos, juega un papel fundamental a la hora de definir sus decisiones. Es algo así como una necesidad de sopesar en una balanza la actividad que realizan, esto es el ejercicio de la prostitución, con las condiciones de vida dentro o fuera de ella y el acercamiento que en cada caso le proporciona a su proyecto de futuro. Algo que en realidad hacemos todos y todas ante las coyunturas y decisiones que la vida nos pone delante. CONCLUSION Y APLICACIONES PRÁCTICAS LA COMPLEJIDAD COMO PARADIGMA Personalmente, la conclusión con la que me quedo, desde esta mirada antropológica a la realidad de la prostitución, es que debemos introducir la complejidad y pluralidad como parte de la visión y paradigma desde el que poder hablar y dar razón de un fenómeno tan amplio y complejo. Vivimos en un mundo globalizado, donde se han roto las distancias, y donde “el otro” distinto y diferente forma ya parte de nuestra realidad cotidiana. Surge el reto de la apertura, abrirnos, para dejarnos interpelar y fecundar. Y no es suficiente “soportar” la pluralidad, sino que nos corresponde asumirla, como elemento constitutivo de la realidad, pasando de un paradigma del aislamiento al de la reciprocidad. Esto es, un modelo en el que “el otro” es reconocido como tal. En la actualidad es algo que sucede en diferentes ámbitos, donde constatamos un cierto rechazo y descrédito a los discursos institucionales que se presentan casi como bloques dogmáticos incuestionables. Pero no es un rechazo hacia el conjunto, sino hacia la rigidez, en pro de la defensa de elementos fragmentarios de las diferentes interpretaciones que, bien acompasados nos pueden llevar a una nueva síntesis. Javier Melloni en su libro “Vers un temps de síntesis”, hablando del dialogo interreligioso sitúa este proceso en tres momentos: PURIFICACIÓN, FECUNDACIÓN Y SINTESIS, e indica la diferencia entre “mezcla” y “síntesis”. La mezcla es un subproducto tóxico de elementos heterogéneos que se precipitan en un conglomerado menor… en cambio la síntesis supone que esta nueva combinación de elementos, produce más profundidad y amplitud de perspectivas” Por ahí es por donde va mi propuesta, sabiendo que a pesar de transmitir en un primer momento sensación de imprecisión, también nos libera de las seguridades que endurecen y cierran y nos capacita para la cercanía y comprensión de cada realidad y persona. 16 ENCUENTRO CONGREGACIONAL Ciempozuelos Octubre 2012 Considero que como Oblatas nos queda mucho trabajo por hacer en este sentido, partiendo de las mujeres, incorporando la pluralidad que de ellas nos llega y avanzando juntas en la elaboración de nuestra propia síntesis. POSIBLES APLICACIONES PRÁCTICAS Al final de este encuentro trabajaréis sobre perspectivas de futuro para el “actuar”. Por eso quiero señalar muy esquemáticamente algunos posibles ámbitos de aplicación de todo lo expuesto, por si os puede ayudar en el proceso de reflexión y discernimiento. 1. CUESTIONES DE LENGUAJE Está claro que el lenguaje es importante en sí mismo, por lo que transmite, tanto de manera explícita como subliminal. Desde esta perspectiva, es fudnamental hacer consciente el lenguaje que utilizamos y optar por una de las terminologías existentes con relación a la prostitución. Personalmente me inclino por “Mujeres que ejercen prostitución”, por diferentes motivos: 2. • Pone el énfasis en “mujeres” y es ahí donde creo que debe estar el centro, porque es lo que nos une a todas y lo que nos pone en sintonía con ellas, facilita la empatía, la igualdad y permite ver a la persona como un todo. • Evita calificar a la mujer haciendo una generalización a partir de algo que ella realiza solamente unas horas en su día. Tal sería el caso de “prostituta” o más vulgarmente “puta” que, realizando una traslación conceptual, “esencializa” a la mujer a partir de su trabajo. • Hablar de “ejercer prostitución” le permite a la mujer asumir el protagonismo sobre su propia vida, algo que le niega el hablar de mujeres prostituidas, que pone la fuerza en la incidencia externa, esto es en el contexto o circunstancias, ignorando su parte de decisión y victimizándola. • Permite utilizar un lenguaje objetivo que no entra en valoraciones ni de la mujer ni de la actividad y posibilita englobar toda la realidad. • Y finalmente es un lenguaje que no se opone a otros que a la vez reconozco como necesarios y adecuados en determinados momentos y contextos. (Ej: reivindicación de derechos trabajo sexual; trata o prostitución forzada - víctimas o prostituidas) “MÁS ALLÁ” DE LA SEXUALIDAD… NUEVOS DESAFIOS. Un aspecto que siempre me ha sorprendido es que, así como desde fuera solemos mirar la prostitución desde el componente de la “sexualidad”, las mujeres rara vez aluden a este tema de entrada. Más bien expresan como preocupación muchos otros aspectos como es la precariedad económica, aspectos legales, la dificultad por cubrir las necesidades básicas, los abusos en las intervenciones policiales, las condiciones de “trabajo”, el rechazo social que reciben, etc. Elementos de su situación social en sentido más global e integral y los deseos de mejora sobre la misma. 17 ENCUENTRO CONGREGACIONAL Ciempozuelos Octubre 2012 Es cierto que puede ser por lo que comentaba antes, nos transmiten lo que creen que somos capaces de escuchar y entender. Pero también nos cuestiona sobre dónde poner el acento en nuestra mirada y por tanto también en nuestra intervención. En el contexto social actual de crisis y desde las nuevas formas de estigmatización social citadas, que van cobrando más fuerza, creo que los desafíos nos orientan hacia tres realidades: a. ESPACIO PÚBLICO: reelaborar el concepto, contrastar ideas de “limpieza”, de eliminar lo feo y que molesta… sin ni tan siquiera darse cuenta de que detrás hay personas! b. TRATA FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL: (tanto de mujeres como menores)como realidades en crecimiento, pero a la vez poco conocidas, a veces distorsionadas y donde el enfoque de defensa de derechos humanos queda debilitado ante un discurso de “revictimización” más fácil por no otorgar derechos sino aplicar leyes, respuestas o programas. c. ESTRATEGIA ECONOMICA: mostrar que bajo la prostitución existe más una reacción ante una situación de precariedad y falta de oportunidades que una opción sexual. Por lo que la lucha no está en “rescatarla” de la actividad sino en encontrar vías de autonomía económica e integración sociolaboral. Más sabiendo que no es posible lo uno sin lo otro. 3. COMPAGINAR ATENCIÓN Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL Compaginar estas dos líneas fundamentales de trabajo, no porque se trata de una “moda”, sino porque es algo que surge desde esta misma perspectiva. Es precisamente la experiencia y el análisis del trabajo directo con las mujeres, el que pone de manifiesto la necesidad de un cambio y transformación social, en la medida que en su visión de la realidad existe gran dosis de insatisfacción y muchas experiencias de vulneración de derechos. Lo que está claro es que la atención social individualizada y la transformación social, han de ser dos caras de una misma moneda, actividades en paralelo y que se retroalimentan mutuamente. Ese puede ser y creo que es el “aval” para la participación en espacios de diálogo e incidencia, dando a conocer la realidad, favoreciendo la defensa de los derechos de las mujeres y el empoderamiento del propio grupo. El trabajo en red, la colaboración y coordinación con entidades públicas y privadas, los foros, los medios de comunicación y las nuevas tecnologías, son ámbitos donde hacer explícita esta sensibilización y la transformación social, actuando como agentes de cambio. 4. ETICA DE MINIMOS Y MAXIMOS Este es un tema que descubrí hace unos años gracias a Begoña Román12, aunque son muchos los autores que han escrito sobre ello. De una manera muy sintética, lo que ella venía a decir es que la 12 En este enlace se encuentra una ponencia de esta autora sobre el tema: http://ethos.url.edu/attachments/Etica%20de%20minimos%20versus%20minima%20educacion.pdf 18 ENCUENTRO CONGREGACIONAL Ciempozuelos Octubre 2012 ética de mínimos o llamada también ética cívica, se sitúa desde los “mínimos morales” entendidos como ese común denominador que deben compartir todos los ciudadanos y en todo el mundo, que sirven para orientar el ordenamiento jurídico en los estados y que posibilitan el pluralismo y la democracia, la paz y la convivencia pacífica. Cada persona, desde nuestra propia historia personal hemos incorporado unos referentes válidos que van mucho más allá de estos “mínimos morales”. Son las éticas de máximos donde, superando la idea de lo correcto y justo (propio de los mínimos), damos el salto a lo que consideramos “bueno” y fuente de plenitud, realización personal y felicidad. Creo que es una visión que está en plena sintonía con la mirada antropológica y que plantea como fundamental hacer consciente “desde donde miramos”, desde que referentes culturales y religiosos, y por tanto desde que “máximos” nos situamos, así como conocer la “ética de máximos” de la otra persona, lo que ella considera bueno y deseable. A partir de aquí nos corresponde desgranar lo que serian elementos de mínimos, y por tanto compartidos, y los elementos de máximos, donde cabe la oferta pero no la imposición. 5. DE LA ASISTENCIA A LA COMPLICIDAD La Congregación, como institución que lleva muchos años trabajando con mujeres que ejercen prostitución, hemos vivido una evolución en la concepción de la realidad y en la metodología de trabajo. Podemos reconocer una primera etapa más centrada en lo religioso y con matices moralistas; posteriormente otro momento en que se ha trabajado con criterios más der tipo asistencial, con ciertas dosis de “paternalismo” y en la actualidad estamos más ubicadas en un planteamiento de justicia social con una intervención centrada en la persona como dueña y protagonista de su vida, desde el acompañamiento y el respeto, sin olvidar el compromiso de transformación del contexto social. Por tanto un enfoque mucho más global, en el que como decía anteriormente, el propio carisma nos lleva a concebir como parte de nuestra misión no solo la atención directa sino la implicación en la transformación social. Me atrevería a decir que en este momento hay un paso más a dar, que nos pone en condición de igualdad con las mujeres, rompiendo un poco ese esquema de “ellas y nosotras”. Es lo que hemos empezado a incorporar y que situamos bajo la expresión de la COMPLICIDAD. Pues el “apoyo” o la “atención”, no dejan de ser algo que se ofrece desde fuera, pero la complicidad es algo que nos une, que vivimos de manera compartida, que nos importa y afecta. (No sé si es muy atrevido asociarlo a lo que la Madre Antonia podría experimentar al hablar del “celo apostólico”, pero a mí me gusta y ayuda el verlo así!). Más allá de todos los aspectos técnicos en que se concrete, sería algo así como una actitud humana y 13 vital que se puede expresar en estos cinco elementos o momentos de un proceso : 13 Gran parte de este proceso queda reflejado en un breve video de presentación de El lloc de la dona, que se puede ver en: http://www.llocdeladona.org/?page_id=2 19 ENCUENTRO CONGREGACIONAL Ciempozuelos Octubre 2012 • Estamos ante una realidad… mujeres (diversas, con dificultades, con empuje, reivindicativas o sumisas, cuestionadoras, fuertes, confusas, definidas….), pero MUJERES! • Experimentamos un proceso… cambio (el suyo, pero fundamentalmente el nuestro para evitar el rechazo, romper esquemas y estereotipos, cuestionarnos y prescindir de discursos) • Llegamos a una constatación: Mujeres al lado de otras mujeres (sabiendo y evidenciando que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa, como mujeres, ciudadanas, vecinas, amigas…) • Y esto nos lleva a una manera de relacionarnos: que genera empatía, posibilita el encuentro… y nos lleva irremediablemente a “Establecer complicidades” con sus preocupaciones, luchas y anhelos!! 6. DIOS… ESPERANZA DESDE LOS MARGENES Y aunque la visión teológica la abordaréis mañana, tan solo quería casi acabar con una referencia que encontré en un libro hace poco y que dota de sentido, desde la fe, este proceso de cambio de mirada y de “posición vital” para mirar que he intentado transmitiros. Teodor Suau, un sacerdote de Palma, en su libro “Auschwitz: Pensar la nit per retrobar l’esperança”, hacia el final del libro dice: “ que los márgenes son el lugar de la esperanza, que sin critica al sistema y sin conocimiento de la ideología, siempre caeremos en el error que crea victimas y dolor en el mundo; que no podemos fiarnos de lo que nos dicen que las cosas son y debemos buscar encarecidamente el verdadero nombre de las cosas.… Que solo el Dios que se identifica con la fragilidad del pobre, que sostiene su dignidad y fundamenta su esperanza, solo ese es el Dios vivo y verdadero.14” Y quiero terminar con dos cosas. Por un lado un agradecimiento, agradecer a muchas mujeres, con nombre y apellido. Mujeres que desde su sencillez, han elaborado su paso y experiencia en el ámbito de la prostitución y nos lo han compartido de manera espontánea. Mujeres que cuestionan nuestros posicionamientos previos, y nos enseñan a ampliar nuestros horizontes teóricos y actitudinales y, sobretodo, Mujeres que nos invitan a generar complicidades con sus reivindicaciones y demandas. Y la otra, presentaros un video, muy breve, que quiere ser un reflejo de lo que os decía sobre la complicidad, espero que os guste y sirva para dar el paso del deseo a la realidad. ¡MUCHAS GRACIAS! 14 SUAU,T.(2011) Pag. 78-79 20 ENCUENTRO CONGREGACIONAL Octubre 2012 Ciempozuelos BIBLIOGRAFIA CONSULTADA: • AAVV. (2007) Los pasos (in)visibles de la prostitución, Barcelona: Editorial Virus • “Conocimientos situados: la cuestión científica en el feminismo y el privilegio de la perspectiva parcial”. Dentro de HARAWAY, D. J. (1995): Ciencia, cyborgs y mujeres. La invención de la naturaleza. Madrid: Cátedra. [En línea] http://es.scribd.com/doc/49289959/HarawayConocimientos-situados-Digital • FÓLLER, M-L. Del conocimiento local y científico al conocimiento situado e híbrido. [En línea] https://gupea.ub.gu.se/dspace/bitstream/2077/3239/1/anales_5_foller.pdf • GARAIZABAL, C. “El estigma de la prostitución”. Transversales nº 10, primavera 2008 [En línea] http://www.trasversales.net/t10cg.htm • GOFFMAN, E. (2006) Estigma. Identidad deteriorada Buenos Aires: Amorrortu [En línea] http://es.scribd.com/doc/94365620/Libro-Estigma-Erving-Goffman • HEIM, D. (2007) Obstáculos y dificultades de la reubicación de trabajadoras sexuales en el mercado laboral. Informe de Investigación. Prostitución y exclusión social. [En línea] http://www.surt.org/docs/informe_recerca_treballadores_sexuals_surt2007.pdf • JOCILES RUBIO, M. I. (1999) “Las Técnicas de Investigación en Antropología. Mirada antropológica y proceso etnográfico” [En línea], dentro Gazeta de Antropología, Nº 15, http://www.ugr.es/~pwlac/G15_01MariaIsabel_Jociles_Rubio.html • JULIANO, D. (2002) La prostitución: el espejo oscuro, Barcelona: Icaria • JULIANO, D. (2011) Presunción de Inocencia. Riesgo, delito y pecado en femenino. Donosti - San Sebastián: Gakoa • LOPEZ RIOPEDRE, J. La criminalización de la industria del sexo, una apuesta políticamente correcta. Gazeta de Antropologia, nº 27, febrero 2011 [En línea] http://www.ugr.es/~pwlac/G27_24Jose_Lopez_Riopedre.html • LOPEZ, M. y MESTRE, R. (2006) Trabajo sexual. Reconocer derechos. Valencia: La burbuja • MELLONI, X. (2011) Vers un temps de síntesi. Barcelona, Fragmenta Editorial • MENESES, C. “Riesgo, vulnerabilidad y prostitución”. Revista de Documentación Social nº 144 enero-marzo 2007 • PAGOLA, J.A. (2007) Jesús Aproximación http://www.sancarlosborromeo.org/docs/Libro_Pagola.pdf • POYATOS, G. (2009) La prostitución como trabajo autónomo. Barcelona: Bosch • SOLANA J.L. y ACIEN, E. (eds) (2008) Los retos de la Prostitución. Estigmatización, derechos y respeto. Granada: Editorial Comares S. L. • SUAU, T. (2011) Auschwitz: Pensar la nit per retrobar l’esperança. Barcelona: centre de Pastoral Litúrgica. histórica [En línea] 21