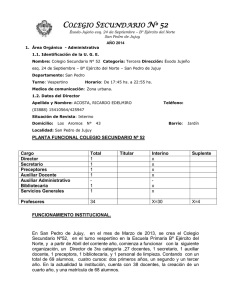

S2012874_es PDF | 664.3 Kb

Anuncio