¡Bogad, maldita sea vuestra sangre, bogad

Anuncio

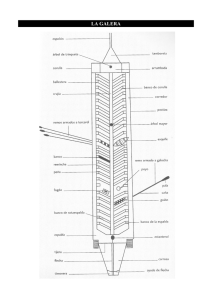

7 de Octubre - ¡Bogad, maldita sea vuestra sangre, bogad! El sotacómitre descargó el corbacho sobre sus costillas, y siguió adelante, golpeando a diestro y siniestro, sudando y blasfemando como un poseso, con el rostro congestionado por la ira y el calor asfixiante. - Hideputa -masculló por enésima vez en los últimos meses el estudiante- así revientes, y empujó hacia arriba con toda su alma el pesado remo, sintiendo crujir sus doloridas articulaciones y hasta la base de la espalda. - ¡Bogad, bogad, que nos va la vida en ello! El estudiante tiraba, y empujaba, tiraba y empujaba, en una serie de movimientos que se habían convertido en parte de su vida, de sus pesadillas, y que no dudaba que lo acompañarían hasta la muerte. Giró el cuerpo y miró a su alrededor, lo poco que le permitía el estrecho espacio en el que transcurría su miserable existencia. Al frente, hacia proa, las tres espaldas, marcadas por cien costurones, cardenales, inmundicia y sangre, y brillantes de sudor y agua de mar. Los cráneos, rapados recientemente en Mesina, brillaban igualmente, recorridos por los piojos, los malditos piojos que contribuían a hacer de sus vidas un infierno, escondidos en cada pliegue del cuerpo. Gritos de dolor a cada chasquido del látigo, maldiciones, crujido de los remos. El ambiente era irrespirable, el tufo a vómito y a mierda, a meados y a muerte, era insoportable, agobiante, y tuvo que retener otra arcada. No podía vomitar, debía retener la única comida abundante que había tenido en ocho meses. Les habían repartido la noche anterior un potaje de lentejas, garbanzos y hasta un poco de tocino, además del bizcocho de siempre, y lo había devorado en un momento, sin pararse a buscar los gusanos, a los que aún no se había acostumbrado a comer, lo que provocaba las miradas socarronas del resto de galeotes. Su compañero de banco, un sevillano que cumplía su segunda condena de tres años, al ver la escudilla llena de tales manjares, se había persignado, y comenzó a mascullar entre dientes, en medio de temblores incontrolables. - Estudiante, encomienda tu alma, que lo que habíamos oído era cierto; como que hay un solo Dios que nos vemos en una batalla, y a no mucho tardar. Ocho meses, era imposible que sólo hubieran transcurrido ocho meses. Maldito seas, maldito seas mil veces, malditas todas las mujeres y maldito el miembro que me cuelga entre las piernas. Solamente hacía seis meses que estudiaba leyes en Alcalá de Henares, seis meses que salió de Cartagena a vivir con sus tíos de Alcalá, y en ese breve tiempo había conseguido preñar a sus dos primas, a una moza que servía en casa de sus tíos, y a una lavandera de una posada a media legua de Alcalá. Después de prenderlo, tras una brevísima estancia en la cárcel de Alcalá de Henares, el juicio; Gritos, lágrimas de las mozas, puñadas en los dientes de su tío; nada en comparación con los doscientos azotes del verdugo a los que lo condenaron, y seis años a gurapas. En la cárcel alguien le explicó que la brevedad del dictado de la sentencia se debía a que S.M. Felipe II había dado orden a jueces y corregidores que abreviaran los juicios, dada la extrema escasez de remeros al servicio de las galeras. Todas las sentencias dictadas durante aquellos meses incluían penas de galeras, además de los inevitables azotes, a veces por delitos nimios. Se maldijo de nuevo, recordando la semana de libertad que había disfrutado, cuando aquel loco los liberó de los justicias que lo conducían a Cartagena donde embarcaría en la galera; aquel loco con armadura de caballero, al que apedrearon y al que estampó en la cabeza la absurda bacía que lucía como yelmo. Al cabo de unos días los mangas verdes lo encontraron en un granero, lo apalizaron hasta que le dolió todo el cuerpo y le saltaron tres dientes, y lo cargaron de cadenas. En junio de aquel año de Nuestro Señor de 1572, llegó a Cartagena, su ciudad, donde nunca soñó con volver de aquella miserable manera, sino como doctor en leyes y orgullo de su familia. Mientras duró la estancia en los grandes, pútridos y malolientes barracones del puerto, rogó todos los días por que ningún conocido ni familiar supiera de su miserable condición. Allí se hacinaban cientos de condenados como él, algunos con penas mayores que la suya (diez años, o pena de vida, ya que nadie sobrevivía tan largo tiempo como galeote). El tufo que allí había era indescriptible, animal. Los excrementos, la suciedad, la basura, se acumulaban en los pocos rincones que no aparecían cubiertos de cuerpos de aquel inmundo barracón. Cada pocos días se baldeaba con agua del puerto, igual de pestilente y sucia. El hambre y la sed, la desesperante sed que sufrían de continuo los mantenían en una especie de letargo; la cárcel de Alcalá era lujosa comparada con aquel antro. De sus cuerpos nadie se ocupaba, pero las almas eran cuidadas por varios frailes y curas, que ofrecían confesión y decían misa los domingos, en el mismo muelle, cargados de cadenas y custodiados por soldados y justicias, que no les quitaban ojo de encima. A los pocos días de su llegada los sacaron a todos de los barracones a golpes y patadas, y les raparon la cabeza completamente, excepto a los pocos moros que había, a los que les dejaban un mechón. Los muelles estaban llenos de hombres, harapientos, apestosos, flacos, enfermos; los hicieron formar varias filas, para ser examinados por capitanes y cómitres como si de ganado se tratase; les miraban los dientes, les palpaban los hombros y los brazos, y les preguntaban por su edad y su salud. Aquello duró toda la mañana, bajo un sol de justicia, sin agua y sin nada que llevarse a la boca. Después se formaron corrillos en los que circulaban las bolsas, abundaban las palmadas en la espalda y las sonrisas, las maldiciones y los voto a tal. Aparecieron cestas con botellas de vino, pan, queso y tocino, mientras la turba de desgraciados mirábamos, con las tripas rugiendo, mientras se decidía nuestro destino. Todos los capitanes querían tener a la mejor chusma al remo de sus galeras: sus vidas, su honor y su hacienda dependían de aquellos desgraciados. Allí se pudo enterar que se estaba formando una escuadra, al menos quince galeras, que partiría pronto rumbo a Italia, como sucedió a finales de ese mes. Ese día de finales de mayo, aún no había amanecido, cuando los sacaron una vez más de aquel infecto barracón, pero aquella vez no era para empaparlos con agua de mar y restregarlos con estopa para quitarles la mugre. Los separaron en grupos de más de doscientos, formando largas filas de cincuenta hombres encadenados, fueron apuntando nombres, procedencias y las condenas de cada uno, y los dirigieron a otro muelle más alejado, donde pudo entrever dónde pasaría el resto de su condena. Toda su vida había visto navíos amarrados en los muelles, y siempre le había fascinado sus idas y venidas por el puerto, las enormes velas, la incomprensible y enmarañada jarcia, abarrotada de marineros en las maniobras para salir de puerto. Pero las galeras eran otra cosa; eran naves de bordo muy bajo, apenas metro y medio, estrechas, afiladas; largas como de cincuenta metros por sólo seis de eslora, muy estilizadas, lo que era acentuado por el espolón de madera y punta de hierro de la proa. La jarcia que rodeaba los dos palos era mucho más sencilla que cualquiera de los rechonchos mercantes habituales, y nunca había visto una galera con sus velas latinas desplegadas: siempre llegaban y salían de puerto a golpe de remo y látigo. Además, siempre, siempre, olían de una manera espantosa; todos los barcos apestaban a la llegada al puerto, pero en las galeras el tufo parecía formar parte de la madera y la jarcia, aunque llevaran semanas anclados en puerto. Por ello nunca se había interesado por ellas. Entraron por el macizo espolón de la nave aproada al muelle, pasaron entre los cañones, tres a babor y tres a estribor, y subieron por la tamboreta a la pasarela de crujía hasta llegar a la bancada que sería su hogar. El silencio de los galeotes sólo era roto por los gritos bestiales de los sotacómitres y sus ayudantes, mientras encadenaban como bestias a aquellos hombres a las bancadas que sobresalían del casco, a pocos palmos sobre el agua. Los pusieron de a tres y a cuatro por banco, cuando los remos estaban hechos para ser manejados por cinco galeotes: no se explicaba cómo podrían meterse cinco hombres en aquel agujero de cuatro metros, donde tres que habían apenas tenían espacio. A los pocos moros y algún turco, fácilmente distinguibles por sus mechones de pelo sucio, los separaron entre dos o tres cristianos. Tocó el enorme remo de madera basta, que sobresalía ocho metros sobre el agua; la madera era lisa, y suave de cientos de manos, y ni tan siquiera pudo moverlo; se preguntó cómo serían capaces de remar con aquel tronco de haya que parecía clavado al talar donde se apoyaba. -¡Ahora, bogad, bogad, bogad! El cómitre gritaba como un enajenado, con la cara desencajada por el esfuerzo y el miedo, corriendo a lo largo de la crujía. El maldito silbato pitaba, pitaba, pitaba, cada vez con una cadencia más rápida. Los pulmones le ardían con el esfuerzo, los brazos hacía ya rato que apenas los sentía, y los agudos dolores de su espalda se habían convertido en un adormecimiento sordo que apenas molestaba. Sudaba a chorros, la boca seca como esparto desde la última vez que el sotacómitre había repartido un sorbo de agua, hacía horas. A sus pies podía sentir la velocidad con que se movían. En la última virada, una ola les había alcanzado por la banda, haciendo estremecer la galera, y el remo lo golpeó en la cara. Despertó a golpes de rebenque, empapado completamente, y se dio cuenta como en sueños que el agua había limpiado de vómitos y meados la bancada. La galera recuperó la arrancada y volvió a coger la cadencia de remo frenética, en medio de una lluvia de golpes, patadas y gritos; fue cuando oyó la primera descarga de arcabuces. Cuando lograron salir del puerto de Cartagena, le habían dado tantos palos que apenas podía ver nada por la sangre que le cubría los ojos y tenía el cuerpo tan dolorido que apenas sentía los golpes. Los gritos de angustia, de dolor, las maldiciones y los golpes se oían por toda la galera, el sotacómitre y sus ayudantes sudaban, jadeaban, golpeaban sin mirar donde; los golpes y chasquidos que hacían los remos al chocar entre sí les provocaba un paroxismo de furia tal que creía que matarían a algún desgraciado a golpes. Ahora comprendía que aquellas bestias podían sacar hasta la última gota de fuerza de su cuerpo por temor a las palizas y al látigo. Hasta bien avanzada la noche no lograron doblar el Cabo de Palos, luchando contra el Levante, y para entonces había deseado morir cien veces: el olor a vómito era tan intenso que le provocaba continuas arcadas. Cuando el viento roló del sur y los marineros pudieron izar las velas, los forzados se desplomaron sobre sus bancos y pudieron dormir seis horas seguidas. Los días y las noches transcurría como en una pesadilla; en una semana de navegación no durmió más de dos horas seguidas; las comidas, si al bizcocho podrido en medio de un caldo con garbanzos que les daban una vez al día se la podía llamar así, las hacían por turnos; los remos nunca descansaban. Cuando hacía mala mar, podían pasar todo el día sin probar bocado, empapados todo el día, las heridas ardiendo por la sal del agua, y sobre todo el hambre, hambre como nunca había sentido, un hambre que el contenido de sus escudillas no hacia si no agudizar, y la sed, un par de escudillas de agua podrida y apestosa, pero que bebía con un ansia animal. Ni cuando hicieron la primera aguada en Moraira les dieron agua buena. Tardaron más de dos meses en llegar a Mesina, y los días y las noches se confundían en su mente: sus únicos recuerdos claros eran los días que hacían aguada, una vez por semana más o menos, en los que podía dormir algunas horas seguidas, o los domingos que se celebraba misa: todo era una pesadilla de hambre y sed, frío y calor, agotamiento y desesperanza, dolor y muerte. El rumor suave del viento en las velas y de la mar a sus pies, el crujido de los remos, el arrastrar de cadenas y el agudo silbato que nunca cesaba, al que se había acostumbrado durante aquella travesía, había sido sustituido por un ruido sordo, lejano, desconocido, que le ponía los pelos de punta. Hacía rato que el retumbar de cañones había comenzado, aunque sonaban lejanos aún. El 16 de septiembre la enorme flota había partido de Mesina, y después de varias semanas de navegación por la costa italiana, en la que las condiciones habían empeorado si eso era posible, con el sobrepeso de los ciento cincuenta soldados, además de arrastrar durante largas horas las pesadas galeazas venecianas, todo había empezado a desarrollarse muy deprisa. Desde aquel agujero, era imposible ver nada del exterior, y la incertidumbre producía en los galeotes un estado de continuo terror. - ¡Bogad, bogad!, ¡Recordad que Su Alteza Don Juan de Austria os ha prometido el perdón si le ayudáis en la victoria, bogad! A la primera descarga le sucedió otra, y otra más; los arcabuceros del Tercio de Nápoles habían comenzado a disparar a discreción. Del exterior llegaba un griterío terrible, estremecedor; al olor a madera quemada se unió el acre de la pólvora, el humo lo llenaba todo, los atosigaba, los hacía toser desesperadamente en medio del esfuerzo de la boga. La trompeta sustituyó al silbato, el agotamiento dio paso al miedo, miedo que se veía en las caras descompuestas de todos, desde el cómitre al último remero de la chusma, los pulmones ardían, y el ritmo de la boga se hizo frenético. De pronto, un enorme estruendo lo dejó aturdido, sordo, tembloroso, y supo que los cañones de la proa, justo a su espalda, habían disparado. Al momento sonaron otros dos, y dos más; pudo acordarse de los consejos de su compañero de boga, y se apoyó con toda su alma en la bancada de atrás; apenas se había afirmado cuando se oyeron fuertes chasquidos de remos rotos y con enorme estruendo la galera paró casi de inmediato: la galera había clavado su espolón, que no había sido cortado del todo. De arriba llegó un enorme griterío; los infantes descargaron por última vez sus armas y pasaban a través del espolón a la galera turca que habían embestido. Aún no se había recuperado del aturdimiento de la brutal embestida, cuando, como en un sueño, un estruendo a popa, chasquidos de madera, gritos de dolor, y una masa oscura irrumpió bajo la bancada y alcanzó el casco, haciendo estremecerse a la galera, y aplastando a ocho remeros, en un amasijo de carne, sangre, astillas y agua de mar, retirándose en un momento. Nada más dar atrás la galera turca que los había embestido, un griterío de angustia se extendió por la galera. Vio a los galeotes tirar inútilmente de sus cadenas, implorando ayuda, desollarse las manos, morder los grilletes, y comprendió que se iban a pique. Uno de los sotacómitres, que aún no había huido al haberse roto una pierna en la primera embestida, fue molido a golpes, patadas y mordiscos por aquella turba desesperada. La galera empezó a escorar rápidamente, y cuando una enorme masa de agua oscura inundó las bancadas, comprendió con tristeza que iba a morir, encadenado a aquella maldita galera. Cerró los ojos rezando, en medio de aquella espantosa algarabía, y pronto se sumergió en el silencio. El 7 de octubre de 1572 se enfrentaron la flota turca y la cristiana en el golfo de Lepanto. Murieron 8000 cristianos (venecianos, italianos, españoles, alemanes….) y 25000 turcos. 12000 cristianos esclavos de galeras turcas fueron liberados . Autor: Título: 7 de octubre. ©