manuel hernandez vazquez

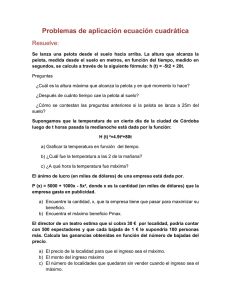

Anuncio