Barreras de Género en el Desarrolllo Profesional de la Mujer Universitaria

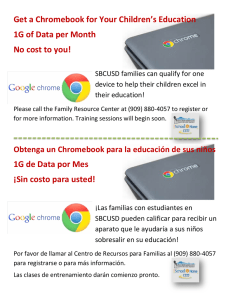

Anuncio