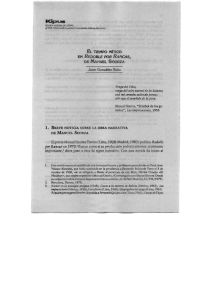

El poder bajo la lente del humor en Redoble por rancas, de Manuel

Anuncio