cuentos para olvidar

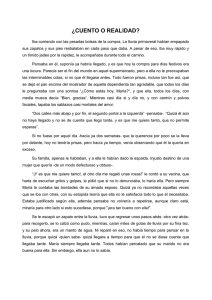

Anuncio