14321 Rev Hist Industrial 50_CS5.indd

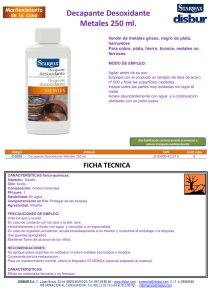

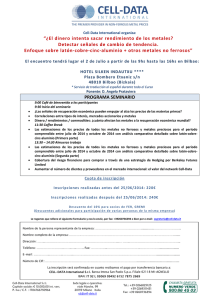

Anuncio