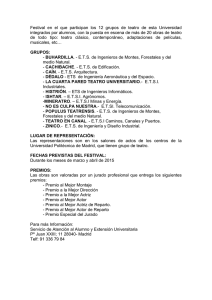

teatro colombiano - Ministerio de Cultura

Anuncio