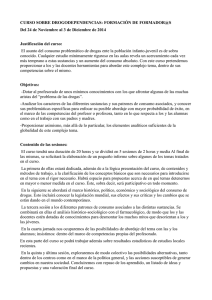

Recursos para el abordaje participativo del trabajo infantil desde

Anuncio