Programa - Fundación Juan March

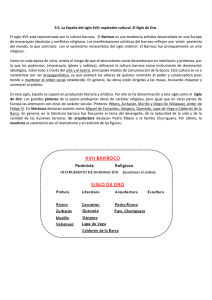

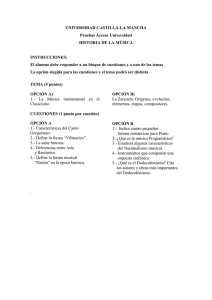

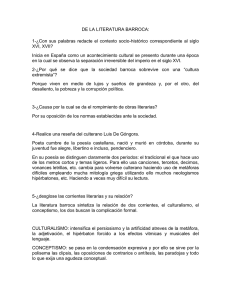

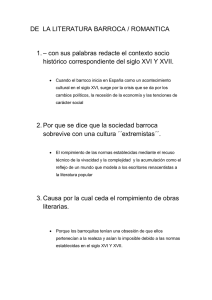

Anuncio