Libro Descargar archivo - SeDiCI - Universidad Nacional de La Plata

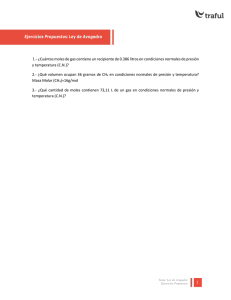

Anuncio