el mensajero del rey

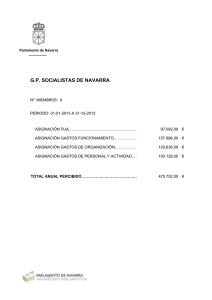

Anuncio