Descargar este fichero PDF

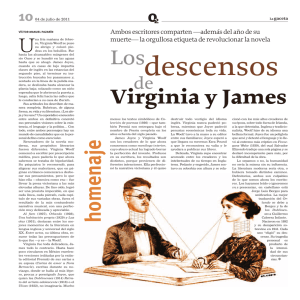

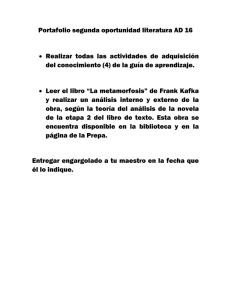

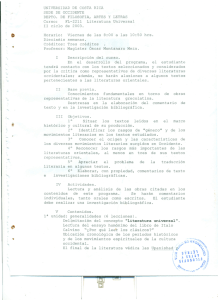

Anuncio