Vetones y Vettonia: Etnicidad versus ordenatio romana

Anuncio

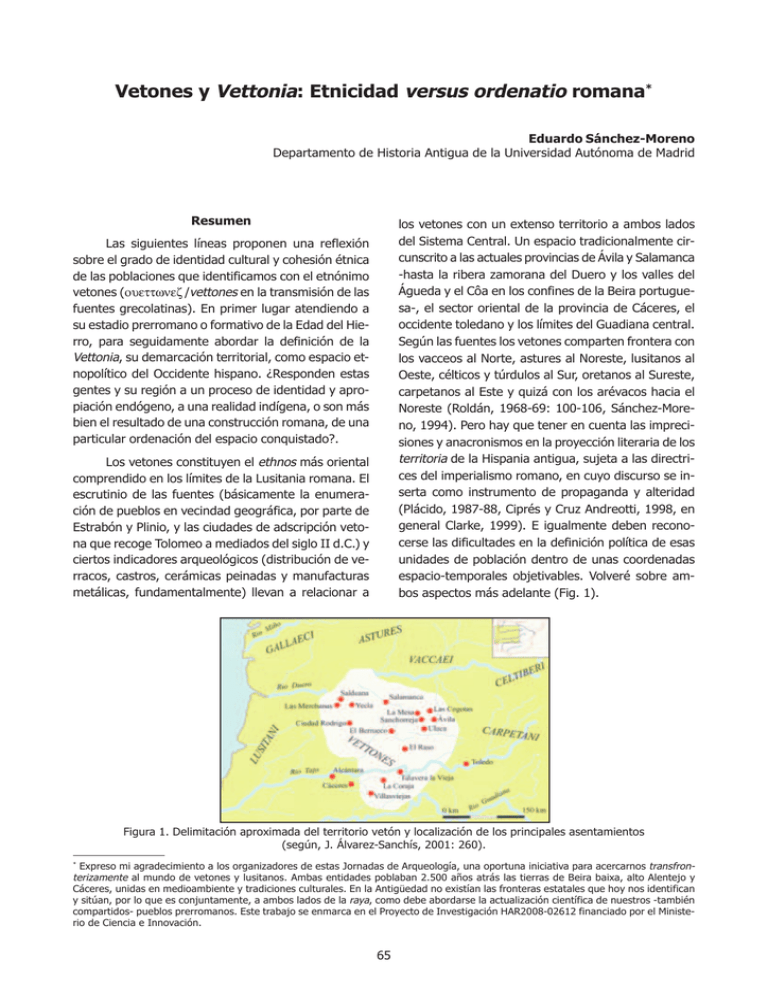

Vetones y Vettonia: Etnicidad versus ordenatio romana* Eduardo Sánchez-Moreno Departamento de Historia Antigua de la Universidad Autónoma de Madrid Resumen los vetones con un extenso territorio a ambos lados del Sistema Central. Un espacio tradicionalmente circunscrito a las actuales provincias de Ávila y Salamanca -hasta la ribera zamorana del Duero y los valles del Águeda y el Côa en los confines de la Beira portuguesa-, el sector oriental de la provincia de Cáceres, el occidente toledano y los límites del Guadiana central. Según las fuentes los vetones comparten frontera con los vacceos al Norte, astures al Noreste, lusitanos al Oeste, célticos y túrdulos al Sur, oretanos al Sureste, carpetanos al Este y quizá con los arévacos hacia el Noreste (Roldán, 1968-69: 100-106, Sánchez-Moreno, 1994). Pero hay que tener en cuenta las imprecisiones y anacronismos en la proyección literaria de los territoria de la Hispania antigua, sujeta a las directrices del imperialismo romano, en cuyo discurso se inserta como instrumento de propaganda y alteridad (Plácido, 1987-88, Ciprés y Cruz Andreotti, 1998, en general Clarke, 1999). E igualmente deben reconocerse las dificultades en la definición política de esas unidades de población dentro de unas coordenadas espacio-temporales objetivables. Volveré sobre ambos aspectos más adelante (Fig. 1). Las siguientes líneas proponen una reflexión sobre el grado de identidad cultural y cohesión étnica de las poblaciones que identificamos con el etnónimo vetones (ουεττωνεζ /vettones en la transmisión de las fuentes grecolatinas). En primer lugar atendiendo a su estadio prerromano o formativo de la Edad del Hierro, para seguidamente abordar la definición de la Vettonia, su demarcación territorial, como espacio etnopolítico del Occidente hispano. ¿Responden estas gentes y su región a un proceso de identidad y apropiación endógeno, a una realidad indígena, o son más bien el resultado de una construcción romana, de una particular ordenación del espacio conquistado?. Los vetones constituyen el ethnos más oriental comprendido en los límites de la Lusitania romana. El escrutinio de las fuentes (básicamente la enumeración de pueblos en vecindad geográfica, por parte de Estrabón y Plinio, y las ciudades de adscripción vetona que recoge Tolomeo a mediados del siglo II d.C.) y ciertos indicadores arqueológicos (distribución de verracos, castros, cerámicas peinadas y manufacturas metálicas, fundamentalmente) llevan a relacionar a Figura 1. Delimitación aproximada del territorio vetón y localización de los principales asentamientos (según, J. Álvarez-Sanchís, 2001: 260). * Expreso mi agradecimiento a los organizadores de estas Jornadas de Arqueología, una oportuna iniciativa para acercarnos transfronterizamente al mundo de vetones y lusitanos. Ambas entidades poblaban 2.500 años atrás las tierras de Beira baixa, alto Alentejo y Cáceres, unidas en medioambiente y tradiciones culturales. En la Antigüedad no existían las fronteras estatales que hoy nos identifican y sitúan, por lo que es conjuntamente, a ambos lados de la raya, como debe abordarse la actualización científica de nuestros -también compartidos- pueblos prerromanos. Este trabajo se enmarca en el Proyecto de Investigación HAR2008-02612 financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. 65 Eduardo Sánchez-Moreno En lo que a la etnogénesis de estas poblaciones se refiere, su punto de arranque suele establecerse, no sin dudas, en la cultura de Cogotas I del Bronce Medio-Final, a partir de ciertos indicios de continuidad poblacional y la filiación de elementos de cultura material, en particular de algunos repertorios cerámicos (Álvarez-Sanchís, 1999: 37-61). En cualquier caso su proceso formativo se afianza más claramente en el Hierro Antiguo con un poblamiento castreño paralelo al horizonte Soto de Medinilla del Duero central (Delibes et al., 1995: 59-88, Fernández-Posse, 1998: 46-55, 141-155), que, aun sujeto a matices, podemos definir como estadio protovetón (Álvarez-Sanchís, 2003a, Sánchez-Moreno, 2000a: 199-204). En estos “siglos oscuros” -VIII-V a.C.- se configura un sustrato cultural que al menos lingüísticamente cabe considerar indoeuropeo según constata el posterior registro onomástico de la región (García Alonso, 2001). Pero el Hierro Antiguo es momento en el que se reciben también importantes influencias orientalizantes a través del viejo camino de la Plata y los vados del Tajo (Martín Bravo, 1998), hasta el punto de constituir -lo que será luego la Vetonia- un hinterland septentrional de Tarteso (Sánchez-Moreno, 2000a: 193-199, Rodríguez Díaz y Enríquez, 2001: 137-189). A este respecto y en el contexto de las relaciones comerciales con los activos centros del Sur, conviene subrayar el papel suministrador de recursos naturales (metales, ganado, cosechas) y humanos de las regiones comprendidas entre el Guadiana y el Duero, y la aculturación resultante de lo mismo. Este sustrato orientalizante y otras estrategias culturales explican el sabor “iberizante” de algunas manifestaciones de la arqueología vetona: recipientes de bronce, producciones orfebres, cerámicas pintadas, grafitos en escritura meridional, etc. (Barril y Galán, 2007). A partir del siglo V a.C., con el desarrollo de las periferias tras el ocaso tartésico y la reorientación interregional que la continua, arraiga en el interfluvio Tajo-Duero un patrón de asentamiento cuyo hábitat más expresivo son los núcleos fortificados o castros (en general, Almagro Gorbea, 1994, 1995, Martín Bravo, 1999: 131-218, cfr. Berrocal y Moret, 2007). Éstos se emplazan en laderas, piedemontes y riberos, sobre posiciones preeminentes y con buenas condiciones para el control de territorios y caminos. Algunos son de nueva planta y otros, preexistentes desde el Bronce Final, se potencian con la llegada de nuevos grupos en procesos de concentración y presión territorial. Alrededor de los castros se disponen en ocasiones asentamientos menores y dispersos (aldeas, caseríos) que señalan una jerarquización del poblamiento en respuesta a factores estratégico-defensivos y con vistas al aprovechamiento económico del medio. Y como es bien sabido, a finales de la Edad del Hierro, coincidiendo con el avance de púnicos y romanos por el interior peninsular, algunos castros se convierten en lugares centrales u oppida, esto es, en núcleos urbanos mayores dotados de sólidas defensas y con poblaciones que superarían el millar de personas. Los oppida abulenses de Ulaca (Solosancho), Mesa de Miranda (Chamartín de la Sierra) o El Raso (Candelada), con superficies comprendidas entre 20-60 ha., representan los mejores ejemplos (Álvarez-Sanchís, 1999: 111-168, González-Tablas, 2001) (Fig.2-3). Figura 2. Cuadro-secuencia de la etnogénesis del territorio vetón (según, J. Álvarez-Sanchís, 1999: 331, fig. 145). 66 Vetones y Vettonia: Etnicidad versus ordenatio romana Figura 3. Muralla y entrada meridional del oppidum vetón de El Raso (Candeleda, Ávila) (Fotografía, E. Sánchez-Moreno). mentos plenos de la Edad del Hierro una parte importante de la información sobre la estructura social procede de las necrópolis de cremación (Ruiz Zapatero, 2007); de entre ellas las más célebres y mejor estudiadas son las abulenses de Las Cogotas (Cardeñosa), La Osera (Chamartín de la Sierra) y El Raso (Candelada), clásicas de la arqueología vetona (Álvarez-Sanchís, 1999: 169-172, 295-308, SánchezMoreno, 2000a: 87-106, Baquedano, 2007). Organizadas en sectores funerarios que obedecen a agrupamientos familiares amplios, en ellas el acceso al espacio funerario es selectivo; con otras palabras: no está enterrada toda la población, sólo los individuos de derecho y por ello privilegiados. La formación de estos cementerios en paralelo al afianzamiento de los poblados a los que se vinculan como espacio de sus muertos, y su uso temporal (desde fines del siglo V hasta fines del II a.C. grosso modo) señalan una adscripción al territorio, una definitiva sedentarización y por ende un nexo de identidad espacial y colectiva en estas poblaciones. Las elites tienen su refrendo en las tumbas de mayor riqueza, que incluyen panoplias militares, instrumental equi- Las gentes vetonas conforman una sociedad que desde una clasificación cultural podemos definir como “guerrera y pastoril”, lo que en realidad no es una singularidad sino un lenguaje común de la Protohistoria (Ciprés, 1993: 135-159, Gracia, 2003: 4394). Pero, ciertamente, la riqueza ganadera y el cariz guerrero son rasgos definitorios de la identidad vetona, en especial de sus elites rectoras, pues la posesión de rebaños es fuente de poder y la ostentación de armas y sus implicaciones un indicador de estatus (Sánchez-Moreno, e.p.). Estas comunidades se organizan en territorios políticos de distinto tamaño articulados por un castro u oppidum, capital y sede de las instituciones civiles y religiosas. Como ponen de manifiesto las necrópolis de cremación para los siglos IV-II a.C., a la cabeza de las comunidades vetonas (compuestas por grupos familiares de distinto rango) se sitúan aristocracias guerreras que basan su poder en el control de los recursos económicos -sustancialmente ganaderos, como indican los célebres verracos-, en las relaciones establecidas con otras regiones y en estrategias de dominio ideológico y coercitivo sobre su grupo. En efecto, en mo67 Eduardo Sánchez-Moreno no y bienes de prestigio, y se señalan con estelas, empedrados y pequeños túmulos. Asimismo su porte guerrero es advertido por las fuentes literarias al significar el auxilio que los jefes vetones prestan a pueblos vecinos amenazados por el avance primero de cartagineses y luego de romanos, constituyendo una suerte de confederaciones militares (Liv. 35.7.8 y 22.8) o participando del lado de Viriato en las guerras lusitanas a mediados del siglo II a.C. (App., Iber. 56) (vide infra) (Fig. 4). tenga constatación directa con una cultura arqueológica, como pensara V. Gordon Childe con su exitosa propuesta de los círculos culturales. Al contrario, la etnicidad es una construcción subjetiva que responde a determinadas percepciones, coyunturas y manipulaciones (Banks, 1996, Jenkins, 1997, Jones, 1997, Lucy, 2005). Y que además se puede verificar de distinta forma, por ejemplo internamente (por parte del grupo protagonista) o desde fuera (por parte de otro, foráneamente); de manera consciente (movido por alguna motivación) o inconscientemente (sin intencionalidad manifiesta); en el propio tiempo de los protagonistas o a posteriori, etc.. Supone, por tanto, un interesantísimo objeto de estudio en tanto fenómeno histórico (revisión del pasado) pero también historiográfico (revisión de las maneras en que se ha leído el pasado desde distintos presentes) (Graves-Brown et al., 1996, Hutchinson y Smith, 1996, Smith, 2004). Podemos definir la etnicidad como la identificación propia o externa de un grupo amplio de población sobre presunciones básicas como son, entre otras, un origen y descendencia común -ciertos o inventados-, un territorio familiar, una afinidad lingüística y una diferenciación cultural percibida o trazada por oposición a otros con los que se coexiste o pretende diferenciarse (Shennan, 1989: 14, Jones, 1997: XIII). Por tanto la etnicidad y sus formas de expresión son resultado de una interacción: una entidad existe sólo en contraste con otra hasta el punto de venir frecuentemente definida desde fuera, de ser la percepción de un “yo” frente a un “otro”. La conciencia de un grupo por marcar su identidad (y diferencia) frente a otros es algo que opera activamente en momentos de contacto cultural y stress sociopolítico, manifiestamente en la Edad del Hierro y durante la conquista romana (Jones, 1997: 129-135, Woolf, 1997, Cunliffe, 1998, Wells, 1998, 2001). Los miembros de una comunidad -en mi opinión, más concretamente, los grupos de poder- hacen expresión de su identidad de forma voluntaria o predeterminada a través de medios y comportamientos, lo que J. Hall siguiendo al antropólogo Horowitz denomina indicios y criterios (Hall, 1997: 20-26). Algunos de ellos serían ritos y creencias, formas de ocupación del espacio, tradiciones y leyes, usos onomásticos, atuendo personal, estilos decorativos, instituciones y emblemas, himnos y epopeyas…, que pueden preservarse o no en los registros informativos. Figura 4. Modelo gráfico de la sociedad vetona a finales de la Edad del Hierro (según, G. Ruiz Zapatero, 2007: 71, fig. 3). Los vetones antes de Roma: elementos de identidad en la Meseta occidental durante la Edad del Hierro. Es hora de preguntarnos por el grado de identidad de estas gentes. Por los rasgos que, en su caso, permitan deducir un auto-reconocimiento o “conciencia étnica”: la que lleva a los observadores griegos y romanos desplazados a la Península a singularizar y/ o diferenciar a los vettones de los restantes populi hispanos. Permítaseme en este punto un par de reflexiones sobre la etnicidad en el debate de las identidades de la Hispania prerromana, un tema de notable actualidad (Cruz Andreotti y Mora, 2004). Los conceptos “etnia” o “pueblo” no son categorías absolutas como hacen pensar las fuentes al alumbrar a las gentes paleohispanas como realidades fijas o atemporales (Gómez Fraile, 2001: 72), sino procesos dinámicos y situacionales en constante construcción. La antropología y la sociología demuestran hoy que la etnicidad es un complejo agente en movimiento que nada tiene que ver con un decálogo biológico ni mucho menos racial (por ello invariable o inmóvil), como se asumía en el siglo XIX. Ni siquiera algo que 68 Vetones y Vettonia: Etnicidad versus ordenatio romana La cultura material y las formas de ocupación y demarcación del espacio verificables arqueológicamente, connotan una identidad en función de la relación cambiante que un individuo o grupo establece con los objetos que utiliza y con los ámbitos que ocupa, dotándolos de determinados sentidos que sólo el análisis del contexto en el que se insertan permite restituir. El punto de partida es considerar la cultura material como lenguaje de comunicación no verbal. O dicho de otra manera, el objeto (y determinados lugares) como expresiones de una interacción social. Por eso mismo los grupos humanos comunican su identidad a través de símbolos materiales a los que se otorga un sentido emblemático (Hall, 1997: 133-134, 1998: 267). En algunos casos, cuando se trata de protagonistas colectivos más o menos cohesionados, ciertos repertorios materiales pueden entenderse como una suerte de marcadores colectivos que rastrearían acaso una categoría étnica o identidad supralocal compartida. Lo que vendría dado no tanto en el objeto en sí como en el uso que se le da en el curso de una interacción social: la cerámica en la relación con el más allá al depositarse como ofrenda funeraria; las armas en las relaciones entre individuos como símbolos de autoridad; el verraco en la relación con el paisaje como hito protector y territorial…, entre otros ejemplos. O de interacciones sobre el espacio, como las que tienen lugar en santuarios fronterizos y de convergencia del ámbito vetón, como he propuesto para el lugar de Postoloboso en Candelada (Ávila) o la Sierra de San Vicente en las proximidades de Talavera de la Reina (Toledo) (Sánchez-Moreno, 2007: 132-143), o en la propia práctica trashumante a cuyo amparo se establecen nexos de hospitalidad, regulaciones e intercambios entre grupos interregionales que implican de una u otra forma procesos de identidad (Sánchez-Moreno, 2001a, Renfrew 2002). Se trata, por tanto, de acceder a los comportamientos de grupo a través del particular manejo que se haga de la cultura material y de la asignación de espacios históricos; mecanismos que, en un análisis contextual conjunto pueden llegar a maniobrar estrategias de identidad. 1) Estilos cerámicos. Las producciones cerámicas con decoración incisa “a peine” son altamente representativas del territorio vetón (Hernández, 1981, Álvarez-Sanchís, 1999: 198-202, Sánchez-Moreno, 2000a: 110-113), aunque no exclusivas pues desde el siglo VI a.C. se documentan en el valle central del Duero y regiones próximas: los posteriores territorios vacceo, astur, arévaco y carpetano, además del vetón (García-Soto y de la Rosa, 1990, Delibes et al., 1995: 112-113, Sanz, 1999). Trabajos recientes como los de J. Álvarez-Sanchís y G. Ruiz Zapatero para el ámbito vetón (Ruiz Zapatero y Álvarez-Sanchís, 2002: 265-270, Álvarez-Sanchís, 2003b: 95-97), o los de C. Sanz Mínguez para el vacceo (Sanz, 1998: 245-272), sugieren una diferenciación de estilos o variantes decorativas relacionables con grupos etno-regionales a partir del siglo IV a.C., momento de expansión de estas cerámicas. Así, los motivos exclusivamente incisos (particularmente con la representación de cesterías formadas por bandas de rombos) son predominantes en los yacimientos vetones, mientras que los de carácter mixto combinando incisión e impresión (con temas más sencillos en espiguilla y línea de puntos) tienen mayor representación en los ámbitos vacceo y arévaco. A escala intrarregional podrían observarse patrones locales con la preferencia de unos motivos (y variantes de peine) frente a otros: así, dentro del espacio vetón las cesterías son las predominantes en Las Cogotas, los almendrados en El Raso y los sogueados en La Osera (Ruiz Zapatero y ÁlvarezSanchís, 2002: 268-269). Se trataría en definitiva de diferencias estilísticas tanto a nivel comarcal como de asentamiento, que transferirían señas de identidad formal o externa por parte de individuos y grupos; esto es, “marcadores móviles” expresados en las relaciones individuales, familiares e interregionales -en las que operan las cerámicas- a través de la visualización de ornamentos y su simbología, teniendo en cuenta además que las decoraciones cerámicas podrían inspirarse en tejidos y otros elementos de la indumentaria personal (Fig. 5-7). En este sentido y para el caso de los vetones pre-romanos podemos señalar algunos elementos o “marcadores” materiales que singularizarían a distinto nivel patrones de identidad en la Edad del Hierro. Me centraré en tres casos. 69 Eduardo Sánchez-Moreno Figura 6. Vaso con decoración “a peine” y motivos impresos procedente del castro de Las Cogotas (Cardeñosa, Ávila) (Fotografía, Museo Arqueológico Nacional). Figura 5. Variantes en los estilos decorativos de las cerámicas “a peine” y distribución según asentamientos vetones de la provincia de Ávila (según, J. Álvarez-Sanchís, 1999: 305, fig. 135). Figura 7. Urna con decoración “a peine” y rosetas estampadas procedente de la necrópolis de La Osera (Chamartín de la Sierra, Ávila): zona VI, sepultura 220 (Fotografía, Museo Arqueológico Nacional). 2) Manufacturas metálicas: Recipientes de bronce. Junto a los estilos decorativos, el predominio de determinadas manufacturas de elaboración a veces costosa y empleadas en contextos específicos, también anunciaría patrones de identidad en sus usuarios. Un ejemplo en este sentido es el de los recipientes de bronce, muy representativos de las necrópolis vetonas de Sanchorreja, La Osera y Pajares. En las tres abundan calderos y los objetos que solemos llamar “braserillos”, que también se han definido como pátenas, aguamaniles o calderillos con asas (Cuadrado, 1966, González-Tablas et al., 1991-92, Caldentey et al., 1996, Ruiz de Arbulo, 1996, Celestino, 1999: 78-79, 102-104). Estos recipientes se integran en los ajuares con una función ritual relacionada con la libación funeraria o, más pragmáticamente, con la realización de banquetes y prácticas hospitalarias de reafirmación social. Así, es posible que se emplearan para servir comidas más o menos elaboradas, para el lavado de manos en la recepción del huésped o como dones diplomáticos o “símbolos de acercamiento” según he propuesto en otro lugar (Sánchez-Moreno, 1998: 434, 703-706). La asociación de los “braserillos” a asadores, parrillas y otros instrumentos relacionados con el fuego (manifiestamente en las necrópolis de Las Cogotas y La Osera; Kurtz, 1982) apoyaría una función comensal o de banquete. Al aparecer en tumbas ricas que incluyen panoplias guerreras, se trataría de objetos de rango o bienes de prestigio (los “braserillos” más antiguos son importados y de filiación orientalizante; Jiménez Ávila, 2002: 103-138) propios de las elites. Marcarían, así pues, una identidad funcional verificada en las ceremonias exclusivas de los grupos privilegiados, sean banquetes u otras, en las que se emplearon tales vajillas antes de su amortización funeraria. Y ello parece tener especial arraigo en las aristocracias vetonas de los siglos V-IV a.C., que 70 Vetones y Vettonia: Etnicidad versus ordenatio romana fundamentan parte de su poder en las relaciones e intercambios mantenidos con el mundo ibérico (Sánchez-Moreno, 1998: 525-533, Barril y Galán, 2007), contexto en el cual cabe entender la recepción de recipientes de bronce de origen meridional. 3) Verracos. Una de las creaciones más representativa de los vetones, los populares verracos, condensan magníficamente el peso de la ganadería en sus creencias y formas de vida. Las toscas esculturas de toros y suidos deben entenderse como hitos protectores de territorios, poblaciones y cabañas domésticas (Álvarez-Sanchís, 1994, 1999: 215-294, 2007, SánchezMoreno, 2000a: 138-146), si bien con un simbolismo polivalente que impide interpretar unívocamente los más de cuatrocientos ejemplares conocidos entre el siglo IV a.C. y tiempos altoimperiales. Al igual que su morfología (tipo) y conceptualización (significado), la función de los zoomorfos se reelabora con el tiempo. Los ejemplares más antiguos sugieren, parece, un sentido territorial y apotropaico como marcadores de pastos, poblados y caminos sobre el paisaje cultural de la Edad del Hierro (Álvarez-Sanchís, 1998, 2007). Sin menoscabo de otras lecturas, los zoomorfos son un icono de identidad espacial o etnicidad (Ruiz Zapatero y Álvarez-Sanchís, 2002: 263-265): la que opera sobre comunidades extendidas sobre un territorio. Pero además los verracos representan una de las mejores expresiones del poder de las elites vetonas dueñas de pastos y rebaños, convirtiéndose en emblemas de los señores del ganado y la guerra (Ruiz-Gálvez, 2001: 216, Álvarez Sanchís, 2003b: 49-55, Sánchez-Moreno, 2006: 61-64). Acorde con lo idea que vengo defendiendo (la progresión de la identidad colectiva a partir del papel motriz de los jefes; Sánchez-Moreno, e.p.), los verracos traducirían inicialmente el poder individual de los jerarcas familiares (los propietarios de pastos y rebaños) para acabar convirtiéndose en un emblema de grupo (la comunidad o habitantes del castro que se identifica bajo este atributo zoomorfo, que es al tiempo sostén económico y expresión del poder de las elites). Esto último, el constituir una suerte de imagen heráldica protectora de la comunidad, de la propia ciudad y sus gentes, cabe aplicarse al verraco descubierto en la primavera de 1999 en el nivel inferior de la Puerta de San Vicente, en la muralla de Ávila (Gutiérrez Robledo, 1999, Martínez Lillo y Murillo, 2003). Un hallazgo excepcional al tratarse de un verraco tallado in situ, esculpido directamente en la roca natural e integrado en el primigenio recinto de la ciudad, marcando la entrada de una puerta o vano. Sin que pueda confirmarse todavía si Ávila es una fundación ex novo del siglo I a.C., con gentes desplazadas de los castros de alrededor, o un asentamiento indígena preexistente (Centeno y Quintana, 2003) (Fig. 9-11). Un caso significado es el de la necrópolis de Pajares (Villanueva de la Vera, Cáceres) (Celestino, 1999). En ella se reconoce un particular tipo de urna de bronce batido, con chapas roblonadas muy finas y de forma troncocónica, el llamado “tipo Pajares” (Celestino, 1999: 72-78, 101-102). Sólo en el sector II de esta necrópolis se han encontrado hasta 10 ejemplares en tumbas por lo demás sencillas y con ajuares modestos. Se desprende de lo mismo un particular uso funerario de alcance familiar o gentilicio para los siglos V-IV a.C., momento en que se datan los enterramientos de este sector (Celestino, 1999: 85-91). Y por tanto una identidad funeraria, también funcional, expresada en la predilección por un contenedor cinerario que hacen dichos grupos familiares. Ello respondería a unas motivaciones concretas difíciles de desentrañar, cuando no irrecuperables, que en cualquier caso devendrían y transmitirían una conciencia compartida (Fig. 8). Figura 8. Conjunto de urnas de bronce procedentes de la necrópolis II de Pajares (Villanueva de la Vera, Cáceres) (Fotografía, S. Celestino Pérez). 71 Eduardo Sánchez-Moreno Figura 9. Verraco del castro de Las Cogotas (Cardeñosa, Ávila), en la actualidad en una plaza de Ávila (Fotografía, E. Sánchez-Moreno). Figura 10. Detalle de los Toros de Guisando (Ávila) (Fotografía, E. Sánchez-Moreno). Figura 11. Verraco hallado in situ en la Puerta de San Vicente de la muralla de Ávila (Fotografía, S. Martínez Lillo y J.I. Murillo). 72 Vetones y Vettonia: Etnicidad versus ordenatio romana En definitiva, de la observación de estos elementos cabe concluir que la relación entre repertorios materiales, sus usos funcionales y simbólicos y la construcción de identidades colectivas, es una interesante vía en la que hay que seguir profundizando. reorganizar los espacios provinciales y asentar las bases ideológicas de la romanización en Occidente (MacMullen, 2000, Holland, 2004, Everitt, 2008). Por lo que, aun tratándose de un epíteto no constatado en los documentos antiguos, podemos considerar a Augusto como verdadero pater Hispaniarum (GómezPantoja, 2008). Y es precisamente en este horizonte de la pax augusta en el que hay que leer los datos de Estrabón (Salinas, 1998, Clarke, 1999: 281-328), nuestra principal fuente para el conocimiento de las etnias hispanas (Cruz Andreotti, 1999, García Quintela, 2007a, 2007b). La Vettonia como espacio etno-político: ¿una construcción romana?. El nombre de ουεττωνεζ (en griego), vettones (en latín), es transmitido por primera vez en las fuentes a finales del siglo III a.C., con el alumbramiento de los pueblos de la Meseta a raíz de la expedición de Aníbal a tierras del Duero en el 220 a.C. (Sánchez-Moreno, 2000b, 2008). Tras la Segunda Guerra Púnica, de la mano del largo proceso de anexión y explotación de las tierras hispanas por parte de la República romana (Roldán y Wulff, 2001), se extenderá el empleo de éste y otros etnónimos del Occidente hispano al tiempo que los conquistadores van teniendo constancia de las diversas unidades de población indígena. Las primeras incursiones romanas en el territorio de los vetones se producen a inicios del siglo II a.C. con las expediciones de los gobernadores Fulvio Nobilior hasta el Tajo (193-192 a.C.) y Postumio Albino hasta el Duero (180-179 a.C.). Pero no es hasta el final de las guerras lusitanas cuando, con las campañas de Servilio Cepión (139 a.C.) y sobre todo Junio Bruto (138 a.C.), el primero en arribar al país galaico, las tierras ocupadas por los vetones se integran en los límites de la Hispania Ulterior (Sayas, 1993: 216-220, de Francisco, 1996: 70-75, Roldán, 1997: 212). Un dominio romano más teórico que real pues la pacificación plena del territorio no se logra, superada la inestabilidad del episodio sertoriano (8272 a.C.), hasta el gobierno de César. Primero como quaestor (69 a.C.) y más tarde como pretor de la Ulterior (61-60 a.C.), el brillante general y hábil político que es César desarrolla en Lusitania una labor que combina el sometimiento de últimas poblaciones levantiscas -obligadas a establecerse en el llanocon la promoción jurídica y la potenciación urbana. Ahora bien, la visión que las fuentes clásicas dan de los pueblos hispanos responde a la observación externa, a la lectura sesgada, que los autores grecorromanos proyectan desde el prisma del choque cultural. Y en una situación además determinante como es la conquista romana de la Península Ibérica, con el progresivo avance de las legiones. Roma traerá consigo no sólo la reestructuración de la territorialidad indígena, sino la reelaboración por parte de los conquistadores de una imagen estereotipada de los conquistados. Los otros, los bárbaros. Bastará como ejemplo un gráfico pasaje estraboniano a propósito de los vetones, que dicho sea de paso parece estar tomado de las viñetas de Astérix, lo que avala por igual la genialidad de R. Gosciny y A. Uderzo y su buen conocimiento de las fuentes históricas (van Royen y van der Vegt, 1999): “Y que los vetones, cuando al entrar por primera vez en un campamento romano, al ver a algunos de los oficiales yendo y viniendo por las calles paseándose, creyeron que era locura y los condujeron a las tiendas, como si tuvieran que o permanecer tranquilamente sentados o combatir” (Strab., 3.4.16). “¡Están locos estos romanos!” hubiera sido la respuesta de Obélix (Feuerhahn, 1996). Entre la anécdota costumbrista y la caracterización estereotipada del bárbaro (Sánchez-Moreno, 2000a: 38-39), la estampa de estos vetones que no saben sino dormir o guerrear es el resultado de la simplificación de conductas contrapuestas a los parámetros clásicos; sin embargo un ejercicio de decodificación nos permitiría recuperar algo del contexto originario en el que se crea y luego distorsiona esa imagen: el contexto de las jefaturas guerreras de la Edad del Hierro y, dentro del mismo, hábitos como el banquete aristocrático, la guerra o los retos personales como formas de afirmación social (Fig. 12-13). Por su parte, el corónimo Vettonia, como territorio de adscripción de los vettones, es posterior y hasta cierto punto artificial, consignándose probablemente en los últimos años del siglo I a.C. en el contexto de la reorganización administrativa llevada a cabo por Augusto. Es bien sabido que éste último, princeps triunfante sobre cántabros y astures (29-19 a.C.), concluida en Hispania una conquista que se había prolongado por dos siglos, es el encargado de 73 Eduardo Sánchez-Moreno Figura 12. Imagen de Iberia y sus pueblos a partir de los datos de Estrabón (finales del siglo I a.C.) (según, P. Ciprés, 1993: fig. 2, basado en F. Lasserre, 1966). Figura 13. Mapa del poblamiento prerromano (territorios étnicos y lingüisticos) hacia el 200 a.C. (según L. Fraga da Silva, Associação Campo Arqueológico de Tavira, Portugal: http://www.arkeotavira.com/Mapas/Iberia/Populi.pdf). Así pues, historiográficamente hablando, accedemos al paisaje étnico de Hispania a través de los ojos de Roma. ¿La idea que los vetones tuvieron de sí mismos -si tuvieron conciencia de identidad como grupo- coincide con la que transmiten los historiadores antiguos? Muy probablemente no. El cuadro que los clásicos brindan de las agrestes gentes hispanas es subjetivo (la visión del otro), selectivo (no están todos los pueblos que son, o al menos no con igual consideración) y predominantemente tar- dío. La mayor parte de las noticias son del tiempo de la conquista, cuando escribe Polibio (mediados del siglo II a.C.), y algo más tarde Estrabón y Diodoro de Sicilia (fines del siglo I a.C.) (Salinas, 1999); mientras que las relaciones geográficas de Plinio y Tolomeo corresponde ya a la organización administrativa altoimperial, por lo que conllevan una transformación del marco indígena (Guerra, 1995, Gómez Fraile, 1997, García Alonso, 2002). Desconocemos además los criterios últimos que emplearon los 74 Vetones y Vettonia: Etnicidad versus ordenatio romana autores antiguos para enumerar pueblos y tierras, y, como veremos seguidamente, tampoco sabemos mucho sobre la génesis y transmisión de los etnónimos. Todo ello hace que un sector de la investigación actual considere que el mapa étnico que trazan las fuentes responda más a una constructio romana que a la realidad indígena (Gómez Fraile, 2001: 79-80, Plácido, 2004: 16). En este sentido, no se trataría de marcos étnicos sino de espacios caracterizados por ciertos rasgos geográficos o etnográficos (“las gentes que habitan junto a tal río”, “en torno al pueblo o lugar de tal nombre”), advertidos desde fuera, que Roma eleva ad hoc a la categoría de territorios históricos. Sin embargo, con matices pertinentes y asumiendo incluso que las etnias en su sentido nominal surjan del choque con Roma, parece lógico pensar que estamos ante procesos avanzados de configuración étnica y definición político-territorial susceptibles de reconocerse en una serie de indicadores a lo largo de la Edad del Hierro, en la línea de los analizados para el caso de los vetones. Siendo precisamente con la acción de Roma en Iberia cuando estas entidades se convierten en “sujetos históricos” al consignarse en la historiografía clásica. Hablamos entonces de vetones, lusitanos o vacceos como si de imágenes fijas se tratara… El mismo retrato estereotipado e infinito que los cómics de Astérix dibujan del galo, el germano, el griego o el egipcio como arquetipos etnográficos. algunas derivaciones toponomásticas (nombres de ríos, montañas u otros parajes naturales de referencia). En no pocos casos los calificativos étnicos aludirían a las elites dirigentes, que son quienes en un primer momento lideran y maniobran los procesos de identidad colectiva. Así, presentándose como valedores de la comunidad, los jefes guerreros cohesionan, definiéndola desde su propia caracterización ideológica, la etnicidad de las gentes sobre las que se imponen, inspirando con frecuencia su propio nombre colectivo. A fin de cuentas el poder es identidad y la identidad cubre el poder. Para los vetones se han propuesto etimologías en este sentido, hipotéticas pero ilustrativas. Así por ejemplo, A.M. Canto plantea una relación con el griego étos y el latín vetus, por lo que los vetones serían algo así como “los viejos, los antiguos” (Canto, 1995: 155). Por su parte M. Salinas, a partir de los trabajos de M.L. Albertos (1966: 244), entiende el radical vect- con el significado de “lucha, hostilidad, guerra” en varias lenguas celtas, para proponer que los vetones serían “los luchadores, los hombres de la guerra” (Salinas, 2001: 38-39, cfr. Tovar, 1976: 202). En similar línea, J.L. García Alonso defiende una etimología céltica para vettones a partir de la raíz confluyente vect-/vict-, sugiriendo el contenido semántico de “los guerreros”, “los saqueadores” o incluso “los viajeros” (García Alonso, 2006: 93) (Fig. 14). Volviendo al etnónimo vettones, poco sabemos de su etimología y origen. Parece derivar de un término paleohispánico indoeuropeo, acaso precelta o lusitano como sugiere J. Untermann (1992: 29-32, cfr. García Alonso, 2006: 91-93), reelaborado en su transcripción greco-latina. Significaría ello que estamos ante un elemento endógeno y por tanto con alguna connotación identitaria, que sin embargo desconocemos en su significado y aplicación originarias, alusivo a las gentes reconocidas luego como vettones. No hay que descartar sin embargo que esa denominación, aun en lenguaje indígena, podría venir dada desde fuera por un pueblo vecino a nuestros protagonistas en un contexto de enfrentamiento o enemistad, lo que incidiría en una calificación negativa o peyorativa de los vetones. Está comprobado que, frecuentemente, los etnónimos derivan de antropónimos (nombres de héroes fundadores o reyes epónimos, reales o míticos) o de denominaciones genéricas del tipo “los primeros”, “los antiguos”, “los valientes”, “los hombres”, “los libres”…, sin excluirse Figura 14. Recreación de un jefe guerrero vetón y su armamento a partir del ajuar de una sepultura de la necrópolis de Las Cogotas (Cardeñosa, Ávila) (según, G. Ruiz Zapatero). 75 Eduardo Sánchez-Moreno global (Bonnaud, 2002). Como en el caso de Lusitania, Asturia o Callaecia, este último perfectamente estudiado por G. Pereira (1992), estaríamos ante un caso más de pars pro toto propio de la ordenatio territorial romana. Esto es, la denominación de un amplio territorio a partir de la extensión del nombre de una de las tribus que lo pueblan (los vettones), en un momento -la época augustea- en que los espacios indígenas se redefinen en el nuevo orden impulsado por el princeps. En particular la definitiva creación de la provincia Hispania Ulterior Lusitania, en la que se integran los vetones, probablemente no antes del 15 a.C. como sugiere el edicto de El Bierzo con la mención a la provincia transduriana (SánchezPalencia y Mangas, 2000, Grau y Hoyas, 2001, cfr. Pérez Vilatela, 2000). Tiempo después en Lusitania se reconocían dos distritos fiscales o subunidades territoriales, Lusitania et Vettonia, la segunda correspondiente a la zona oriental de la provincia, según deducen las inscripciones que mencionan a procuratores de tal adscripción (Roldán, 1968-69: 80, 98100, Bonnaud, 2001: 14-16). El mantenimiento de esos corónimos en la circunscripción administrativa del siglo III d.C., fecha de alguna de estas inscripciones, denota el arraigo de aquellas añejas demarcaciones prerromanas. Una idiosincrasia étnica que igualmente corrobora en época altoimperial el cuerpo auxiliar de caballería, operativo en Britania, integrado por contingente de origen vetón: el Ala Hispanorum Vettonum civium romanorum, atestiguado epigráficamente (Albertos, 1979, Le Roux, 1982: 9396). Por otra parte, y esto es un aspecto relevante, la presión de púnicos y desde el siglo II a.C. en adelante de romanos, representa un factor de inestabilidad en las poblaciones de la Meseta occidental, que forzosamente reaccionan. La dinamización política se agudiza en momentos de stress como el provocado por el imperialismo romano, fenómeno que se superpone y matiza la etnogénesis final de las comunidades de la Edad del Hierro (Almagro Gorbea y Ruiz Zapatero, 1992). Así pues, en este contexto se maniobran conciencias o procesos de etnicidad verificables por ejemplo en la aparición de confederaciones de pueblos indígenas frente a Roma, en la emergencia de régulos al mando de ejércitos ciudadanos o en la expansión del mercenariado. Suficientemente ilustrativos, dos ejemplos bastarán para el caso de los vetones. En primer lugar la coalición militar de vetones, celtíberos y vacceos en ayuda de los habitantes de Toletum, ante el avance de las tropas de Marco Fulvio, pretor de la Ulterior, en dos campañas sucesivas, 193 y 192 a.C. (Liv. 35.7.8 y 35.22.8); una coalición que recuerda muy de cerca el frente panmeseteño de vacceos, carpetanos y olcades que una generación antes había plantado cara a Aníbal en un vado sobre el Tajo, al regreso de la campaña del cartaginés al país vacceo (Polib. 3.13.5-14; Liv. 21.5.117) (Sánchez-Moreno, 2001b, 2008). En segundo lugar, el auxilio prolongado que a lo largo del siglo II a.C. algunos jefes vetones prestan a los lusitanos, y particularmente a Viriato, en su lucha contra Roma (App. Iber., 56 y 58). En suma, es en este horizonte de atomización política e inestabilidad provocado por la conquista romana, en el que las fuentes alumbran el engranaje étnico de las comunidades prerromanas. Sin embargo, la artificialidad de una Vettonia absoluta no invalida a mi juicio la existencia dentro de aquel espacio de comunidades políticas (castros, oppida, luego civitates) copartícipes de rasgos culturales y funcionales. Comunidades en las que, como señalan los verracos y otros indicadores, son reconocibles procesos y expresiones de identidad compartida a lo largo del I milenio a.C.. Obviamente según tiempos, circunstancias y agentes. Por ello mismo considero legítimo que los investigadores sigamos preguntándonos por “la identidad de los vetones”, bien entendiendo que se trata de una percepción globalizadora, plural, cambiante y en buena parte exógena. Hacia un balance final. Llegados a este punto podemos concluir que la Vettonia histórica (el dilatado espacio que hoy ocupa parte de Castilla-León, Extremadura y la raya portuguesa), como sujeto territorial, correspondió más a una reorganización provincial altoimperial, una elaboración literaria y postrera como recientemente se ha sugerido (López Jiménez, 2004), que a los límites políticos de un estado unitario o entidad prerromana 76 Vetones y Vettonia: Etnicidad versus ordenatio romana na. Catálogo de la Exposición. Diputación Provincial de Ávila. Ávila: 191-194. Bibliografía. – ALBERTOS FIRMAT, M.L. (1966): La onomástica personal primitiva de Hispania Tarraconense y Bética. Acta Salmanticensia, 13. Salamanca. – BANKS, M. (1996): Ethnicity: anthropological constructions. Routledge. Londres-Nueva York. – ALBERTOS FIRMAT, M.L. (1979): “Vettones y lusitanos en los ejércitos imperiales”. en, Homenaje a C. Callejo Serrano. Cáceres: 31-45. – BAQUEDANO BELTRÁN, I. (2007): “Perspectivas ante el Más Allá: las necrópolis vettonas”. En, Barril Vicente, M. y Galán Domingo, E. (eds), Ecos del Mediterráneo: el mundo ibérico y la cultura vettona. Catálogo de la Exposición. Diputación Provincial de Ávila. Ávila: 167-172. – ALMAGRO GORBEA, M. (1994): “El urbanismo en la Hispania Céltica. Castros y oppida del centro y occidente de la Península Ibérica”. En, Almagro Gorbea, M. y Martín Bravo, A.M. (eds), Castros y oppida en Extremadura. Complutum Extra, 4. Madrid: 13-75. – BARRIL VICENTE, M. y GALÁN DOMINGO, E. (eds) (2007): Ecos del Mediterráneo: el mundo ibérico y la cultura vettona. Catálogo de la Exposición. Diputación Provincial de Ávila. Ávila. – ALMAGRO GORBEA, M. (1995): “From hillforts to oppida in Celtic Iberia”. En, Cunliffe, B.W. y Keay, S. (eds), Social Complexity and the Development of Towns in Iberia. From the Copper Age to the Second Century A.D. Proceedings of the British Academy, vol. 86. Oxford University Press-British Academy. Londres-Oxford: 175-207. – BERROCAL RANGEL, L. y MORET, P. (eds) (2007): Paisajes fortificados de la Edad del Hierro. Las murallas protohistóricas de la Meseta y la vertiente atlántica en su contexto europeo. Bibliotheca Archaeologica Hispana, 28. Real Academia de la Historia-Casa de Velázquez. Madrid. – ALMAGRO GORBEA, M. y RUIZ ZAPATERO, G. (1992): Paleoetnología de la Península Ibérica. Complutum, 2-3. Editorial Complutense. Madrid. – BONNAUD, C. (2001): “L’administration du territoire vetton a l’époque romaine. Statuts juridiques et institutions”. Conimbriga, 40: 5-35. – ÁLVAREZ-SANCHÍS, J.R. (1994): “Zoomorphic Iron Age Sculpture in Western Iberia: Symbols of Social and cultural Identity?”. Proceedings of the Prehistory Society, 60: 403-416. – BONNAUD, C. (2002): “Vettonia antiqua: les limites ethniques et administratives d’un peuple de l’ouest de la Meseta dans l’Antiquité”. La ciudad en el mundo antiguo. Studia Historica. Historia Antiqua, 20: 171-199. – ÁLVAREZ-SANCHÍS, J.R. (1999): Los vetones. Bibliotheca Archaeologica Hispana, 1. Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la Historia. Madrid. [2ª edición ampliada, 2003]. – CALDENTEY RODRÍGUEZ, P., LÓPEZ CACHERO, J. y MENÉNDEZ BUEYES, L.R. (1996): “Nuevos recipientes metálicos: la problemática de su distribución peninsular”. Zephyrus, 49: 191-209. – ÁLVAREZ-SANCHÍS, J.R. (2001): “Los Vettones”. En, Almagro Gorbea, M., Mariné, M. y Álvarez-Sanchís, J.R. (eds), Celtas y Vettones. Catálogo de la Exposición. Ávila, Septiembre-Diciembre 2001. Diputación Provincial de Ávila. Ávila: 259-277. – CANTO de GREGORIO, A.M. (1995): “Extremadura y la Romanización”. En, Extremadura Arqueológica IV. Arqueología en Extremadura: 10 años de descubrimientos. Junta de Extremadura. Universidad Autónoma de Madrid. Mérida-Madrid: 151-177. – ÁLVAREZ-SANCHÍS, J.R. (2003a): “La Edad del Hierro en la Meseta Occidental”. Madrider Mitteilungen, 44(II): 346-386. – CELESTINO PÉREZ, S. (ed) (1999): El yacimiento protohistórico de Pajares. Villanueva de la Vera. Cáceres. 1. Las necrópolis y el tesoro áureo. Memorias de Arqueología Extremeña, 3. Mérida. – ÁLVAREZ-SANCHÍS, J.R. (2003b): Los señores del ganado. Arqueología de los pueblos prerromanos en el Occidente de Iberia. Akal Arqueología, 2. Madrid. – CENTENO CEA, I. y QUINTANA LÓPEZ, J. (2003): “Ab urbe condita: sobre los orígenes y la romanización de Ávila”. En, Sanchidrián Gallego, J. y Ruiz Entrecanales, R. (eds), Mercado Grande de Ávila. Excavación arqueológica y aproximación cultural a una plaza. Ayuntamiento de Ávila. Ávila: 41-89. – ÁLVAREZ-SANCHÍS, J.R. (2007): “Animales protectores en la cultura vettona: los verracos”. En, Barril Vicente, M. y Galán Domingo, E. (eds), Ecos del Mediterráneo: el mundo ibérico y la cultura vetto77 Eduardo Sánchez-Moreno – CIPRÉS TORRES, P. (1993): Guerra y sociedad en la Hispania indoeuropea. Anejos de Veleia. Series Minor, 3. Servicio Editorial Universidad del País Vasco. Vitoria. Ils sont fous... d’Astérix. Un mythe contemporain. Le catalogue de l’Exposition; Musée National des Arts et Traditions Populaires, Paris; 30 Octobre 1996-21 Avril 1997. Les Editions Albert René/Gosciny-Uderzo. París: 51-76. – CIPRÉS TORRES, P. y CRUZ ANDREOTTI, G. (1998): “El diseño de un espacio político: el ejemplo de la Península Ibérica”. En, Pérez Jiménez, A. y Cruz Andreotti, G. (eds), Los límites de la tierra. El espacio geográfico en las culturas mediterráneas. Ediciones Clásicas. Madrid: 107-145. – FRANCISCO MARTÍN, J. de (1996): Conquista y romanización de Lusitania. Ediciones Universidad de Salamanca. Salamanca. – GARCÍA ALONSO, J.L. (2001): “Lenguas prerromanas en el territorio de los vetones a partir de la toponimia”. En, Villar, F. y Fernández Álvarez, M.P. (eds), Religión, lengua y cultura prerromanas de Hispania. Actas del VIII Coloquio sobre Lenguas y Culturas prerromanas de la península Ibérica (Salamanca, Mayo de 1999). Ediciones Universidad de Salamanca. Salamanca: 390-406. – CLARKE, K. (1999): Between Geography and History. Hellenistic constructions of the Roman World. Oxford University Press. Oxford Classical Monographs. Oxford. – CRUZ ANDREOTTI, G. (coord) (1999): Estrabón e Iberia: nuevas perspectivas de estudio. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga. Málaga. – GARCÍA ALONSO, J.L. (2002): La Península Ibérica en la Geografía de Claudio Ptolomeo. Anejos de Veleia, Series Minor, 19. Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco. Vitoria. – CRUZ ANDREOTTI, G. y MORA SERRANO, B. (coord) (2004): Identidades étnicas, identidades políticas en el mundo prerromano hispano. Ediciones de la Universidad de Málaga. Málaga. – GARCÍA ALONSO, J.L. (2006): “Vettones y layetanos: la etnonimia antigua de Hispania”. Palaeohispanica, 6: 59-116. – CUADRADO DÍAZ, E. (1966): “Repertorio de los recipientes rituales metálicos con “asas de manos” de la Península Ibérica”. Trabajos de Prehistoria, 21. Instituto Español de Prehistoria del CSIC. Madrid. – GARCÍA QUINTELA, M.V. (2007a): “Estrabón y la etnografía de Iberia”. En, Gómez Espelosín, F.J. (ed), Geografía de Iberia. Estrabón. Alianza. Madrid: 67112. – CUNLIFFE, B.W. (1998): “Las sociedades de la Edad del Hierro en Europa occidental y más allá de sus fronteras (800-140 a.C.)”. En, Cunliffe, B.W. (ed), Prehistoria de Europa Oxford. Crítica. Barcelona: 337-371. – GARCÍA QUINTELA, M.V. (2007b): “Estrabón y los celtas de Iberia”. En, Gómez Espelosín, F.J. (ed), Geografía de Iberia. Estrabón. Alianza. Madrid: 113139. – GARCÍA-SOTO MATEOS, E. y de la ROSA MUNICIO, R. (1990): “Aproximación al estudio de las cerámicas con decoración a peine en la Meseta Norte”. En, Burillo, F. (coord), Necrópolis celtibéricas. II Simposio sobre los celtíberos (Daroca, 1988). Institución Fernando El Católico. Zaragoza: 305310. – DELIBES de CASTRO, G., ROMERO CARNICERO, F., SANZ MÍNGUEZ, C., ESCUDERO NAVARRO, Z. y SAN MIGUEL MATÉ, L.C. (1995): “Panorama arqueológico de la Edad del Hierro en el Duero medio”. En, Delibes de Castro, G., Romero Carnicero, F. y Morales Muñiz, A. (eds), Arqueología y medio ambiente. El primer milenio a.C. en el Duero medio. Junta de Castilla y León. Valladolid: 49-146. – EVERITT, A. (2008): Augusto, el primer emperador. Ariel. Barcelona. – GÓMEZ FRAILE, J.M. (1997): “Etnias, comunidades políticas y conventos jurídicos en Plinio el Viejo y Tolomeo: Hispania Citerior”. Kalathos, 16: 113128. – FERNÁNDEZ-POSSE y de ARNAIZ, Mª.D. (1998): La investigación protohistórica en la Meseta y Galicia. Síntesis. Arqueología prehistórica, 1. Madrid. – GÓMEZ FRAILE, J.M. (2001): “Reflexiones críticas en torno al antiguo ordenamiento étnico de la Península Ibérica”. Polis, 13: 69-98. – FEUERHAHN, N. (1996): “Asterix, Obelix, nous et les autres. Une socieologie pour rire”. En, AAVV., – GÓMEZ PANTOJA, J.L. (2008): “Hispania en el Alto Imperio: Augusto, pater Hispaniarum”. En, Sánchez78 Vetones y Vettonia: Etnicidad versus ordenatio romana Moreno, E. (coord), Protohistoria y Antigüedad de la Península Ibérica. II: La Iberia prerromana y la Romanidad. Sílex Ediciones. Madrid: 444-451. – JIMÉNEZ ÁVILA, F.J. (2002): La toreútica orientalizante en la Península Ibérica. Bibliotheca Archaeologica Hispana, 16. Studia Hispano-Phoenicia, 2. Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la Historia. Madrid. – GONZÁLEZ-TABLAS SASTRE, F.J. (2001): “Los castros de Ávila”. En, Almagro Gorbea, M., Mariné, M. y Álvarez-Sanchís, J.R. (eds), Celtas y Vettones. Catálogo de la Exposición; Ávila Septiembre-Diciembre 2001. Diputación Provincial de Ávila. Ávila: 289293. – JONES, S. (1997): The archaeology of ethnicity: constructing identities in the past and present. Routledge. Londres-Nueva York. – KURTZ SCHAEFER, W.S. (1982): “Material relacionado con el fuego aparecido en las necrópolis de Las Cogotas y La Osera”. Boletín de la Asociación Española de Amigos de la Arqueología, 16: 52-54. – GONZÁLEZ-TABLAS SASTRE, F.J., FANO MARTÍNEZ, M.A. y MARTÍNEZ LIQUINIANO, A. (1991-92): “Materiales inéditos de Sanchorreja procedentes de excavaciones clandestinas: un intento de valoración”. Zephyrus, 44-45: 301-329. – LE ROUX, P. (1982): L’Armée romaine et l’organisation des provinces ibériques d’Auguste a l´invasion de 409. De Boccard. París. – GRACIA ALONSO, F. (2003): La guerra en la Protohistoria. Héroes, nobles, mercenarios y campesinos. Ariel. Barcelona. – LÓPEZ JIMÉNEZ, O. (2004): “Las fuentes antiguas y la creación literaria de la Vetonia”. Gerion, 22(1): 201-214. – GRAU, L. y HOYAS, J.L. (eds) (2001): El Bronce de Bembibre. Un edicto del emperador Augusto. Museo de León. León. – LUCY, S. (2005): “Ethnic and cultural identities”. En, Díaz-Andreu, M., Lucy, S., Babic, S. y Edwards, D.N., The archaeology of Identity: approaches to gender, age, status, ethnicity and religion. Routledge. Londres-Nueva York: 86-109. - GRAVES-BROWN, P., JONES, S. y GAMBLE, C. (eds) (1996): Cultural Identity and Archaeology: The Construction of European communities. Routledge. Londres-Nueva York. – MACMULLEN, R. (2000): Romanization in the time of August. (Yale University Press). New Haven. – GUERRA, A. [Amilcar M. Ribero Guerra] (1995): Plinio-o-Velho e a Lusitania. Colecçao Arqueologia e Història Antiga. Ediçôes Collibri. Faculdade de Letras de Lisboa. Lisboa. – MARTÍN BRAVO, A.M. (1998): “Evidencias del comercio tartésico junto a puertos y vados de la cuenca del Tajo”. Archivo Español de Arqueología, 71: 37-52. – GUTIÉRREZ ROBLEDO, J.L. (1999): “Un verraco en las murallas”. En, Descubrir el Arte, 8: 112-113. – MARTÍN BRAVO, A.M. (1999): Los orígenes de Lusitania. El I milenio a. C. en la Alta Extremadura. Bibliotheca Archaeologia Hispana, 2. Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la Historia. Madrid. – HALL, J.M. (1997): Ethnic identity in Greek antiquity. Cambridge University Press. Cambridge. – HALL, J.M. (1998): “Discourse and praxis: ethnicity and culture in Ancient Greece”. Cambridge Archaeological Journal, 8(2): 266-269. – MARTÍNEZ LILLO, S. y MURILLO GRAGERO, J.I. (2003): “Últimas actuaciones arqueológicas en las murallas”. En, AAVV, La muralla de Ávila. Fundación Caja de Madrid. Madrid: 269-291. – HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, F. (1981): “Cerámica con decoración a peine”. Trabajos de Prehistoria, 38: 317-325. – HUTCHINSON, J. y SMITH, A.D. (eds) (1996): Ethnicity. Oxford Readers. Oxford University Press. Oxford. – PEREIRA MENAUT, G. (1992): “Aproximación crítica al estudio de etnogénesis: la experiencia de Callaecia”. En, Almagro Gorbea, M. y Ruiz Zapatero, G. (eds), Paleoetnología de la Península Ibérica. Complutum 2-3. Editorial Complutense. Madrid: 35-43. – JENKINS, R. (1997): Rethinking ethnicity. Arguments and explorations. SAGE Publications. Londres. – PÉREZ VILATELA, L. (2000): “De la Lusitania independiente a la creación de la provincia”. En, Gorges, J.G. y Nogales Basarrate, T. (coord), Sociedad – HOLLAND, R. (2004): Augustus. Godfather of Europe. Sutton. Frome. 2004. 79 Eduardo Sánchez-Moreno y cultura en Lusitania romana. IV Mesa Redonda Internacional; 2-6 Marzo de 2001. Serie de Estudios Portugueses, 13. Junta de Extremadura. Mérida: 73-84. – RUIZ ZAPATERO, G. y ÁLVAREZ-SANCHÍS, J.R. (2002): “Etnicidad y arqueología: tras la identidad de los Vettones”. Spal. Revista de Prehistoria y Arqueología, 11: 259-283. – PLÁCIDO SUÁREZ, D. (1987-88): “Estrabón III: el territorio hispano, la geografía griega y el imperialismo romano”. Habis, 18-19: 243-256. – SALINAS de FRÍAS, M. (1998): “La guerra de los cántabros y astures, la etnografía de España y la propaganda de Augusto”. En, Hidalgo, M.J., Pérez, D. y Gervás, M.J.R. (eds), “Romanización” y “Reconquista” en la Península Ibérica: nuevas perspectivas. Ediciones de la Universidad de Salamanca. Salamanca: 155-170. – PLÁCIDO SUÁREZ, D. (2004): “La configuración étnica del occidente peninsular en la perspectiva de los escritores grecorromanos”. Studia Historica. Historia Antigua, 22: 15-42. – SALINAS de FRÍAS, M. (1999): “De Polibio a Estrabón. Los celtas hispanos en la historiografía clásica”. En, Alonso Ávila, A., Crespo Ortiz de Zárate, S., Garabito Gómez, T. y Solovera San Juan, M.E. (coord), Homenaje al profesor Montenegro. Estudios de Historia Antigua. Universidad de Valladolid. Valladolid: 191-203. – RENFREW, C. (2002): “Pastoralism and interaction: some introductory questions”. En, Boyle, K., Renfrew, C. y Levine, M. (eds), Ancient interactions. East and West Eurasia. Oxbow Books. McDonald Institute for Archaeological Research. Oxford: 110. – RODRÍGUEZ DÍAZ, A. y ENRÍQUEZ NAVASCUÉS, J.J. (2001): Extremadura tartésica. Arqueología de un proceso periférico. Bellaterra. Barcelona. – SALINAS de FRÍAS, M. (2001): Los vettones. Indigenismo y romanización en el occidente de la Meseta. Ediciones Universidad de Salamanca. Salamanca. – ROLDÁN HERVÁS, J.M. (1968-69): “Fuentes antiguas para el estudio de los vettones”. Zephyrus, 19-20: 73-106. – SÁNCHEZ-MORENO, E. (1994): “La cuestión de los límites y fronteras en los pueblos prerromanos de la Península Ibérica: el caso de los vetones y su marco territorial”. En, Pre-Actas del III Congreso Peninsular de Historia Antigua (Vitoria, 1994). Vol.II. Vitoria: 495-507. – ROLDÁN HERVÁS, J.M. (1997): “La conquista romana”. En, Salinas de Frías, M. (coord), Historia de Salamanca, I: Prehistoria y Edad Antigua. Centros de Estudios Salmantinos. Salamanca: 181-236. – ROLDÁN HERVÁS, J.M. y WULFF ALONSO, F. (2001): Citerior y Ulterior. Las provincias romanas de Hispania en la era republicana. Istmo. Madrid. – SÁNCHEZ-MORENO, E. (1998): Meseta occidental e Iberia exterior. Contacto cultural y relaciones comerciales en época prerromana. Tesis Doctoral en Microfichas. Universidad Autónoma de Madrid. Madrid. – ROYEN, R. Van y DER VEGT, S. Van (1999): Astérix y la historia real. Beta Editorial. Barcelona. – RUIZ de ARBULO BAYONA, J. (1996): “La asociación de jarras y palanganas de bronce tartesias e ibéricas. Una propuesta de interpretación”. Revista de Estudios Ibéricos, 2: 173-199. – SÁNCHEZ-MORENO, E. (2000a): Vetones: historia y arqueología de un pueblo prerromano. Ediciones UAM. Colección de Estudios, 64. Madrid. – SÁNCHEZ MORENO, E. (2000b): “Releyendo la campaña de Aníbal en el Duero (220 a.C.): la apertura de la Meseta occidental a los intereses de las potencias mediterráneas”. Gerion, 18: 109-134. – RUIZ-GÁLVEZ PRIEGO, M. (2001): “La economía celtibérica”. En, Almagro Gorbea, M., Mariné, M. y Álvarez-Sanchís, J.R. (eds), Celtas y Vettones. Catálogo de la Exposición; Ávila Septiembre-Diciembre 2001. Diputación Provincial de Ávila. Ávila: 209217. – SÁNCHEZ-MORENO, E. (2001a): “Cross-cultural links in ancient Iberia (I): socio-economic anatomy of hospitality”. Oxford Journal of Archaeology, 20(4): 391-414. – RUIZ ZAPATERO, G. (2007): “Imágenes de la sociedad prerromana: vettones”. En, Barril Vicente, M. y Galán Domingo, E. (eds), Ecos del Mediterráneo: el mundo ibérico y la cultura vettona. Catálogo de la Exposición. Diputación Provincial de Ávila. Ávila: 67-72. – SÁNCHEZ MORENO, E. (2001b): “El territorio toledano, un hito en la articulación interna de la Meseta prerromana”. En, Actas del II Congreso de Arqueología de la provincia de Toledo. La Mancha 80 Vetones y Vettonia: Etnicidad versus ordenatio romana occidental y La Mesa de Ocaña; Ocaña, Toledo; 13-15 de Diciembre de 2000. Vol.II. Diputación Provincial de Toledo. Toledo: 125-145. so de Arqueología Peninsular. Tomo III: Primer milenio y metodología. (Zamora, 24-27 de septiembre de 1996). Zamora: 249-273. – SÁNCHEZ-MORENO, E. (2006): “Ex pastore latro, ex latrone dux… Medioambiente, guerra y poder en el Occidente de Iberia”. En, Ñaco del Hoyo, T. y Arrayás Morales, I. (eds), War and territory in the Roman World. (Guerra y territorio en el mundo romano). British Archaeological Reports BAR, International Series, S1530. Oxford: 55-79. – SAYAS ABENGOECHEA, J.J. (1993): “Algunas consideraciones sobre cuestiones relacionadas con la conquista y romanización de las tierras extremeñas”. En, El proceso histórico de la Lusitania oriental en época prerromana y romana. Cuadernos Emeritenses, 7. Museo Nacional de Arte Romano. Mérida: 189-233. – SÁNCHEZ-MORENO, E. (2007): “Los confines de la Vettonia meridional: identidades y fronteras”. En, Carrasco Serrano, G. (coord), Los pueblos prerromanos en Castilla-La Mancha. Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. Cuenca: 107-164. – SHENNAN, S.J. (1989): “Introduction: archaeological approaches to cultural identity”. En, Shennan, S.J. (ed), Archaeological Approaches to Cultural Identity. One World Archaeology, 10. Londres: 132. – SÁNCHEZ-MORENO, E. (2008): “De Aníbal a César: la expedición cartaginesa de Salamanca y los vetones”. En, Álvarez-Sanchís, J.R. (Ed.), Arqueología vettona. La Edad del Hierro en la Meseta occidental. Zona Arqueológica, 12: 157-169. – SMITH, A.D. (2004): The antiquity of nations. Polity Press. Cambridge. – TOVAR LLORENTE, A. (1976): Iberische Landeskunde. Die Völker und die Städte des antiken Hispanien. Band 2: Lusitanien. Verlag Valentin Koerner. Baden-Baden. – SÁNCHEZ MORENO, E. (e.p.): “Rebaños, armas, regalos: expresión e identidad de las elites vetonas”. En, Ruiz Zapatero, G. (ed), Castros y verracos. Las gentes de la Edad del Hierro en el Occidente de Iberia (Actas de la Reunión Internacional celebrada en Ávila, Noviembre 2004). Diputación de Ávila. Ávila. – UNTERMANN, J. (1992): “Los etnónimos de la Hispania antigua y las lenguas prerromanas de la Península Ibérica”. En, Almagro Gorbea, M. y Ruiz Zapatero, G. (eds), Paleoetnología de la Península Ibérica. Complutum, 2-3. Editorial Complutense. Madrid: 19-33. – SÁNCHEZ-PALENCIA RAMOS, F.J. y MANGAS MANJARRÉS, J. (eds) (2000): El Edicto del Bierzo. Augusto y el Noroeste de Hispania. Fundación Las Médulas. Ponferrada. – WELLS, P.S. (1998): “Culture contact, identity and change in the European provinces of the Roman Empire”. En, Cusick, J.G. (ed), Studies in culture contact: interaction, change and archaeology. Center for Archaeological Investigations. Occasional Paper, 25. Southern Illinois University. Illinois: 316334. – SANZ MÍNGUEZ, C. (1998): Los vacceos: cultura y ritos funerarios de un pueblo prerromano del valle medio del Duero. La necrópolis de Las Ruedas, Padilla de Duero (Valladolid). Memorias. Arqueología en Castilla y León, 6. Salamanca. – WELLS, P.S. (2001): Beyond Celts, Germans and Scythians. Archaeology and identity in Iron Age Europe. Duckworth. Londres. – SANZ MÍNGUEZ, C. (1999): “La cerámica a peine. Nuevos datos para la definición de un estilo impreso en el Grupo Vacceo”. En, de Balbín Behrmann, R. y Bueno Ramírez, P. (eds), Actas del II Congre- – WOOLF, G. (1997): “Beyond Romans and natives”. World Archaeology, 28: 339-350. 81 82