Neevia docConverter 5.1

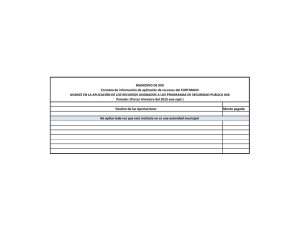

Anuncio