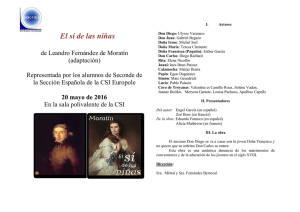

Los engaños de un engaño y confusión de un papel

Anuncio