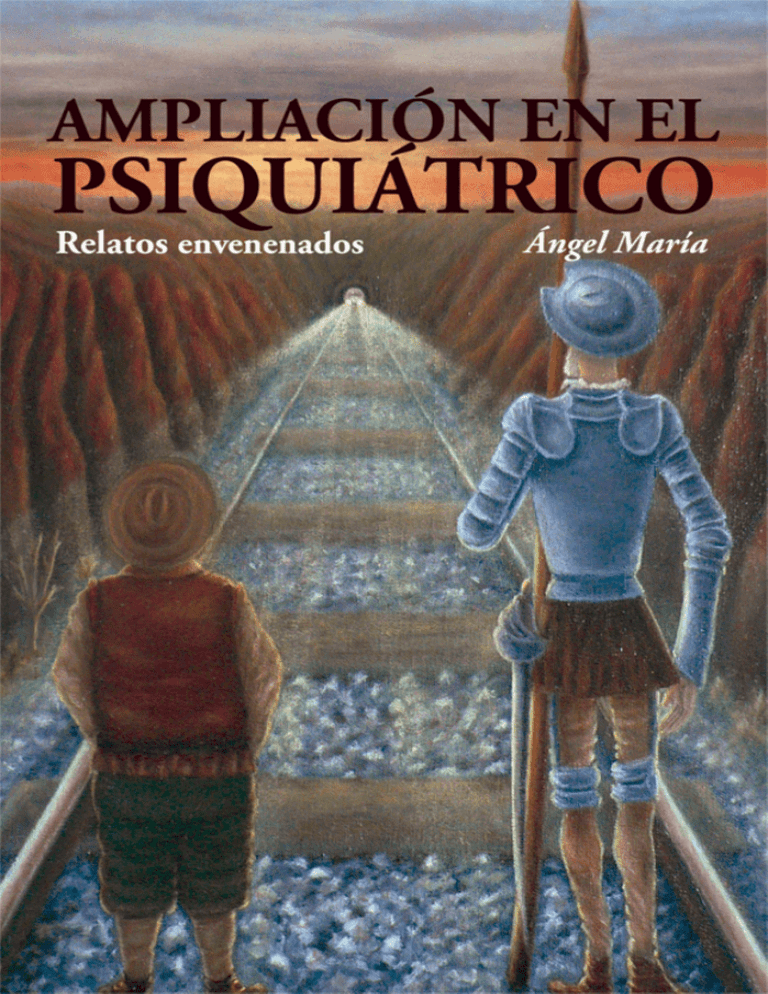

Me - Ángel María Ramos

Anuncio