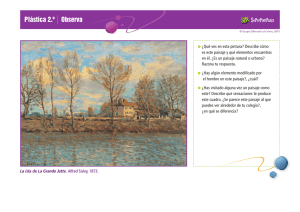

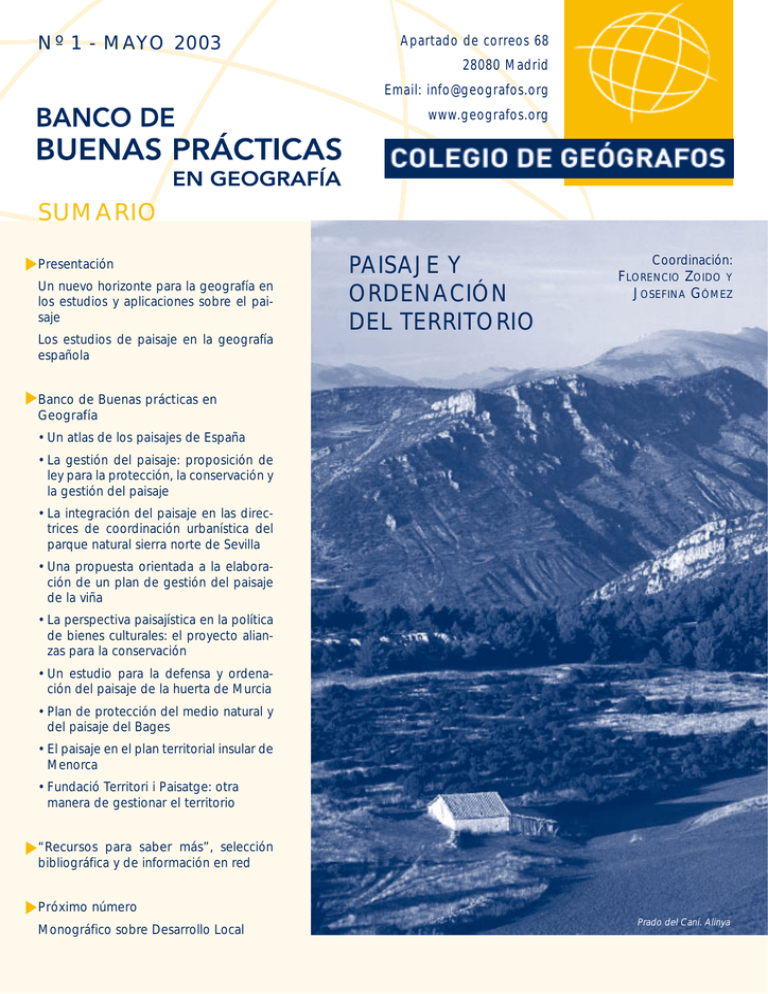

I. paisaje y ordenación del territorio

Anuncio