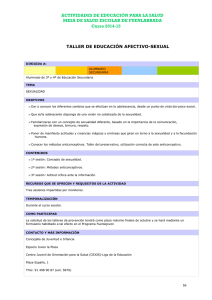

Programa de Educación Afectivo Sexual. Educación Secundaria

Anuncio