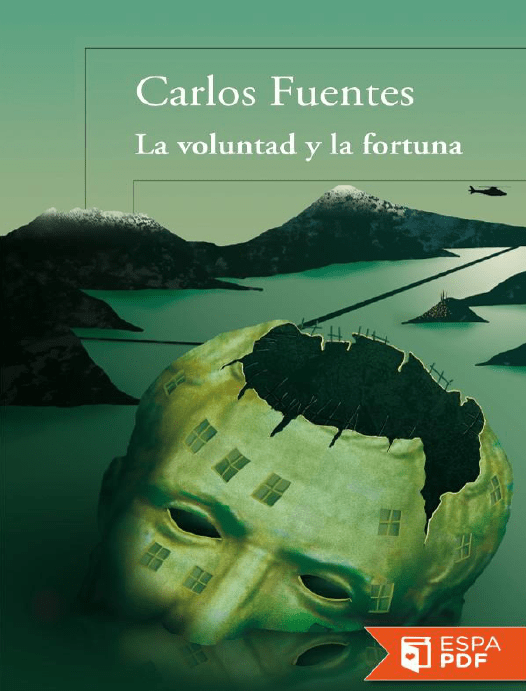

La voluntad y la fortuna

Anuncio