Leer

Anuncio

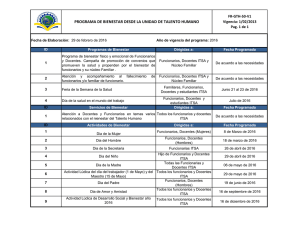

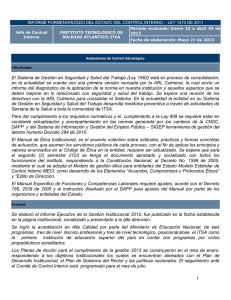

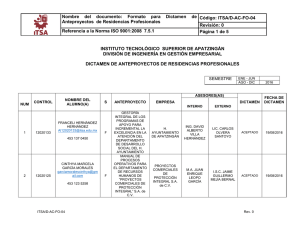

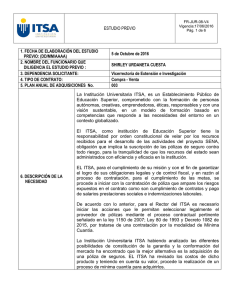

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS FOTO PORTADA FRANCIS J. SILVA Y. FOTOS FRANCISCO ORTIZ DIAGRAMACIÓN FRANCIS J. SILVA Y. IMPRESO EN VENEZUELA PRINTED IN VENEZUELA Octavio Castillo - Francisco Ortiz VISIÓN DE LA CULTURA Y SOCIEDAD JIVI JIVI MONAE PIAJALIVAISIANÜ FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS E IDIOMAS INDÍGENAS DESDE LA ORALIDAD RAUDAL ESTEREO 92.9 F.M. UNICEF Puerto Ayacucho - Diciembre 2006 Presentación En Venezuela se reconoce el carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe del país, según la Constitución de la República Bolivariana, otorgando el marco ideal para eliminar la discriminación étnica, la desigualdad y la exclusión en todos los ámbitos de la vida nacional. En tal sentido, UNICEF reitera su compromiso de apoyar los esfuerzos del país para que todas las poblaciones indígenas, especialmente niños, niñas y adolescentes alcancen el pleno goce y ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales. El Estado Amazonas se caracteriza por su magia, diversidad y hermoso paisaje natural. Su territorio surcado por los ríos Vichada, Meta y Orinoco, es el hogar de la población indígena Jivi. Del corazón de estas tierras y de su gente, ha surgido la presente publicación que pretende reivindicar y fortalecer la visión de la cultura y la sociedad Jivi – Sikuani, haciendo un relato de todo aquello que conforma su propia identidad y dignidad como población. «Fortalecimiento de la cultura e idiomas indígenas desde la oralidad. Visión de la Cultura y la Sociedad Jivi-Sikuani» es una recopilación que abre al saber colectivo venezolano y especialmente Jivi, la posibilidad de que el idioma, territorio, estilo de vida, música y creencias, trasciendan del ámbito privado al público, es decir a los espacios sociales, colectivos, cotidianos, familiares y comunitarios, siendo coherentes y consecuentes con la certeza de que la vigencia del idioma y de la cultura de todos los pueblos, depende de su uso, cercano y visibilizado día a día. El presente trabajo reitera la convicción, compartida por UNICEF, de contar con información etno – antropológica que contribuya a la construcción de un enfoque intercultural para los programas sociales que se llevan a cabo con niños y niñas indígenas. UNICEF aprovecha esta oportunidad para invitar a los niños, las niñas, los adolescentes y adultos indígenas a fortalecer sus idiomas y culturas y así interactuar dignamente con el resto de la sociedad, ya que la realización de sus derechos implica el reconocimiento de la identidad propia. Asimismo, UNICEF invita al resto de las personas a conocer y valorar las contribuciones que los indígenas han dado a sus países y al mundo. Respetar y valorar la diversidad es uno de desafíos contemporáneos más importantes. ANNA LUCIA D´EMILIO Representante UNICEF 4 Prólogo Les presentamos el libro Fortalecimiento de la cultura e idiomas indígenas desde la oralidad, del antropólogo Francisco Ortiz y el profesor Octavio Castillo, en el marco de un convenio de cooperación entre la Asociación Civil La Voz de la Selva- Raudal Estéreo del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Esta publicación es parte de un proyecto, nacido del interés compartido por estas Instituciones, de salvaguardar y dar vitalidad a las culturas indígenas a través de la educación intercultural bilingüe y el uso funcional de los idiomas indígenas en los medios de comunicación, especialmente de la radio y la televisión, en el espacio socio cultural de la capital del Estado Amazonas de Venezuela, Puerto Ayacucho, donde hay un dominio casi exclusivo del español. Nace así la idea de crear un programa, con contenido cultural, para que los pueblos indígenas puedan contar su historia, den a conocer elementos importantes de su cultura, reclamen sus derechos, interactúen con fuerza protagónica en el proceso de conformación de nuestra sociedad intercultural. Para ello no era suficiente la intervención esporádica del indígena en los medios de comunicación social. Se necesitaba pensar en programas con contenido culturales consistentes y un uso adecuado de la oralidad para la dramatización de momentos de su quehacer diario, el compartir su música y sus cantos, las voces vivas de la gente de la comunidad. El proyecto seleccionó, como primera entrega, la etnia jivi. Se nos presentaban varios retos. En primer lugar la elaboración de un material que expresara fielmente los elementos más importantes de la cultura. En segundo lugar, dar a este material un formato radiofónico; y, en tercer lugar, preparar a los protagonistas que dieran voz a las escenificaciones para la radio. Para la investigación antropológica se solicitó la colaboración científica de los profesores Francisco Ortiz y Octavio Castillo, quienes elaboraron la presente cartilla bilingüe que sirviera de soporte para los contenidos a desarrollarse en la edición radiofónica. En segundo lugar, los mismos autores elaboraron el guión de 25 micros que debían ser editados en formato apto para la radiodifusión. Para la transcripción del texto jivi bilingüe que ahora presentamos, se utilizó el sistema lingüístico aprobado por el Ministerio de Educación y Deportes y, las comunidades jivi, utilizado en sus escuelas bilingües, en Venezuela. El material fue revisado por un equipo de profesores de la misma etnia, autorizados por la 5 Coordinación de Educación Bilingüe de la Zona Educativa de Puerto Ayacucho (Amazonas). Agradecemos a todos los participantes en este proyecto, que han creído en la importancia de impulsar el uso de los idiomas indígenas en los medios de comunicación de nuestra realidad amazonense venezolana, donde la presión de la lengua mayoritaria tiende a encerrar el uso de las lenguas de los pueblos indígenas en sus hogares y en sus pequeños centros comunitarios incluyendo, aunque no siempre en forma adecuada, la escuela. Esperamos que con el uso más intenso de sus lenguas en los medios de comunicación social los indígenas no se sientan excluidos de ellos ni se sientan humillados al tener que intervenir en los mismos utilizando una lengua que no poseen con soltura. Esperamos, con esta iniciativa, dar simetría de oportunidades al proceso de interculturalidad activo en nuestro Estado y formar recursos humanos que sepan utilizar con competencia estos instrumentos de comunicación de masa. P. JOSÉ BÓRTOLI Asociación Civil Voz de la Selva 6 NOTA ORTOGRÁFICA El sistema de transcripción propuesto en esta cartilla es el que ha sido adoptado por el Ministerio de Educación y Deportes de Venezuela. Los textos han sido revisados y aprobados por la Zona Educativa del Estado Amazonas, específicamente por la Coordinación de Educación Intercultural Bilingüe, en la persona de la Prof. Zunilde Ponare. El Prof. Octavio Castillo agradece también las sugerencias lingüísticas del Prof. José Álvarez. Creemos que, más allá del valor de los consensos y de las normas establecidas por el estado, la vigencia de un idioma depende de su uso. No importa cuál sea el alfabeto, la vida del idioma escrito depende esencialmente de que los hablantes lo escriban y lo lean. Las experiencias de escritura y lectura, y especialmente las enseñanzas que arrojen lo esfuerzos por alfabetizar en lengua materna, establecerán cuál alfabeto es más eficiente para las diferentes funciones sociales y culturales que debe cumplir la escritura. Los autores 7 8 CONTENIDO Presentación Prólogo Nota ortográfica Depamonaetsi vajjaitsi jivitsi ¿Quiénes somos los Jivi? Jivi jume itane El idioma jivi y su alfabeto Vaja Ira nakua Nuestro territorio Vaja monae peyapütae kujiru nakujuruaba yajava pena jume yakinae nejja La educación escolarizada y la educación propia Unu pakuenia jjani vaetsia be evetatsi El manejo del bosque Vaja vaji yajava pemata vajibi vaji Nuestra música y ceremonias Pejjania jamatabü kuene vaji Ceremonias y espiritualidad Itomo, petü paevi, pesi jutsi kujiru Ceremonia de segundo enterramiento Jivi peyapütae kuene Conocimientos científicos del pueblo jivi Vaja jamatabü kujiru jume Nuestra tradición oral El cosmos sikuani según la tradición oral El cielo ecuatorial según los Sikuani Vai juameto kanaku ji tsia Calendario ecológico Emarapae juameto Época de invierno Ainavi Encantos Dopa jumali jjainaevi Los sopladores de yopo y sus oraciones Aba pekue kujiru El arte de las wapas 4 5 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 9 DEPAMONAETSI VAJJAITSI JIVITSI? 1. Pajjanü ra pajivi sikuaninü pataja to mara vayafo nakua ra VenezuelaColombia. Patajamonae livaisi ba jumaitsi, nakua ejjanaenü pina pavayafo ira pane rajuta, jamatejema tajü pa tusato jjaneto patae jitsianü. 2. Pa pejevajji kujuinaenü kajena payapütaniji pata jinavanopae kujiru pataja ira nakua, jjani vaetsia pa evetajü dajjita ira kujiru jama tejema dajjita panakobena tsanae jitsianü. 6. Itsa baja paya putaniji patajjae kujiru ayai kuene, pana jamatabü jjainajü pata nako jiobi nejja. 7. Ba jumaitsi, itsa pina baja pevüjüato yapütane. Pekuejava, aba, voboto piajava nejja baja jama tejema buatsi jitsia pejjaejava piaja monae nejja. Pena kovaebi rutsi yaniva itsamonaeta. Ma baitsi jane pamatakabije. Pevü jüavi bajara pa kujiru apo nakuju ruabi, nejjata apo yapütae. 3. Itsa papejevajjinü pa tajja bitsabijji ba paneto ejjana pata namujju sitsi nejja bokobüjji ba pa tsekonajü. Itsa matakabi belia ba pa upajjuabajü mativi tujubü, nejjata baja pane jamatabü livaisiba baja ra jjuata pataja tomarata pa jinavanopajü. 4. Pa petiriavinü pijinia ve papenanü, pa evetajü, patajuyapijivi, papü yanatajü pataena, pataenava itsa nakueneba itsa kujiru java. Pabita itsa ejjana pe jjaejava peta jatsi kujiru matsuka, peperebi kujiru peri itsa nevajü kujiru yajava. 5. Pa pebijivinü pijinia pana nakuju ruabajü pata jinaejava, pata narujuaitsi java, pa tajja ba papüyanatajü jjua kujuinae, pana juetajü panikatajü, pe ubi nejja, paya pütaniji nakua kujiru, unu jume kujiru paya putaniji, itsa jota dujuai, itsa jota ba narujuaitatsi unuta itajjutejema vai ata. Pejanava iribanuka nevajjü. Muchacha rallando yuca. 10 ¿QUIÉNES SOMOS LOS JIVI? 1. Los Jivi somos un pueblo indígena originario de los llanos colombovenezolanos. Según nuestra tradición, el Creador nos entregó las tierras de las sabanas para que pudiéramos mirar a lo lejos. 2. Desde pequeños aprendemos cómo vivir en nuestro territorio, aprovechar sus recursos y compartirlos en familia. alimentos, entonces ya podemos casarnos. 7. Se dice que cuando un muchacho aprende a tejer las guapas y el sebucán, ya puede proveer a su esposa de lo necesario para la elaboración de los alimentos de la familia, sin depender de otros artesanos. Sin embargo, hoy en día los jóvenes no están aprendiendo esos conocimientos. 3. Cuando niños, nuestro papá nos elabora un arquito con el que jugamos a flechar lagartijos. Un buen día flechamos una presa más grande, una iguana o un cachicamo; entonces ya tenemos que cumplir ciertas reglas, y ya somos personas útiles a nuestra comunidad. 4. Las niñas aprendemos nuestro rol de madres cuidando a nuestros hermanitos pequeños y acompañando a nuestras mamás y tías en sus diferentes labores: en el conuco, en la preparación de alimentos y especialmente en la elaboración del mañoco, el casabe y demás derivados de la yuca. 5. Los varones aprendemos a pescar y a cazar acompañando a nuestros padres y luego aprendemos a limpiar y a «tumbar monte» para sembrar. Aprendemos a conocer nuestro mundo, a descifrar los sonidos de la naturaleza, a conocer donde están los peces y la cacería en las diferentes épocas del año. 6. Cuando ya tenemos conocimientos suficientes para producir nuestros 11 JIVI JUME ITANE 1. Jivi jume ra, kaeviria monae apo itsamonae yajava, peneta nayapütane akueyabi paviriabeje, yajava piaja jume. A- Hitnu: bajara pamonae kueikueijei piaja matonono javata piaja nakua, pevünü Airico de Macahuane, unu tabu javata itsajota Arauca, Colombia. Pamatakabi saya 500 pajivi yobeje. B- Guayabero monae Pematatu tuatuajü epato Vaviali pijivi, kuaikuaijei piajajume, saya parukaeje 1000 pajivi yobeje. C- Jivi, nayapütane akueyabi paviriabeje, jamurua, jinavanopa pemuto Meta najatuatsika, Masivali Toma matatu jinavanopa, Atsina monae pijinia Tuparro javata jinavanopa, Kuibomonae bajara saya ikani jivi, saya jinavanopa piaja kujiruta, itajjuto jema. 2. Jivi jume nayapütane 23 pa itaneto jumebeje; 17 saya ü pitane, 6 yajava pa itaneto beje peya venonae itane, kajena vaja jume ikani yajava najüpa wovai jume, itsiata itsa jume aitotjia, itsa jume ajibi wovai jumeta. Bajara itsi, itsa nakua jumenü ata: kae viria jjaina piaja jume kujiru, nejjata itsa yakina ruba pitane, bajara jjuata kae itaneto pita dajjita jume kaya kinae jitsia, kae java, kae kujiru, jaü jane, namata itane pita bajara pa vaja jume nakua, yajava itsa tomara pijivi; bajara itsiata ata, bajara pa itaneto na jume yapütane, nejjata itsa yakina pitane apo aitotjia, tipografita javata, vaja kobeta, peyakinae makinata, computadorata. 12 3. 1981 vaita, nakae tuana naja matabü jüpae jitsia peka yakinae itane. Itisiata paru kaeje apo naja matabü jüpae abajjü bajara pa itane, itsiata itsa kujiru itaneta yakinae ata apo itsa kuene, pejume tae nejja aitotjia itsa monae yakinae ata. 4. Ma pabajjutotaje dajjita tae jitsia bajara pa itane jjanivaetsia yakina ruba: /p/, /t/, /k/, /b/, /d/, /ts/, /s/, /l/, /r/, /m/, /n/, /v/, /y/, dajjita itane jume nejja. 5. Penajumali pitsi itane : /j/, /pj/, /tj/, itsa jume ma paitanetota yakina /jj/ . 6. Itsa jume pijinia mapa itaneta yakinaje: /h/, /ph/, /th/, mapijinia pa itaneto piaja jume arevenejja /x/. 7. Isa javata yakina /pj/, ma paitaneto kovütaje /f/. 8. Pejume itane ra 5 pa itanetobeje be vovai jume, yajava mapa itaneto /ü/, /u/ EL IDIOMA JIVI Y SU ALFABETO 1. El idioma jivi o sikuani pertenece a una familia lingüística independiente, que comprende 3 grupos o idiomas principales y algunos dialectos o variantes regionales: A- El hitnu, hablado en la zona conocida como Airico de Macaguane, la selva del pie de monte en el departamento de Arauca en Colombia. Hoy en día lo hablan unas 500 personas. B- El guayabero o cunimía o mitua, hablado en el Alto y Medio Guaviare. Comprende unas 1000 personas. C- El jivi o guahibo que abarca varios sub grupos como el jamorua, del bajo río Meta; el masivari, de las cabeceras del Tomo; el atsina del Tuparro. Por su parte, los Cuiba, a veces, se consideran como una etnia o pueblo independiente, o se consideran como parte de los mismos Jivi. 2. El idioma o lengua jivi comprende 23 fonemas o sonidos: 17 consonantes y 6 vocales. Aunque la mayoría de los sonidos del jivi existen también en castellano, algunos sonidos son diferentes y otros no existen en castellano. Esto sucede con todos los idiomas del mundo: cada uno tiene su propio sistema de sonidos y, por tanto, a la hora de representarlos en la escritura, es necesario escoger un alfabeto que los represente a todos y cada uno y que, además, sea práctico, es decir: que se escojan letras o combinaciones de letras que ya existan en el idioma nacional o en los idiomas vecinos; que en la medida de lo posible cada sonido se represente por una letra, y que la escritura no presente dificultades tipográficas tanto a mano como en la máquina de escribir o el computador. 3. Aunque desde 1981 se han hecho reuniones para unificar la escritura, todavía no hay acuerdo sobre el uso de algunas letras. Sin embargo, esas diferencias en la escritura no son una dificultad mayor para entender un escrito proveniente de un sector con una ortografía diferente. 4. En este documento, por razones de facilidad tipográfica, usamos las siguientes letras: /p/, /t/, /k/, /b/, /d/, /ts/, /s/, /l/, /r/, /m/, /n/, /v/, /y/, que son comunes en todas las grafías. 5. Las letras aspiradas las escribimos así: /j/, /pj/, /tj/, y la jota fuerte la escribimos /jj/. 6. En algunos alfabetos, las aspiradas se escriben: /h/, /ph/, /th/ y la jota fuerte se escribe x. 7. A veces el sonido /pj/ se escribe /f/ porque es casi igual a ese sonido del castellano. 8. Las vocales del jivi son las cinco vocales del castellano, más la /ü/ que algunos escriben /u/. 13 VAJA IRA NAKUA 1. Jivi ira kajena jjaina ayai vayafo yajava, unu jjaneto, mene Vitsara yajava, Meta, Orinoco menianü ma parukae bajara pa ira pe yajava naejjanae java baja ra jota, vaja vajünae pijivi kopieta jinavanopa vajadiosovi yajava, itsamonae yajava. Bajara jjuata paeba Carlos Estrada palana tomara pijinü pelivaisi pakujiruta naejjana orinoko jonka java. 2. Pakuenia ejjana jonka: Nejjata pina itsamatakabi to arü barukatsi Kajuyali piaja duliakai pe veretsi kujinae pina duliakai jumai tsitsi: –Baja ra jane Kajuyali ikatsia baja jera nakuenebare, jama tejema tsa nae name dujuai naja matabü jüpaya menia, penajato java, jaitsi pina. 3. Nejjata pina jume kovünüta jera baja vereta, isa baja, jera ejjana, itsamonae pijinia üpeyavajibi, Tsamani pina apo yavenonae jitsipae. Kaenü, Kajuyali pejjünato evetabiaba dujuai kanalitota peya etsi java peyamata akatetsi java. Tsamanibana pina notabiaba ü bajjutojji, kanalito peya tojjotsi yaniva. 4. Itsa matakabi pina Kajuyali pejjünato dujuai jjayeka, nejjata pina itsa patabajopa Sikiriri yanijioba: 5. – Depitsi java jjayekame? Jai pina. Nejjata pina pevüjüato tsipaeba – Tajja raja kapata biaba simuto. Nejjata pina Sikiriri apojume jjaniatae: –Dujuai tsa pajjaya biabame baja tsabaitsijane? –Jaja! –Jai pina pevü jüato. –Netsitajüre dujuai na beyajjuabi jitsianü jota najua jjaenatsi. 6. Nejjata pevüjjüato jamatabü kujinae tabijiraba pikani, itsiata to akuenebitsi, Sikiriri vaetaba rutatsi. Nejjata pevüjüato to akuenebitsi pena jamatabü matayatsi kuene, jota dujuai eka. Nejjata jumaitsi: 7. – Taema, jota raja boka puyenebo jjuata raja tajja tsekonabiabaje dujuai, jai pina. Jima pütsa dujuai ayainüanü biame, yatojjo tojjokae jitsipa raja kanalito, jai pina. 8. Nejjata pina Sikiriri apojume kovünütsi, baja pina kakuata jjuaba malisi. Nejjata asaüya nakujutajjuaba dujuai pina nejjata nabenajaka, nejjata pina jera yatojjo tojjoka. Poneka nejjata Orinokua belia. 9. Nejjata Sikiriri pevüjüatobeje pikani yaka ranaba beje, livai jjane tonüta yakaranaba beje. Bajara palivainü ajenata naejjana jonka. 14 NUESTRO TERRITORIO 1. El territorio jivi abarca grandes extensiones de sabanas y de selvas surcadas por los ríos Vichada, Meta y Orinoco, principalmente. La forma actual de ese territorio y sus principales accidentes geográficos fueron formados por los antepasados de los héroes y dioses de los jivi y de otras gentes indígenas. El siguiente es un relato, contado por Carlos Estrada, de la comunidad de Palana, de cómo se formaron los raudales del Orinoco. 2. Así hicieron los Raudales: Un día a Kajuyali se le enredó el cacure para atrapar los peces; luego que terminó el trabajo del cacure le dijeron: –Bueno Kajuyali, ahora construye una canoa para que se puedan repartir equitativamente los peces por todos los ríos y caños. 3. Entonces él hizo caso, terminó de construir la canoa. A la otra gente no le interesó lo que hacía Kajuyali, se mantenían en puros bailes. Tsamani no quiso colaborar con Kajuyali, sólo el hijo ayudaba al papá y cuidaba la tinaja donde tenía escondidos los peces. La gente de Tsamani sólo recogía peces pequeños, sardinitas, para no romper la tinaja al sacar peces grandes. 4. Otro día, el hijo de Kajuyali estaba comiendo pescado. En ese momento llegó Sikiriri y le preguntó: 5. – ¿Qué comes? – le dijo. El joven le contestó: – Mi papá trae para nosotros gusanos de moriche. Preparando el terreno para la siembra Pero Sikiriri no le creyó. – Ustedes comen pescado, ¿verdad? – Sí – contestó el muchacho. – Muéstrame, quiero matar un pescado para comer con ustedes, aquí mismo. 6. Entonces el joven quería salir corriendo, pero no pudo hacerlo porque Sikiriri lo aguantó. El joven no pudo ocultar lo que sabía y le contó dónde estaba el pescado. 7. – Mire donde está el arpón, con eso es que nosotros pescamos –dijo–, pero no vaya a flechar pescado grande, porque se puede romper la tinaja. 8. Pero Sikiriri no le hizo caso, flechó de una vez un valentón. Cuando se sacudió el pez, se asustó del movimiento, y del susto se partió la tinaja. Entonces los peces corrieron hacia el río Orinoco. 9. Sikiriri y el joven hicieron lo imposible para atajar los peces, hicieron diques, pero no dio resultado. De esos diques nacieron los raudales. 15 VAJA MONAE PEYAPÜTAE KUJIRU NAKUJURUABA YAJAVA PENA JUME YAKINAE NEJJA 1. Dajjita nakua nejja jane bajara jjuata peje vajji to na jume rutatsi vaja constitucionta bajara jota yakinae jitsiatsi dajjita vaja tomara kana kujitsia. 2. Ley javanü naka to eveta, vaja jume, vaja jamatabü kujiru, nakua kujiru, bajaya piaja livaisi itsa tomaranü yajava. 3. Itsiata yakinae atatsi vaja vajamonae pejamatabü kujiru nakofünütatsi, vaja jinae kujiru, vaja narujuaitsi kujiru, vaja najjae kujiru. 4. Bajara payapütae jane, vaja naru juaitsi kujiru, vaja jinae kujiru, pejjae java jama tejema jebitsia, saikaya waja yapütae kujiru. 5. Bajara jota yapütanetsi vaja kujiru, vaja naja matabü tae java, najama tabüna jüpae jitsiatsi vaja monae, yaiya tae jitsiatsi dajjita kuene, vaja kujiru naka jamatabü kovünüta. 6. Pe ruju livaisi tsi paeba, pakujiruta peje vajji jivi yobeje nae jjana beje metsaja. Bajara pa livaisi jumaitsi nakae pijivi beje pina dajjita matakabi namujju sita biaba beje, natüküta biaba beje, belia pina baja pena peja matabü kujiruta metsaja nae jjana beje. Bajara pa livaisita peje vajji, pebi nüjji saikaya, ba bena mujju sita. 7. Baja ra jjuata ba jumaitsi dajjita, vajja, vajjuanü monae, vamo monae, mujju jioba peje vajji. Jama tejema itajjuto napua tae jitsia, pebi kujiru, petiriba kujiru, piaja kujiruta baja ra 16 jjuata dajjita namujju livaisi yapütane ma pitsi jumetaje: Pajivi pina buta ba jjaeruka jimata pina ba firapanuka. Pajivi pina peruju namüto java pona, ü Perujuva ba pita. Tsikirinüyo pina itsa pita pekorofeto java, piajava pina ba nakofünata. Ikuli kobe pina pejjaejivi, itsa nakueneba pina ba akobereve. LA EDUCACIÓN ESCOLARIZADA Y LA EDUCACIÓN PROPIA 1. Siendo un derecho universal y un derecho de los niños consagrado en nuestra Constitución, la educación escolarizada se ha generalizado en nuestras comunidades. 2. La escuela es el espacio donde aprendemos también elementos de la cultura no indígena: la escritura, las matemáticas, las leyes que protegen nuestra lengua y nuestra cultura, la geografía y la historia de otros países. y las niñas deben aprender a jugar separados. 7. También, en medio de las actividades cotidianas, los padres, tíos y abuelos están orientando a los niños para que se comporten de acuerdo a sus roles, masculino y femenino, y de acuerdo a la cultura. Generalmente estas enseñanzas se dan mediante consejos como los siguientes: El que come acostado en la hamaca, cuando vaya de cacería se caerá persiguiendo la presa. El que anda por caminos viejos, consigue mujer vieja. El niño que recoge una pluma, deja olvidadas sus cosas. Al que come mano de morrocoy, no le rinde el trabajo. 3. Sin embargo, muchas veces, por ir a la escuela perdemos las enseñanzas que nos brindan nuestros padres y familiares cuando trabajamos con ellos. 4. Esos aprendizajes tienen que ver con la cacería, la pesca, la producción de alimentos, etc. Son conocimientos técnicos. 5. Pero también hay aprendizajes de valores, de reglas de comportamiento que garantizan la solidaridad y el respeto entre parientes, el respeto a los seres de la naturaleza y las reglas que garantizan nuestra salud. 6. El aprendizaje de valores se da a través de historias, como por ejemplo la historia de los niños que se convierten en dantos. Esa historia explica cómo dos hermanitos que pasaban todo el día jugando y haciéndose cosquillas, fueron convertidos en dantos por la propia mamá. Con esa pequeña historia se explica que los niños 17 UNU PAKUENETA JJANI VAETSIA BE EVETATSI 1. Jivi pabi kaejena apo be aebitsi, vaja ubi kujiru vaja jaejava nejja baja pa ajjaebi ira Orinoco, Amazonas, ira mata tsune tajane saya itafaka pejjania matatsünü ata. Saya ü naebajju apajjayo, yajava pi totjia atsa ata yajava pe jinavanopaevi unuta. 2. Itsa jueta unu, ayai epato itsa boka bajara pa ira yajava, ema, ikotia, bajara saya pa epatoyo, ba yejain tsatabi pejjania ira, saya ba ü pate bakabo tsatabi, nejjata jivitonü ba to ira abejetsi, yajava dajubijji. 3. Jjanivaetsia itsa juvi jitsia unu, nejjata tsikiri pabiyo jueta mata toyorotsia. Jjua kujinae mata toyorotsia uba, itsa jaita, pemujju verena tajju jjuaba, tuatuajü java belia yajava. Bejüa ikatsia unu be ajjayo pitsapa pona pe jjuabi javanü, itsa pabi baja navereta najua vai beje, akueyabi pa vaibeje kujinae, banakale naenü ba juva, itsiata Juetanuka pabi. Limpiando el conuco 18 abajjü, ba rubena nevajjü büanü, baja ra jota, ophaebü, bünü ba jjae otjo-otjo pa, bajara ba narujjuaita, yajava baratsui pata, pejjae nejja cbanakale kuai. Bajara pakujiruta pabi ba boca, bejjüa matakabi unu ata phai-phobo ata nayapütane pabi kujiru, wajjaitsi jivi ü papabi kuhiruta, ü üjjuata jinavanopa. 4. Itsa nakueneba pabi, nakae tuana, kae tomara pijivi, itsa juetsi jitsia na unumata. Pabi jainaenü, junata piaja monae, yajava itsamonae. Pena kuenabi nejja dajjita barüyaya pona itatsaka pena bijia paisi yaniva. Bajara jota dajjita na namata üjjüba, dajjita najua jjane, najua apa, pe jjai naenü pejamatabü kujiru. 5. Pe ira juetsi kujinae, ikatsia itsa pabi, bajara pakujiruta unuma kujiru, bajara pakujiruta dajjita na piaja monae unuma na to nakueneba, unuma ra pevünü, dajjita pena nakae monae sikuani Meta pijivi. EL MANEJO DEL BOSQUE 1. El conuco indígena es, sin duda, una de las formas más eficientes de producir alimentos en los suelos ácidos de la orinoquia y la amazonía. La capa vegetal que contiene los nutrientes es muy delgada y se forma a partir de las hojas de los árboles y los desechos de los seres vivos que habitan en la selva. 2. Cuando se tala el bosque y se deja expuesto el suelo al sol y a la lluvia, en poco tiempo la capa fértil desaparece y se forma un pastizal donde no se da casi nada útil para el hombre y los animales. tario o unuma. El dueño del conuco invita a los vecinos y familiares. Es una tarea a la que todos van con alegría porque, aunque es una faena dura y peligrosa, es también una oportunidad de compartir, comer y beber juntos, todo por cuenta del propietario. 5. Tumbado un terreno, a pocos días o a la semana siguiente, le corresponde a otro conuco. Así se va rotando la organización del unuma de familia en familia. Unuma es el nombre de la organización indígena de los jivi sikuani del departamento del Meta. 3. Para garantizar que el bosque vuelva a crecer, los conucos se tumban más bien pequeños y en forma redonda. Se siembra en espiral y se cosecha de afuera hacia adentro. Con el tiempo el bosque vuelve a recuperar su espacio perdido. Así, cuando un conuco llega a su madurez, después de dos o tres cosechas, ya han crecido árboles frutales. Como todavía quedan algunas yucas y raíces dispersas que atraen a los roedores, como la lapa y el picure, ese conuco viejo o rastrojo se convierte en lugar de cacería. Allí llegan también aves a comer frutas. El conuco cumple así un ciclo completo y siempre está en una fase de productividad ya sea como conuco, rastrojo o bosque. El conuco indígena es, pues, un modelo de producción sostenible. 4. Las actividades del conuco también están asociadas a la organización de la comunidad. Para tumbar un conuco nuevo se organiza un trabajo comuniEl conuco: modelo de producción sostenible 19 VAJA VAJI YAJAVA PEMATA VAJIBI VAJI 1. Pajivinü ra pajjainajü pejjania jume, dajjita kujiru jume, dajjita pa ta yavajibi kujiru, pakujiruta ba yavajibatsi yajava pematavajibi jume, bajara jota, yajava najjüana. 2. Patavajitara ba panajamatabüna pitajü, panajamatabü jjainae yajava, patajitsipae kujiru, patanajatabü tsoninae kujiru, itsa panoropotajü, itsa tomarabelia. 3. Bajara saya pa na jume tsoninae java, ba pa obajü, pajjanü ra pajivinü pajjainajü ma pajiva kujiruje: Jivabürü yajava kae jivabo jjaneto, najuanü beje ba najua oba najua jume beje nejja, pebito, pesorovato, Bajara pavaji jivata ba oba itsa peyavajibi nejja ma pitsi jumenüje: Ivitsuli bakabüa: Ivitsulinae büjjüpana, taja jarava barü najetaba jiravajjü. Venamaliu, Etamaliu: Venamaliu raja pevünü piatirivayo pejana vajji junata pebaru yavajibi nejja pia ura yaniva. Fabricando el carrizo (hivabürü) 20 Vakue pinabo: Vakue vayo naka sivapona, tsipaeba pemomoyo pena yavajibi nejja. Yalaki iriba na kuaba ejjanae: Iriba yalakira nejja vajita ra kanajjüana patomara valapu ya büata. Mapa farabianatsi, vaeso kobe yaniva: Ve faratatsi mapa vaeso yaniva. Koni bajju je: Koni bajju kanajjüana pejana otjopae bajju javata. Tajju yalaki barü petojji: Pebarüpetojji yalaki, kanajjüana penakopatsi javayo itsa apa, ya kanajjüana petiriva pejitsipae vami. Rosarosa pena: Kana jjüana pena Rosa piajajaravami, asiva ata bajarapova, itsiata apopitsi, itsanü pitatsi. NUESTRA MÚSICA Y CEREMONIAS 1. Los Jivi tenemos una gran riqueza musical, distintas clases de cantos, distintos bailes con su respectivo paso y varias ceremonias en las que también interviene la música. 2. Los cantos nos permiten expresar nuestros sentimientos de amor o de despecho o de nostalgia, al abandonar nuestra comunidad, cuando salimos de viaje. 3. Esos mismos sentimientos los expresamos cuando ejecutamos la música de las flautas. Los Jivi tenemos varias clases de flautas: de un solo tubo, hechas con un tallo de yagrumo, o de varios tubos o carrizos, que se tocan en parejas y que hacen dos voces: macho y hembra. Las músicas de carrizo se ejecutan en los bailes y llenan de alegría a los participantes. Algunas de las músicas más conocidas son las siguientes: Mapa farabianatsi, vaeso kobe yaniva: «Vamos a preparar marimba para cuidarnos del zancudo». Koni bajju je: «Hojas de sasafrás». La canción celebra el tiempo en que cae la hojita del sasafrás… Tajju yalaki barü petojji: «Afrecho del yaraki». La canción nombra lo que sobra cuando se está bebiendo barüpeto, el afrecho del yaraki, y alude al recuerdo de la mujer que se amó. Rosarosa pena: «La mamá de Rosa». Evoca a una amada, tan mezquinada por la mamá hasta que finalmente se fue con otro. Ivitsuli bakabüa: «Bajo las hojas del pendare… me escapé con mi novia». Venamaliu, Etamaliu: Venamaliu es el nombre de una ancianita que invita a las jóvenes para que, como ella, bailen sin pena. Vakue pinabo: «La abuelita nos viene a buscar», se le dice a la nieta para invitarla al baile. Yalaki iriba na kuoba ejjanae: «Se ralla para hacer yaraki». En el canto se elogia a la comunidad que siempre hace guarapo. Baile jivi 21 PEJJANIA JAMATABÜ KUENE VAJI 1. Dajjita jamatabü kujinae kajena tsijamatabü tsitekatsi bajara pa Itsi kujiru pena jjaenae vajünaya kajena pajamatabü kujiru livaisi, ya vitsaba najetaruka. Itsa matapania baja tüpa yejain jota, itsa jamatabü kujiruta baja pijinia na yabara yapütae pona itsa nakua jamatabü kujiru. 2. Itsa yakota petiriva apo bejjae itajjuto jema, piabeje yaniva penakueto. Itsa naejjana penakueto jjanivaetsia eveta pe ainavi yanivaetsi, belia pepitsi yanivaetsi penajato nakua pijivi . 3. Bajara jjuata pena, pajja, apo ponaebeje unua jjanivaetsia na evetabeje, apo jinae, apo narujuaitsi tsikirijiviyo peromaebi yanivaetsi itsa kotsotsoli jopabaja matapania dajjita kujiru itsi. 4. Pe ainavi yanivaetsi raja ba to mata vajiba dajjita pekobe kovü pebi, petiriva, ainavi yaniva. Itsa pejevaji jiviyo dujuai jjaejitsia to matavajiba dajjita meravi bajara pavaji kajena apia, pemata vajibivi nakaetuana, bajara jota pemata vajibinü barü matavajiba matavüjüa nota dajjita mene dujuai nüyobeje. 5. Pejanava itsa najapata bajara pakujiruta evetatsi ainavi yaniva, kopieta abajü kajena ayai epato kujiruta ba rutatsi tulima bota, bajara jota ba joroka ba kueruka, saya ü perirayo pena abatatsi. 6. Bajarajua kujinae perukae kujinae, dujuai ba to seta, to matavajiba, dajjita meravi, yajava to matavajiba, dajjita pekobekovü, tsaju, paineto, bajara povayo buyota ruka naepatoyota nataju yaüta ruka, ira vekua ainavi yaniva, itsa jiviyo kajena apo majitsi, dajjita namujjuna eveta, pemata vajibinü. 7. Itsa matakabi nejja pejanava baja runa, bu vetsika, bajara jjuakujinae pevüjüavi ba ra notekatsi pena vaenejja bajara pova, jjuakujinae dujuai pemata vajibi jaba tsana. Dajjita nejja rajuta piasiva yaniva pina itsa matakabi. Bajara jjua kujinae bajara pova ponapona bota jjanivaetsia. 22 CEREMONIAS Y ESPIRITUALIDAD 1. La vida del Jivi está marcada por una serie de ceremonias desde antes de su nacimiento, a lo largo de las etapas de crecimiento y cuando muere. Esos diferentes momentos de la vida tienen que ver con la relación que el ser humano jivi tiene con la naturaleza y el más allá, o el cosmos. 2. Durante el embarazo, la madre tiene que guardar dieta; en especial, no debe comer animales que puedan hacerle daño al bebé. Cuando nace el niño, debe cuidarse de los ainavi, los espíritus de la naturaleza que quisieran llevarse al niño a su mundo, bajo el agua. 3. Si la mamá y el papá van a salir al monte, deben cuidarse del contacto directo con los peces o los animales de cacería, para que no se enferme el niño, sobre todo antes de que se le caiga el ombligo. 4. Para prevenir el mal de ainavi, se deben «rezar» todos los elementos e instrumentos que usan el hombre y la mujer. Cuando el niño va a empezar a comer carne o pescado, se debe hacer una ceremonia conocida como «rezo de pescado», dujuai vaji. Es una recitación o canto larguísimo en el que se nombran todos los peces y animales del agua, y que sólo un experto como pemata vajibinü, se sabe por completo. 5. Cuando una muchacha tiene su primera menstruación, también debe protegerse de los ainavi. Primero debe pasar un tiempo, de varias semanas, recluida en una casita especial llamada tulimabo, casa de esterillas. Allí debe mantenerse trabajando, hilando y sólo puede tomar la yucuta que le lleva la mamá. 6. Cuando termina el período de encierro, se realiza una ceremonia en la que se cocina y se reza el pescado, durante toda una noche. Mientras se reza el pescado y todas las pertenencias de la muchacha, como la peinilla y el espejo, ella debe permanecer sentada en el chichorro, con los pies apoyados en un banquito especial que los separa del suelo y de los espíritus que están por debajo de la tierra. Mientras tanto, todas las personas de la comunidad permanecen despiertas, escuchando el rezo y conversando. 7. Cuando amanece, la muchacha reparte el pescado, de manera que alcance para todos los asistentes, en señal de la vida feliz que va a tener como ama de casa. Entonces se realiza una carrera. La muchacha debe correr hasta el río sin que la alcancen los demás jóvenes de la comunidad, y sin caerse. Esta ceremonia es de la mayor importancia para los Jivi, ya que garantiza la buena salud de la futura mujer y madre, y la de sus hijos y familiares. Naepatoyo (asiento) 23 ITOMO, PETÜ PAEVI, PESI JUTSI KUJIRU 1. tsa jivi itsa tüpa ba mutjüta bo mujuneneta, itsa bo jjainaenü tüpa piajabota mütjütatsi. Nejjata piajamonae natijjiba, itsabo javabelia. 2. Kopiata pemütjutsi kujinae pe bejiobi kujiruta, vaja monae ba itsi pa vainü panepa ikatsia ba juta, jama tejema dajjita monae nakae tuanae jitsia. 3. Vai rabaja itsa panepa petüpae kujinae piaja monae pabi ejjana, bajara saya ü itomo nejja, jama tejema yalakira itsi jitsia. Bajara jjua nejja sapukua tsi ejjana, jamatejema kajena tsi jamatabü vereta. 4. Itsa baja vereta yalakira itsa tomara pijivi ya eneba pevünü bajara ponü namo. Pekujinae ruka ponaenü kajena itsabara pitabatsi namo kajena yatu ukuta pekujüinae jinaenü, namo yavajiba rukapona, bajara jota tsii paebatsi, saya baja najjatsiayo, naviataba, namo yalaki ya enebinü. 5. Itsa peya vajibi matakabi, baja ra jane petüpae jivi pesito juta, mata kiata Sapukuayo Curiarita para guardar alimenhtos fermentados jjuaba, jotsita mata ka ikika si yakina, ka yavajiba dajjita jivi, jjua kujinae kanalitota si jia, mata toyorotsia pekaya vajibi kujinae, bajara jane mütjüta. Pejevaji apo na yavajibi, saya tae nubena. Itsa jivi bitsaüto peya vajibi javata, itsa firapanuka bole pina ba itsi. Yalaki ra piapaevi baruya yavajiba, jjanivaetsia bajara jane jjuakujinae apo jutsi baja saya kaeto kujinae. 6. Peyavajibi java baja, itsa yejai tsaponae, jivabo jjaneto oba, saya kae jivabo, pevünü tutse. Jjua kujinae yalaki ejjanaevi peri tsikobe tsana, tajjü tomara pijivi. 7. Parukae baja bajara pakujiru ajibi baja, itsi jiviyo ata baja apo itsi, bajara pa itomo kujiru, apo si jukaebaja ovebi mataeto saikaya ü itomo matakabi ba oba. Ita jjuto jema apo obi, saikaya ü perujuvi bajara pa mataeto ba jjanivaeta pe obi nejja ü pamonae. Namo (Zorro) Instrumento musical sagrado (rito del segundo enterramiento) 24 CEREMONIA DE SEGUNDO ENTERRAMIENTO 1. A la muerte de una persona, se acostumbraba enterrarla cerca de la casa o, si se trataba del fundador del asentamiento, se enterraba en su propia casa y los parientes se trasladaban a otra vivienda. 2. Al contrario del primer entierro, que era relativamente sencillo, los Jivi practicaban, hasta hace unas décadas, un segundo enterramiento, que constituía un evento social y ceremonial de la mayor importancia. 3. En efecto, después de un par de años de acontecida la muerte, los familiares preparaban un conuco especial para sembrar la yuca que se iba a utilizar en la elaboración del yaraki. Para el efecto se disponía de una especie de canoa labrada en un tronco. Con suficiente antelación, se alertaba a las comunidades vecinas que estaban pendientes de los preparativos. 4. Conforme avanzaba la preparación del yaraki y su fermentación, los vecinos comenzaban a averiguar sobre su preparación. El informante se denominaba namo, zorro. Adornado con una diadema, debía regresar a su comunidad para comunicar sobre el estado del yaraki. Volvía corriendo al trote y tocando una flauta de un solo tono, llamada también namo. 5. La ceremonia consistía en sacar los huesos del difunto, lavarlos, pintarlos con onoto y danzar sosteniendo en lo alto los huesos depositados en una urna de madera o en una tinaja de barro. Los niños no podían bailar, solamente ver. Si alguno se caía, eso era «mala seña». El yaraki tenía que ser bien «alegre». Después de enterrada, la urna ya nunca se volvía a sacar. 6. Para terminar el baile, se utilizaba una flautica llamada tutse. Es un carrizo rajado en el extremo y da un solo tono; suena «tee...tee…», y con él se cerraba la fiesta. Después se repartía el cazabe para los que venían de lejos. Ovebi mataeto (Cacho de venado) Instrumento musical 7. Esta ceremonia se ha perdido. Hoy nadie tiene esa oración para sacar los huesos. El Cacho Venado era un instrumento prohibido, sólo se usaba en la ceremonia, lo manejaban los ancianos, era sagrado. 25 JIVI PEYAPÜTAE KUENE 1. Kurali ra kajena bajaya kujiru java, vaja vajunaya pijivi bajara jjua jjaina. Bajara jjua javata juka penavaübi nejja. Itsa nakatsi jopa bajara jjua be ajjayo saya tsenenatsi. Vovai itsa monae penavaübi nejja bajara jota vaü juka. Itsa pevaübinü kaukubi jitsia, tsikirijavayo tsi ka üjjüna pejamatabü ütjüto jjanivaetsia tsenenae ata ba ruka, bajara jjua pejjanaevi vaü bajara pakujiruta itajüta, parukaeje. Vovai peyapütaebi pena vaübinejja bajara jjua kanakuenaba. ruava, Tsamani pejuyapijiva. Baja pina jjuata atjübüyo apo panepae ikani. 5. Vai juameto javata pitsapa atsapani piajacru. Bajara jota dajjita jara kujiru pitsapa tajetabota penatobü jebinejja. Bajara pakujiruta vajjaitsi jivi yapütanetsi atjübü nakua. 6. Vovai bajara jjua apo yapütae, tomarata jinavanopa meravi ve matakabi tsanukae pena itayota nukae jjae, karu tsüjjü ayeinua, nejjata apo napebetsi atjübüyo jjanivaetsia. 2. José Celestino Mutis vününü, españolnü vaü kujiru kajena peyapütaenü, bajara ponaenü ya tsana jeba, jamatejema nayapütae jitsia vajanakua pijinaenü bejjüa matakabi yapütanetsi bajara jjuata penavaübijju pejutsijjae vünü ruta bajara pajju quinina, vaübijitsia paludimo domae. 3. Tulupu kujiru bajara jjua jiwi yapütane, matakabi petae nejja jjanivaetsia. Atjübüyo ra rubena bajara ponüanü pe livaisi jume: Ivinai itsa pitsapa pabi ba jueta vajamonae. Kajuyali itsa pitsapa mera bubuta. Balutuava itsa pitsapa pijinia ü jovibo jjaneto. 4. Majjüneje barüpa atjübüyo ruka, piaja jarami pina iba26 Jivibo Vivienda jivi CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS DEL PUEBLO JIVI 1. El Curare, uno de los productos que fue objeto de intercambio desde tiempos precolombinos, es un veneno que tiene múltiples aplicaciones en medicina. La sustancia activa produce parálisis muscular, es un gran agente neurotóxico, se usa en medicina, en dosis mínimas para regular el ritmo cardíaco durante las cirugías. Venenos, medicinas, sustancias psicotrópicas: son logros de la farmacopea indígena amerindia. Ella es la base de una infinidad de medicamentos que hoy elaboran los laboratorios farmacéuticos, con grandes utilidades. 4. En el cielo aparece también la Mandíbula-del-Caimán, Taurus, con el que la hermana de Tsamani mantenía amores y no lo dejaba ascender al cielo. 5. En el cielo, durante el mes de marzo, la constelación Cruz Del Sur indica el momento en que salen las tortugas a poner los huevos en la playa. 6. Así conocen el cielo los Jivi, un cielo que los que viven en las ciudades casi no pueden ver por la luz eléctrica y el humo de los automóviles. 2. José Celestino Mutis, uno de los sabios españoles que clasificó las plantas americanas, se hizo famoso por difundir el uso de la quinina como antipalúdico; planta que ya manejaban desde hacía mucho tiempo los indígenas. 3. La astronomía de los Jivi es otro campo de conocimiento científico que permite manejar con precisión el paso del tiempo. En el cielo están representados, como constelaciones, los personajes de la propia historia jivi: Ivinai, las Pléyades, marcan los tiempos de tumba y cosecha. Kajuyali, la constelación de Orión, marca la época de aguas altas. Balutuava, el Cuervo, indica el tiempo de chubascos. Preparando yopo 27 VAJA JAMATABÜ KUJIRU JUME 1. Vajamonae jumelivaisi naka tsi paeba pakujiruta naejjana vaja nakua, bajara palivaisi jumaitsi yajava, kopiata pa diosovi yajava jinovanopa vaja monae ma panakuataje bajara palivaisi ra naka tsipaeba, domae kujiru, banakale kujiru, pakujiruta jjanivaetsia pabi kujiru, vaja narujuaitsi kujiru, vaja jinae kujiru. Bajara panakua ira pijivi pijinia jjanivaetsia pejinovanopaevi bajara panakuata vajamonae pejamatabü livaisi kajinovanopa. 2. Itsa livaisianü jjuakujinae tsaponae vaja ira sikuani javata majaneje, Unianto tsuto, itsa jota pina janebaja vajamonae naejjana, Vitsara ira Colombia mujjunene verena. Itsajota pina Tsamanivi bajayata ba jinavonopa Vitsara mene mujjunene javata pa tomara pevünü Kajuyaliba, maparukaje vovai vünü Santa Rita. Baja pina jota tsamanivi jjuatabo namütoyota atjübüa java betsia juna, ma parukaje, tuluputo jjita rubenena. 3. Ve betsiayo pijinia Kuemainünü piaja tomara Tsavalivalinü pajjuyo Furnaminali itsa panamutua belia kotsalabeje ya etatsi. 4. Mene büjjüpana pijinia ponapona Bakatsolova, povayo ba naitjotjiana ainavi kujiru apo peyaiya taejjae pena japatsi kujiru. Itsa nakua verena pijinia jinaanopa tsaki momovajji, petiriavi, pebijivi jjaevi, bajara belia pepatsivi. 5. Itsa panaverena manua mene, ira tuatuajüta ponapona Kanukalinü, baja ponü nakua bijiana, piayai domae yajava. Pianae panaejjae, Furnaminali piajava, Pumuniruva itsavekua kanaviatatsi. 6. Orinoko Itsapana verena nuka kaliawiri matabaka itsajota vajamonae banakale kujiru namata üjjüna piaja pabianü nejja. 7. Apo najamatabü jüpae ra ma palivaisije saya ra, kopiata palivaisi, jjua kujinae palivaisi itsi tsaponae, saya tajane nakua jamatabü kujiru itsajota vaja nakua piaja livaisi. 28 NUESTRA TRADICIÓN ORAL 1. En la tradición oral se mantiene el conjunto de narraciones que explican el origen del mundo y de la humanidad, las historias que relatan cómo los primeros dioses y héroes de los JiviSikuani conformaron el universo, los relatos que explican el origen de la enfermedad, el origen de la agricultura y las técnicas de caza y pesca. Estas narraciones están organizadas y ordenadas de acuerdo al lugar que esos episodios tienen en el universo, en el cosmos sikuani. 2. Muchas historias sucedieron en el propio territorio jivi-sikuani. Unianto, por ejemplo, el lugar donde emergieron los Jivi, está en la costa colombiana del Vichada. Tsamani y sus hermanos vivían a orillas del río Vichada, y fue desde Kajuyaliba, o Santa Rita, donde ascendieron al cielo por un camino de flechas, al lugar del rayo y donde hoy viven como estrellas. 3. Más allá, está el cielo de Kuemainünü, la Vía Láctea, la Culebra de Agua, suegro de Furnaminali, a donde fue llevada por dos águilas. 4. En el fondo de las aguas vive Bakatsolova, la niña que se convirtió en sirena por no haber respetado el encierro de la primera menstruación. Al otro lado del mundo viven las Mujeres-Gaván, las Tsaki momovajji, mujeres caníbales que se comen a los hombres que se arriesgan a llegar hasta allá. Nuestra tradición oral nos explica el origen de la sociedad Jivi la humanidad con las enfermedades, cuando Furnaminali recuperó a la Mujer-de-Palo a quien Zamuro había robado. 6. Y, al otro lado del Orinoco, el tronco del arbol Kaliawiri donde la humanidad consiguió las distintas plantas alimenticias del conuco. 7. El orden de esos relatos no es tanto una secuencia temporal, un antiguo y nuevo testamento, un orden cronológico; es, más bien, un orden espacial en el que cada episodio tiene su sitio adecuado en el universo. 5. En una isla, al otro lado del mar, vive Rey-Zamuro, que fue quien maldijo a 29 EL COSMOS SIKUANI SEGÚN LA TRADICIÓN ORAL KUEMAINÜ Vía Láctea Es subido al cielo por dos águilas TSAMANI MONAE Constelaciones y estrellas Suben al cielo por un bejuco Furnaminali cruza por un bejuco ORINOCO MAR Isla de Rey Zamuro Territorio SIKUANI Rey Zamuro rapta a Pumeneruwa en una canoa Cruza las aguas en una Danta que camina por el fondo Árbol KALIAVIRI Lapa atraviesa el Orinoco nadando bajo el agua Mundo de IRABOATOWI Antípodas BAKATSOLOWA Mundo Acuático 30 Kutsikutsi atraviesa el río Orinoco por un bejuco Regresa navegando encima de unos patos y en la vagina de Luna EL CIELO ECUATORIAL SEGÚN LOS SIKUANI * Vega Cabellera de Berenice * Pléyades * Porcion * * * * * β Tauro * * * Delphinus Agosto Julio Orión * ** * Cruz * * * Centauro α∗ Septiembre * Taurus β ∗ Junio VÍA LÁCTEA Mayo Abril Marzo Febrero Enero Diciembre Noviembre Delphinus, Tsamani, lagartija Veranillo de agosto Vega, Sajueniwa Tiempo de lluvias Octubre Coma Berenices, Ibaruova α y β Centauro, Los ojos de la tortuga Cruz, La cruz de las tortugas Tiempo de desove de la tortuga Vía Láctea, Kuemainü, La culebra de agua, suegro de Tsamani Procyon, Tortuga terecaya Tiempo de desove de la terecaya Orion, Kajuyali, Hermano de Tsamani β Taurus, Kawainaiu, hermana de Tsamani Tauro, Quijada de Caimán Pléyades, Iwinai, Hermano de Tsamani Tiempo de verano 31 VAI JUAMETO KANAKUJI TSIA 1. Dajjita vai kanakuji tsia saikaya jjaina piaja juameto. Itsa jota ba otjopa pebaju, vayafo pejana pona juva, mene pijivi pitsapa, ya juna jara, mativi, ope, Jivi vai ra tajjujjuaba pejana tsevi javata mene, bajara jota tajjujjuaba pepovai kujiru, itsa jota baja bitso dajjita menianü tseva. Emarapae tajjujjuaba itsa ema tsaponae bajupae yajaba penajatonü ba avajubua, ikatsia jjua kujinae tseva pona, ikatsia vai tajjujjuaba. vereta, tajetabo baratsui monae naejjana, bajara patsevi tajetabonü namata ejjana, majjüneje namata ofoba, bajara pajuametota pabi nikata vereta. Pabianü tajuita. Petajuitsi juameto, bajara pajuameto javalia uba, dajjita banakale kujiru, bajara jota uba balatuna, noo, basue, nonaji, bitso kajena unu tseva, bitso ataju apo bubujai, bajara pajuameto javalia ita bürübürüjei, ve ajjayo. 2. Kae juameto kanakujitsi, vajamonae jivi yapütane matakabi kujiru juameto matakabi yajava. Vai Juameto Koni juameto: pebajju otjopae juameto, bajara pajuameto javata konibajju otjopa, pabi faifobo jueta, mamali pabi nejja, jetsa navereta, naekuai yajava navereta. Oji juameto: pabi pejuetsi juameto, pejana juvi juameto, bajara pa juameto javata namatonota naejavanü. Ope juameto: bajara pa juameto ope natobü jeba, mene mujju bürüta. Bajara pa juameto tajjujjuaba pe ubi java. Naesanabo juameto: bajara pa juameto dujuai apajjayo, pematono otjopa, baja pina ra jota munuanü vajeta, baja pina jjuata dujuai apajjayo, yajava jara juna, penatobü ejjanae nejja vayafo java. Bajara pa juameto javata kumalitonü nota, inojotonü pejuetsi nejja. Mativi juameto: tajjujjuaba vai, naitajüba tajetabonü, itsajota mativi, jara ba natobü jeba. Pitsuni juameto: pepovai, penajato bitso tseva, jara baja pejunae java napü 32 Jara tobü juka. Sacando huevos de tortuga CALENDARIO ECOLÓGICO 1. Cada momento del año está señalado por un episodio en la naturaleza, tal como un cambio en la vegetación, o un momento especial en el ciclo reproductivo de los animales. El año jivi empieza con la bajada del nivel del agua, que señala la próxima llegada del verano que se prolonga hasta el tiempo más seco en el que las aguas llegan a su nivel más bajo. El invierno arranca con las primeras lluvias y la «ribazón» de los peces, hasta el momento en que las aguas llegan a su máximo nivel. Luego empieza el veranillo de agosto y empieza el nuevo ciclo anual. 2. Mes por mes, los Jivi establecen los siguientes períodos, días (matakabi) o lunas (juameto): Época de Verano Koni juameto: Cambio de hojas (agosto). Tiempo en que caen las hojas del árbol de sasafrás y se tumban conucos pequeños en los rastrojos (mamali pabi). Es también el momento de recolección de las cosechas de maíz y frutas. Oji juameto:. Mes en que florean los nuevos arbustos y mes para desmalezar los conucos (septiembre). En esta época florecen algunos arbustos. Desde septiembre hasta noviembre se desmalezan los conucos grandes, el monte alto. Ope juameto: Mes de la matamata (octubre). Las matamatas ponen sus huevos a la orilla de los ríos. Comienzan las actividades en los conucos familiares. Naesanabo juameto: Abundancia de peces (noviembre). Los peces se hallan en abundancia; también es el mes de la caída de las flores. Se dice que Munuanü, el tigre del agua, barbasquea y salen los peces en abundancia. Salen también los chipiros (terecay pequeño) a poner sus huevos en las sabanetas. En este período se recoge la materia prima para elaborar artesanías, utilizando palmas como cumare y moriche. Mativi juameto: Mes de la iguana (diciembre). Comienza plenamente el verano, aparecen las playas donde las iguanas y las terecayas ponen los huevos. Pitsuni juameto: Mes de las tortugas terecay (enero). Es el segundo mes de verano, terminan de aparecer todas las playas, y las terecayas salen a poner sus huevos hasta finales de febrero. Es también el mes de reproducción de las aves playeras y los caimanes. Finalizan las tumbas para hacer conucos. Pabianü tajuita: Quema y siembra de conucos (febrero y marzo). En estos dos meses se queman los conucos y se siembran diferentes clases de cultivos, como por ejemplo: plátano, caña, ají. Son meses de sequía. En febrero, el verano es muy fuerte, mientras que en marzo se comienzan a observar los primeros signos que anuncian el invierno: se aquieta el viento y se nubla el cielo. 33 EMARAPAE JUAMETO 1. Bajupae juameto: apajjayo dujuai, tsumera, enobü, doponi, upe, bajivi, ya puna pübü, puna pejana baratsui, jjura, tsereto, ketsuli, Itsamonae pe vajetsi juameto bajai. 2. Naekuai juameto: ivitsuli kuai navereta, tsuku kuai navereta, kuai natobü jeba, dujuai abajjü siteka, apajjayo. 3. Pebubutsi juameto: naejava bakabüa bubuta, ema bitso, itsa monae bota ena ena. Bitso apo pitsapae, bajara pa juameto javalia, pe ubijava navereta, inojokuei otjopa. Emarapaeta mene avajubua. En invierno nuestros ríos crecen 34 ÉPOCA DE INVIERNO 1. Bajupae juameto: Mes de las ribazones (abril). Se encuentra gran cantidad de peces; por ejemplo: guavinas, aguadulces, colirrojos, viejitas, mataguaros. Salen a volar los primeros bachacos (Pübü juameto) y además abandonan el nido los pichones de loros, pericos y arrendajos. Anteriormente, a este mes se le daba el nombre de Pe vajetsi juameto o mes del barbasco. 2. Naekuai juameto: Mes de las cosechas (mayo). Dan frutos algunas plantas silvestres como el pendare, el cacao y la mora. Desaparecen las 7 Cabrillas, las ranas ponen sus huevos, y continúan las ribazones de peces. 3. Pebubutsi juameto: Tiempo de inundaciones (junio-julio). Ocurren inundaciones, el bosque bajo se aniega, llueve mucho. También se dice que es un tiempo de reposo (Bitso apo nakuenebi) pues, aunque se trabaja en las casas, las personas salen poco, debido a las lluvias frecuentes e intensas. Es, además, tiempo de cosecha del fruto de moriche (inojo juameto). Preparando sopa de pescado En abril llega la ribazón 35 AINAVI 1. Pataja unu, vayafo, penajato, puka, bajara jota pamonae jinavanopa, itsiata apo taetsi, bajara pamonae piabejevi, benaka ya matayata, itsajamatabü itonotatsi, apo itsa yaiya taetsi vaja monae, nejjata nakapita, ma pitsivije, yalu, daladala, banajuli, mene nüjü, itsara jirujiru yajava, jirujiru raja baja pijinia. 2. – Jirujirujirujiru! Tulitulituli! Pirupirupiru! Ba jai raja baja jirujiru. 3. Baja pina baitsi jivijjaevi baja pijinia. Jirujiru rabaja, yajevi daguita, bajara pamonae yajevi ba pajanü baja, dajjita. Jirujiru rabaja vajutja pijinia ba rubena. Vajuta rabaja, yajevi dajjita matakabi nubena. 4. Meravi rabaja pitsapa, Jirujiru pitsapa, yajevi pitsapa! Jivi jjaejtisia pitsapa! Bajara pamonae matakabita penubenaevi vajuta, meravi rabaja pitsapa! Jirujiru baja dajjita. Masifefere baja, Kulivakua, dajjita rabaja. Meravi ba itsa jinavanopa. Kumali kobürü Collar ritual 36 ENCANTOS 1. Nuestras selvas, sabanas, ríos y lagunas están pobladas por seres; aunque no siempre los vemos, podemos oír o percibir su presencia. Esos seres son peligrosos y nos pueden hacer daño, especialmente cuando infringimos alguna regla de respeto a la naturaleza, incumplimos una dieta o nos portamos mal con nuestra familia. Esos seres son Yalu, Daladala, Banajuli, Mene Nüjü. Uno de ellos es Jirujiru. 2. Se oye el Jirujiru de esta forma: ¡Jirujirujirujiru! ¡Tulitulituli! ¡Pirupirupiru! 3. Ellos comen gente, porque son salvajes. Nosotros los llamamos Yajevi: son personas como animales, en forma de mono. Viven en las cuevas de los árboles, en el día. 4. Salen de noche para hacer su maldad, como maltratar a las personas y comérselas. También salen de noche: Masifefere, Kulivakua y otros seres de la naturaleza. Corona tradicional Pemata yoroto 37 DOPA JUMALI JJAINAEVI 1. Peyopianejja dujuai itsamonae dujaui jumali yati pejjainaevi vajamonae ba kujuruaba dujuai visi vajianü. 2. Jamatejema dujuai matavüjüa junatsijitsia. Nejjata pina pejinaenü itsa naropota baya vajiya naropota, itsa javata piajakulupa matavajiba jamatejema peto yopia nejjatsi piaja kulupa, itsa javata peyopianejja bajaraponü. piajanakua ayai vajanaka jumali pe matayatsi nejja. Itsiata surivayunu petubivi yapütane bitso ayai ata panepaejitsia. Itsa pena karabi java dopa tubinü: ma janeje: a) Kuvai jumali. *Suriva yunu raja jjua bave vanalito. Baitsi vajjaitsi dopajumalii apo vajajjainaevi bajarajjua apotaetsi. Kaenü dopatubinü yapütane barajjua. Nejjata suriva yunu petubinü kuene kaüjüpatsi dujuai peka kapitsapae nejja, penamata yatsi nejja ata. Itsa yunu pevünü. b) Itsajumali panakua piajajumali jjainaje yajava penajato jumali. Pamonae suriva jumali jjainaevi bajara pamonae basivajjaina ainavi piajatomaranü. Tsipaji pina kajena ainavi * Tsavalivali yunu. Metira domae jjaneto ba kapitsapa itsa dujuai sebatsi bajara jjua kajena pina dajjitajivi ba beyajjuaba apo be kenatsitaetsi kajena kaeto bajarajjua. 3. Bajara pajumali pejjainaevi, ajamatabü jumali saü: Tsitsito Maraca jivi 38 LOS SOPLADORES DE YOPO Y SUS ORACIONES 1. Para saber pescar con destreza, hay gente que tiene oraciones de pescado. Ellos enseñan esas oraciones a otras familias. mucha gente; en ese caso no se pueden asar peces, y con eso no se juega. 2. Con esas oraciones los pescados vienen con facilidad. El pescador, al salir a pescar, sale con la oración; a veces sopla su anzuelo para pescar en cantidad, así el anzuelo no pierde una lanzada. 3. Los que tienen esa clase de oraciones tienen las fuerzas espirituales: a) Fuerza de la cosmovisión. b) Fuerza espiritual de la naturaleza y del agua. Es aquella que visita el pueblo bajo el agua, el pueblo de los espíritus de los peces. Allí es donde viven los Mawari que pueden llevarse a cualquier persona y esconderla bajo el agua. Sólo aquellos que conocen esa oración pueden salvarse de ese paligro. Entre otras especialidades de los «chupadores», recordamos dos: inhalando yopo *Una es Suriva yunu, que utiliza una fuerza especial parecida a una piedra llamada vanali. Sólo la distingue el brujo chupador que conoce esa fuerza de los mavari del río. El que practica esa clase de fuerza puede esconder los peces y sacarlos cuando él quiera. *Otra es Tsavalivali yunu (fuerza de la serpiente). Por medio de un brebaje venenoso llamado Metira apareció la maldición de la peste del pescado que mató a Instrumentos para preparar el yopo 39 ABA PEKUE KUJIRU 1. Dajjita aba kujiru jivi kua peka ponae nejja pe yaütsinejja pejjaejava pejebi nejja, pejjania kujiruta nayapütane, itane toyoroteta pekue pa jjita. Itsa kujiruta nejja pijinia ba kua itsa naka najetsi jitsia. Pejjania itanetojji ba katuna, bajara pa aba bajara jota pejamatabü livaisi kujiru ba kataeruba. Jomovabi itane Pinta o rastro de la Serpiente de Agua, dueña de los seres del agua. Kuai tabü sipa Cadera de rana 40 2. Dajjita itane jamatabü kujiru katane bajara paitanetonü itsa kua aba, saya tajane nakua kujiru . 3. Sayara ü pekovü kujiru katane, peponü ra itsakua apo katae, namo, jomovabi, saya ra ü pekovü katane, apo peponü. Janeri, o janeribojji Palometica Yamajü vakapa itane Dibujo de la macana del rayo EL ARTE DE LAS GUAPAS 1.Dentro de la variedad de cestos que los Jivi elaboran para el transporte, el procesamiento y almacenamiento de alimentos, se destaca el tejido de las guapas, bandejas circulares tejidas en tiritas. A diferencia de las guapas de uso cotidiano, aquellas que se destinan al intercambio incluyen una variedad de diseños que constituyen un verdadero lenguaje simbólico, con mensajes significativos dentro de la cultura. Mavi majürana Rama del árbol de peramán Matsavi bo namuto Laberinto 2. La mayoría de los diseños representados en la cestería tiene un carácter ritual, e implican modos de actuar sobre la naturaleza. 3. La representación de los animales y seres es más simbólica que figurativa. No se representa, por ejemplo, al zorro, sino su rastro; ni la culebra de agua, sino su «pinta». Se trata entonces más de significar que de representar. Kavaviri tobeno Cola del gavilán tijereta Namo kobetjai Puño del zorro 41 Este folleto se terminó de imprimir en la A.C. Talleres Escuela Técnica «Don Bosco» Boleita, Caracas. 2006 42 43