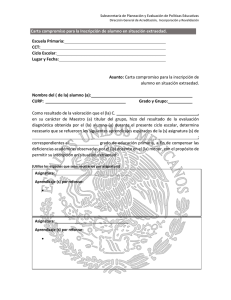

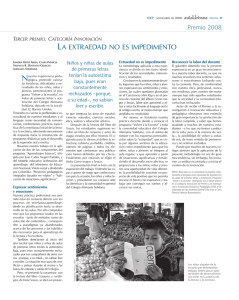

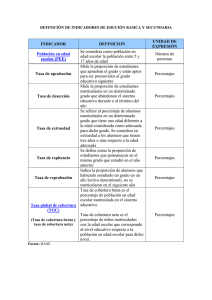

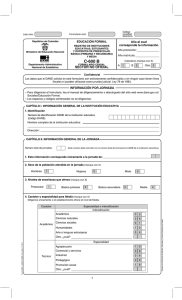

la extraedad escolar. ¿una anormalidad social?

Anuncio