15 años de informar para educar y actualizar

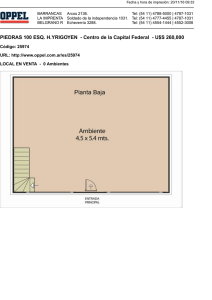

Anuncio