GOLPEAN LA PUERTA. . . SALARIOS! LA DESINTEGRACION

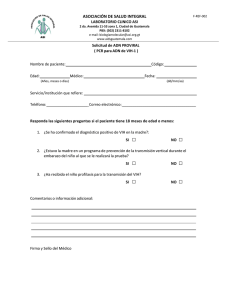

Anuncio