DE GAUCHO ANARQUISTA A CAUDILLO FEDERAL.

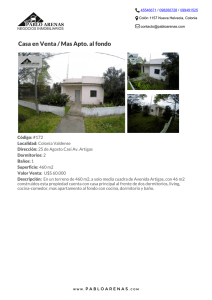

Anuncio

DE GAUCHO ANARQUISTA A CAUDILLO FEDERAL. 2 ITINERARIO DE LA IMAGEN DE ARTIGAS EN LA HISTORIOGRAFÍA CORRENTINA 2 LA MEMORIA DEL ARTIGUISMO EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX 2 EL CAMPO HISTORIOGRÁFICO CORRENTINO 7 MANTILLA 9 HERNÁN GÓMEZ 14 ÁNGEL ACUÑA 18 DOMÍNGUEZ ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. REFLEXIONES FINALES 20 BIBLIOGRAFÍA 21 1 DE GAUCHO ANARQUISTA A CAUDILLO FEDERAL. ITINERARIO DE LA IMAGEN DE ARTIGAS EN LA HISTORIOGRAFÍA CORRENTINA MARÍA SILVIA LEONI MARÍA GABRIELA QUIÑÓNEZ* En esta ponencia pretendemos indagar las transformaciones que experimentó la imagen de Artigas en la historiografía correntina, en estrecha vinculación con los procesos que se desarrollaban en Buenos Aires y en el Uruguay. El corpus considerado se inicia con los artículos de Ramón Contreras publicados en 1870 y la obra de Manuel Florencio Mantilla “Estudios biográficos de patriotas correntinos” (1884) y finaliza con la obra de Wenceslao Domínguez “El Artiguismo en Corrientes” (1960). A lo largo de este itinerario analizamos tanto el tratamiento dado por los historiadores correntinos a la acción de Artigas y sus partidarios en la historia provincial, como la recepción que tuvieron esas obras, las polémicas suscitadas y los debates en la prensa, elementos que revelan las vinculaciones establecidas con otras historiografías argentinas y la historiografía del Uruguay. LA MEMORIA DEL ARTIGUISMO EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX Durante la segunda mitad del siglo XIX la elaboración de obras históricas en la Argentina estuvo sujeta a condiciones de producción y de existencia que rigieron hasta comienzos del siglo XX. Dado que por entonces la actividad historiográfica no había afirmado su autonomía en relación con la política, el discurso histórico no se distinguía claramente del literario o periodístico. El trabajo de los historiadores respondía a estrategias individuales en la mayoría de los casos y constituía una tarea solitaria, debido al fracaso de los intentos de crear instituciones que vincularan a quienes se dedicaban al estudio del pasado. Las obras decimonónicas se caracterizaban por la erudición, el detalle minucioso, la importancia otorgada a lo fáctico, el tono polémico y las referencias valorativas hacia otros autores. El discurso histórico aspiraba a ser objetivo y verídico, y debía estar respaldado por una importante base empírica, sin embargo la subjetividad discurría en el tono muchas veces faccioso que empleaban los autores y en las reivindicaciones que reclamaban para la provincia o el sector político al cual pertenecían. Cumplir con esta pretensión implicaba respaldar las reconstrucciones con documentos originales, en un contexto de práctica inexistencia de archivos y bibliotecas públicos, que se suplía con el aceitado funcionamiento de una extensa red de círculos privados de intelectuales, historiadores, bibliófilos y coleccionistas, que permitía el acceso a documentos y colecciones que en su mayor parte se hallaban en manos de particulares. La socialización del conocimiento generado también se realizaba a través de círculos * Facultad de Humanidades Universidad Nacional del Nordeste-Argentina 2 políticos e intelectuales, de asociaciones culturales y, fundamentalmente, a través de los periódicos y las revistas. (Buchbinder, 1996: 59-80) La pretensión de elaborar un relato que aspiraba a ser objetivo y verídico otorgaba primacía al documento y sembraba sospechas sobre la utilización de las tradiciones familiares y los testimonios de protagonistas, cuyo uso no obstante no se podía evitar, fundamentalmente por la cercanía del período que era objeto de estudio. Otro tanto ocurría con las memorias autobiográficas de los grandes protagonistas de la primera mitad del siglo XIX y los relatos y descripciones de los viajeros europeos que habían recorrido el espacio rioplatense observando y registrando numerosas tradiciones. Por ejemplo, Vicente Fidel López, confeso partidario de las tradiciones, otorgaba un tratamiento de autoridad a las Memorias del General José María Paz, que ejercieron una vasta influencia sobre las obras de los historiadores porteños. Situación semejante se observa en la obra de Mitre que, aún otorgando un papel secundario a las fuentes orales, había utilizado testimonios de protagonistas, como en el caso del General Las Heras (Buchbinder, 1996: 64). Bajo estas condiciones de producción vigentes en todo el espacio rioplatense, se iniciaron los primeros estudios históricos en Corrientes durante el último tercio del siglo XIX. Por distintos motivos, entre 1877 y 1884 aparecieron los primeros escritos históricos, los cuales contenían referencias y valoraciones sobre la primera mitad del siglo XIX y en los que resulta insoslayable el período marcado por la influencia de Artigas. Estas primeras imágenes están fuertemente impregnadas de las tradiciones vigentes en el noroeste y sur del territorio correntino, que había sido escenario de las acciones de Andresito Artigas y Blas Basualdo, lugartenientes del caudillo oriental. El grupo dirigente correntino que ocupó el gobierno de la provincia a partir de la recuperación de su autonomía en 1821, mantuvo vivo el recuerdo de las etapas de dominación de los lugartenientes de Artigas y de Francisco Ramírez, así como el temor a lo que consideraba sus secuelas o a la posible reiteración de los desórdenes que dicha dominación había provocado. La conflictividad social y las dificultades para imponer el orden en los territorios que se habían plegado a la prédica artiguista, que se mantuvo como rasgo característico de la vida política e institucional de la provincia hasta avanzado el siglo XIX, fue atribuida a la penetración, considerada nefasta, de la influencia de sus lugartenientes, que habrían llevado su discurso igualitarista a altos grados de realización. Los recuerdos de ese período condensaron en una visión absolutamente negativa del artiguismo que fue sostenida por la elite dirigente capitalina. Así lo testimonian las memorias de Fermín Félix Pampín, las impresiones de J. P. Robertson, -que llegó a Corrientes a fines de 1815- y las versiones que más tarde recogiera el viajero francés Alcides D`Orbigny. 3 Los hermanos Robertson describieron con detalle la falta de toda disciplina social que se atribuyó al artiguismo, y las acciones humillantes cometidas contra los vecinos acaudalados de la ciudad por parte del impopular Andresito: se despoblaron las estancias, las personas eran llevadas para soldados, los vínculos naturales de la sociedad estaban rotos o relajados. Los campos estaban cubiertos de bandidos feroces y sin freno; la rapiña y la lujuria se enseñoreaban de todo el ámbito del país; la agricultura fue abandonada; las invasiones de los indios del Chaco eran frecuentes; las casas estaban abandonadas y era raro el gaucho que no fuese ladrón o un asesino, cuando no las dos cosas… Todos estos desenfrenados atentados, si no eran autorizados por Artigas, por lo menos no se daba por entendido de ellos. Solo se respetaba el nombre de Artigas y pasaporte dado por Artigas (Mantilla, M. F. 1928, t. I: 202-203) Las experiencias vividas por los miembros de la elite correntina en esa etapa quedó sintetizada en la denominación de “época de sangre y devastación” que el gobernador Pedro Ferré le asignó al redactar el manifiesto justificativo de la invasión al territorio de las antiguas Misiones en 1827. (Chiaramonte, 1991: 178). A medio camino de las posiciones de Mitre y López, Manuel Florencio Mantilla, el primer intelectual que ofrece una visión integral del pasado correntino, no despreciará el uso de tradiciones y testimonios para probar hechos que consideraba trascendentales, pero tomará las providencias necesarias para tratar de acreditar su veracidad a través de la contrastación de testimonios. Para la reconstrucción del período artiguista, Mantilla utilizará las memorias de su suegro, Fermín Félix Pampín, al que consideraba un informante clave. Desde que se instaló en Corrientes, Pampín había llevado un detallado registro diario de lo que acontecía en un cuaderno de apuntes para su uso privado. Así legó a sus descendientes impresiones sobre la jura de Fernando VII y posteriormente las “Memorias sobre la degradante humillación que Corrientes y su provincia sufrió del ejército de guaranís y tapes, al mando de su general don Andrés Artigas…” (1821) Su intención fue redactar una memoria que acreditara los principales hechos de “tan lamentable conquista”, y para ello utilizó el diario que llevaba desde la revolución de 1818. Al prologarlo aclara que “No refiero cosas que no haya visto o que no estén atestiguadas por la uniforme disposición de personas formales y de respeto y los más presenciados por lo general del pueblo”. (Diego Mantilla, 2004: 48). Sin embargo, sus descripciones van mucho más allá de lo acontecido en la ciudad; se interna en cuestiones ocurridas desde 4 el mismo momento de la revolución y se hace eco de otros testimonios y valoraciones. Así relata la relación existente entre José Artigas y Andresito: Era el indio Dn. Andrés Artigas, natural de Santo Tomé de las Misiones… Este héroe guaraní cuando apenas contaba 13 ó 14 años, hizo fuga del pueblo de su naturaleza e internándose en la inmensa campaña de Montevideo, se agregó a Dn. José Artigas, quien asociado a changadores y demás salteadores, que entonces cubrían aquellos campos, huía al rigor de la justicia que lo perseguía por un asesinato cometido en la plaza de Montevideo. Desde aquella época, ganó el apellido de Artigas… y mutuamente se llamaban padre e hijo. (Mantilla, D. 2004: 125) Y en relación con la conducta observada por ambos señala: Es bien sabido, por tal, pública, la rebajada como escandalosa conducta del Gral. Dn. José Artigas y por lo tanto se deja conocer la moralidad que al lado y en la escuela de aquel patriarca de la anarquía, se imprimía en el alma de Dn. Andrés, y que elevado éste al rango de jefe de las Misiones, se le harían familiares el asesinato, el robo con descaro, la tiranía y la despotiquez, la desdeñosa y soberbia altivez, la embriaguez consumada, la vida disoluta y escandalosa. (Mantilla, D. 2004: 126) Para dar cuenta del estado de la población de Corrientes durante la ocupación misionera encabezada por el caudillo guaraní, afirma que “Se puede decir sin exageración que sumisión más absoluta que la que se le tributó en Corrientes, jamás se dio a hombre alguno, ni jamás hombre alguno la mereció menos que el indecente indio Andresito Artigas.” (Mantilla, D. 2004: 126) Mantilla no expone dudas sobre la validez de los testimonios de su suegro, a quien considera un “historiógrafo competente” con opinión autorizada por su educación y posición social, pero fortalece su reconstrucción del período apoyándose además en el testimonio de J. P. Robertson, que es coincidente en sus apreciaciones. En la línea de la visión negativa del artiguismo que marcará la Galería de Celebridades Argentinas (1857), la memoria del grupo dirigente que sucedió a quienes enfrentaron al artiguismo, y en particular 5 los escritos de Pampín, imponen en la historiografía correntina la visión negativa que continuará vigente aún más allá de la revalorización que hiciera Hernán F. Gómez de la figura del caudillo oriental. Un problema que debió afrontar la historiografía correntina fue el de explicar las distintas alianzas que tejió Corrientes con los países limítrofes para enfrentarse con otras provincias argentinas. Frente a las acusaciones de comportamientos separatistas, se fundamentaría que en realidad se había buscado defender los intereses del país ante un centralismo porteño que no dejaba otras alternativas en la lucha por la autonomía. Por otro lado, Corrientes también es constantemente presentada por estos historiadores como la defensora de la soberanía nacional, antemural con el que chocaron las ansias expansionistas del extranjero, fundamentalmente del Brasil. En este contexto se inscriben las vinculaciones con el pasado uruguayo, que se centraron en la acción de José Artigas, que obligó a los historiadores correntinos a explicar el por qué de la adhesión de la provincia al caudillo oriental, al mismo tiempo que demostrar la voluntad permanente de Corrientes de permanecer unida a la “nación argentina”. Esta situación se observa ya en el temprano diálogo encarado con la historiografía uruguaya, uno de cuyos primeros ejemplos es la polémica entre Francisco Bauzá, político conservador adscripto a la tradición política del coloradismo y destacado historiador y Ramón Contreras a través de las páginas del periódico El Siglo de Montevideo, en 1870. Contreras pertenecía al sector de federales urquicistas, que durante la guerra del Paraguay asumieron actitudes paraguayistas y contrarias a la política exterior desarrollada por Mitre; ocupó varios cargos en la administración pública y la justicia (Ramírez Braschi, 2000). Bauzá en su artículo “José Artigas (Estudio histórico)”, admite, en relación con los crímenes atribuidos a Artigas, que Perugorría fue fusilado, pero lo justifica argumentando que era un traidor. (El Siglo, Montevideo, 4/IX/1870: 2) Contreras contesta en el mismo periódico que Corrientes se inclinaba a la unión con la Banda Oriental pero que Perugorría entendió que “no podía adherirse a esa unión a trueque de renunciar a los sentimientos que la ligaban con las otras provincias del Virreinato con carácter no menos importante”, por lo que rescata su perfil de héroe (El Siglo, Montevideo, 4/IX/1870: 1) Cuando toman fuerza las versiones sobre el interés del estado nacional por federalizar el territorio misionero, la elite provincial se dispone a ejercer la defensa de sus derechos sobre el mismo, apelando a distintos argumentos para salvar la integridad de la provincia con los límites que fijara el decreto de Posadas de 1814. Para fundamentar esta posición, el gobierno de José Luis Madariaga encarga a una comisión presidida por Ramón Contreras e integrada además por Lisandro Segovia, Juan Valenzuela y José Alsina la reunión de los documentos probatorios y la elaboración de un informe, que fue puesto a consideración del ejecutivo en abril de 1877. En la introducción de la Colección de datos y documentos 6 referentes a Misiones como parte integrante del territorio de la provincia de Corrientes (1877), en tres tomos, cuya autoría se atribuye a Contreras, se oficializa la visión que desde la capital provincial se tenía sobre el período de la preponderancia artiguista. Entre los distintos argumentos probatorios de los derechos sobre Misiones se señala que “poco después de erigida en provincia cayó bajo el azote del personalismo despótico de Artigas y Ramírez y aunque desfallecida, no por eso abjuró en un solo instante las gloriosas tradiciones de mayo, ni rompió su lazo simpático de unión a Buenos Aires y demás pueblos que con él seguían el impulso generoso de la revolución regeneradora”. Corrientes, segura de su voluntad autonómica pero también de sus sentimientos de unión con las demás provincias, rechazó las sugestiones separatistas de Artigas y Ramírez, y debió pagar esa decisión con la humillación de ver su territorio invadido por los habitantes de Misiones. La anarquía atribuida a la presencia de Artigas y su tendencia separatista siguió reinando en los territorios del este sobre los que avanzó el gobierno correntino a partir de 1828. EL CAMPO HISTORIOGRÁFICO CORRENTINO En la segunda mitad del siglo XIX se inició el desarrollo de la historiografía argentina, con las primeras historias nacionales, edificadas desde la perspectiva de Buenos Aires: la “historia nacional” era la historia escrita con un enfoque centralista, homogeneizador, en la cual estaba presente el “mito de los orígenes” de la nación argentina, que contribuía a la legitimación del estado nacional (Chiaramonte, 1991). Frente a este panorama, en las distintas provincias comenzó a elaborarse una historiografía dirigida a revalorizar sus respectivos aportes a dicha historia nacional, que los había desconocido. A fines del siglo XIX y principios del XX, encontramos en Corrientes los primeros trabajos historiográficos, que buscaban insertar la contribución de la provincia en ese marco nacional. Desde la elaboración de los primeros escritos históricos y hasta finales de la década de 1920, en que se publicaron las primeras obras generales, la historia de la provincia, impregnada de tradiciones, se había difundido de manera fragmentaria a través de estudios biográficos y de los periódicos, la enseñanza escolar y las conferencias públicas. En estos términos, lo reconocía Eudoro Vargas Gómez, un destacado miembro de la elite intelectual, en 1910: era grande la ignorancia hasta que aparecieron los primeros libros de Mantilla. En realidad carecíamos de historia escrita. Con ser tan rica nuestra provincia de altos hechos de suma trascendencia; con haber actuado por manera eficaz y en muchos casos única, la crónica de sus hechos y la historia de sus esfuerzos, no habían sido transmitidos a la posteridad sino a través de la leyenda y de la tradición hablada, elementos ambos tan frágiles, tan elásticos y peligrosos de falsedad, que nunca 7 pudieron por si solos constituir historia. Era necesaria la presencia de un criterio positivo para planear la obra y de una voluntad inteligente y de un esfuerzo perseverante que la organizara y produjera. Mantilla inició y realizó esa labor (Serrano, 1910: 206). A partir de allí, se produjo un importante desarrollo a lo largo de la primera mitad del siglo XX, para decaer posteriormente. Desde la esfera estatal se apeló a la promoción y difusión de los estudios sobre la historia local, la publicación de obras históricas, la creación de la infraestructura necesaria (archivo, museos, instituciones vinculadas con los estudios históricos, edición de recopilaciones documentales), que revelan los estrechos lazos existentes entre el poder político y un campo historiográfico aún con límites difusos. Los gobernantes correntinos se preocuparon por fortalecer una memoria colectiva que exaltaba el heroísmo de Corrientes en las luchas por la construcción de una Argentina democrática y federal. Para ello, recurrieron a la realización de grandes homenajes públicos en conmemoración de las gestas de héroes locales y de acontecimientos político-institucionales. No obstante el apoyo oficial a la tarea historiográfica en la provincia, hasta las últimas décadas del siglo XX, no advertimos la presencia de todos los elementos considerados necesarios para hablar de la constitución de un campo científico y de la profesionalización de los historiadores en un sentido estricto. No hubo inicialmente centros de estudios superiores en el área, sino que el interés por la historia local se fomentó en los colegios secundarios, especialmente el Colegio Nacional, en el cual se formaba la elite gobernante, y la Escuela Normal de Profesores, ambos de la ciudad capital. La “juventud estudiosa” formó distintas agrupaciones culturales que contaron con el apoyo de las autoridades educativas; desde 1910, el Centro de Estudiantes Secundarios del Colegio Nacional lideró las actividades vinculadas con el fortalecimiento de la conciencia histórica (homenajes, procesiones cívicas, conferencias, concursos, publicaciones) (Quiñonez, 1999). Los maestros primarios también fueron incentivados por el gobierno provincial, a través de la realización de concursos monográficos, para investigar sobre temas de historia de sus respectivas localidades. La enseñanza de la historia recibió especial atención y, a partir de 1928, se contó con obras destinadas a ese fin. El desarrollo historiográfico correntino tuvo como eje fundamental la labor de figuras como Manuel Florencio Mantilla (1853-1909), Manuel Vicente Figuerero (1864-1938) y Hernán Félix Gómez (18841945). Estos tres historiadores se caracterizaron por sus intentos por brindar una explicación integral y “científica” de la historia correntina, aunque desde posturas políticas diferentes. A ellos deben sumarse otros nombres como el de Ángel Acuña (1885-1956) y, posteriormente, Federico Palma (1912-1985) y Wenceslao N. Domínguez (1898-1984). 8 Todos ellos pertenecían a la elite intelectual de Corrientes; algunos estaban vinculados con las familias tradicionales; otros, de orígenes más modestos, alcanzaron un alto prestigio social por su trabajo intelectual. Se habían educado en el Colegio Nacional y continuado sus estudios, en algunos casos, en centros de Buenos Aires. Ocuparon cargos judiciales, educativos y en instituciones culturales de Corrientes. Sus ideas y acciones se difundieron en periódicos de la provincia, de Resistencia y Buenos Aires. Ya fuera enrolados fundamentalmente en las filas del liberalismo o del autonomismo correntinos, los dos partidos tradicionales de la provincia, su actuación política en el siglo XX no fue central, aunque estuvo estrechamente ligada con su labor historiográfica. Lograron insertarse en ámbitos historiográficos prestigiosos de Buenos Aires de la primera mitad del siglo, como la Junta de Historia y Numismática Americana, luego Academia Nacional de la Historia. Autores y movimientos historiográficos prevalecientes en Buenos Aires tuvieron su proyección en la provincia. Esta influencia, que llegara a Corrientes en las últimas décadas del siglo XIX, se observa particularmente en el interés por exhumar documentos y someterlos a crítica. Bartolomé Mitre fue un referente obligado, tanto en lo metodológico como en su interpretación de la historia correntina de la época de Rosas, expuesta en Una provincia guaraní (1878). En este texto, que fuera reeditado en 1921 por la Imprenta del Estado de Corrientes, aparece la interpretación que harán los historiadores correntinos sobre dicho período. Los postulados metodológicos de la Nueva Escuela se manifestaron en la obra de la mayoría de estos historiadores. Así, se observa en ellos la importancia otorgada a la búsqueda de documentos inéditos en repositorios públicos y privados, no sólo de la provincia, sino también de Buenos Aires y de países limítrofes, para luego editarlos; la pretensión de objetividad a través del análisis documental, para superar lo que Gómez denominó “la historia instintiva de Corrientes”, consistente en la crónica local de los sucesos, cultivadora del odio y la disolución. MANTILLA El imaginario de la barbarie que atravesaba la cultura rioplatense decimonónica abarcaba la memoria del movimiento artiguista a ambas orillas del río de la Plata. El artiguismo había sido un movimiento bárbaro, encerrado en su estrecho localismo. La sociología positivista argentina debatió sobre el papel de las masas en la historia rioplatense aportando conclusiones negativas al respecto. Así, José María Ramos Mejía, en Las multitudes argentinas (1893) sostiene que la barbarie rural comenzó con el levantamiento artiguista, con el que se impone una sociedad indígena y bárbara; la sociedad correntina fue invadida y dominada por la horda guaraní, sin conciencia política ni social. Por su parte, Francisco Ramos Mejía, en El federalismo argentino (1887), si bien rescata a Estanislao López y a Francisco Ramírez como expresión 9 de la defensa de la autonomía dentro de la nación, acusa a Artigas de intentar destruir la unidad nacional (De Lucía). En este contexto se inserta la producción escrita de Manuel Florencio Mantilla, compuesta de textos periodísticos e históricos, que constituye el primer esfuerzo intelectual realizado por un hombre de la provincia de Corrientes para aportar una reconstrucción integral de su pasado. Miembro de una familia vinculada al sector de liberales mitristas, finalizados sus estudios de Derecho en Buenos Aires, al regresar a Corrientes en 1874, integró el foro local y se dedicó al periodismo (Rivera, 1984). Entre 1878 y 1880 fue ministro del gobierno liberal que se impuso tras la crisis política desatada en la provincia a raíz de las violentas elecciones de 1877. En 1880, tras la caída de esta administración y la intervención federal decretada por el presidente Julio A. Roca, abandonó Corrientes para exiliarse inicialmente en Paraguay y radicarse luego en Buenos Aires, donde se puso al frente de la actividad opositora de los emigrados de su partido (Acuña, 1928). Con el gobierno correntino en manos de los autonomistas (1880-1893), los liberales se mantuvieron fuera de la provincia y acusaron a sus adversarios de reproducir situaciones de barbarie y saqueo como las vividas en tiempos del artiguismo. Ambos grupos políticos responsabilizaban a sus adversarios por el retraso en que se hallaba la provincia, que unas décadas atrás parecía destinada a un futuro político y económico promisorio en el concierto nacional. A esa posición secundaria a la cual parecía quedar relegada Corrientes, se sumaba la escasa trascendencia que atribuía la “historia nacional” que se escribía en Buenos Aires al desempeño de su clase dirigente y sus milicias en un pasado todavía reciente. El sentimiento de postergación que comenzaba a afirmarse entre políticos e intelectuales correntinos ya se advierte en el discurso histórico de los primeros escritos de Mantilla, en los que se mezclan las referencias al pasado con las reivindicaciones inspiradas por la situación provincial, y particularmente de los sectores liberales, a fines del siglo XIX. Los primeros relatos comenzaron a escribirse desde este lugar: el de una elite escindida que percibía su alejamiento de los primeros planos de la política nacional y el derrumbe de sus expectativas en el terreno económico. La división aparentemente irreconciliable en dos sectores políticos antagónicos acentuó el tono faccioso de las reconstrucciones que fueron aportadas por Mantilla. En Estudios Biográficos de patriotas correntinos (1882-1883), a la que califica de “modesta galería histórica”, aparece la impronta de la Galería de Celebridades Argentinas de Mitre. Esta primera entrega constituye un desfile de los personajes destinados a formar parte del panteón correntino. Tras las actuaciones, juzgadas ejemplares, de Genaro Perugorría y de Ángel Fernández Blanco, aparecen las acciones del réprobo Artigas y sus “caudillejos”. La citada dificultad para distinguir el discurso histórico del político en las obras decimonónicas queda manifestada en las palabras preliminares de los Estudios Biográficos, donde advierte sobre las razones que lo empujaron a ocuparse del pasado: 10 Emigrado de la provincia de Corrientes, mi suelo natal, desde el año 1880, y sin poderle ofrecer servicio alguno a la altura de mi deseo en la oprobiosa situación de amargura que sobre ella pesa, quiero al menos sacar del olvido injusto en que están los nombres de beneméritos comprovincianos cuyos esfuerzos por la libertad y la organización constitucional del país honran y enaltecen la causa que constituye la religión política de aquel noble pueblo, por fidelidad a la cual atraviesa la época más dolorosa de su historia. Ellos son dignos de mejores plumas, lo se... Mas como no me animan pretensiones literarias sino patriótico sentimiento... Faltará arte en mis trabajos, más no exactitud y justicia; porque en todo me ciño rigurosamente a la verdad histórica...Mi deseo quedará satisfecho si mi libro contribuye a disipar siquiera en parte el descrédito estudiosamente propalado por los nuevos Andresitos y Basualdos sobre Corrientes y sus hijos... (Mantilla, 1884: 5-6) (el subrayado es nuestro) En la periodización que Mantilla propone para la historia correntina, al período de desenvolvimiento colonial sigue el de la revolución e inmediatamente el de la anarquía, calificativo que emplea para referirse a los rasgos del período en que domina la figura de Artigas. En las biografías que dedica a Genaro Perugorría y Ángel Fernández Blanco, proporciona una imagen fuertemente negativa de todo el proceso ligado al artiguismo, como resultado de su apropiación de la tradición local y la memoria familiar, más que por influencia de los planteos de Mitre y López. Mantilla percibía al artiguismo como un período anómalo en la historia correntina, que interrumpió el desarrollo natural de sus instituciones y de los rasgos de su sociedad. Este curso natural se retomaría en 1821, año en que la elite urbana recuperó el manejo de sus instituciones y logró ingresar en la etapa de organización que condujo a sus primeros ensayos constitucionales. En 1897, Mantilla finalizó la elaboración su obra culminante, la Crónica Histórica de la Provincia de Corrientes que, a raíz de su frustrada publicación en esos años, sería editada en 1928 por sus descendientes. En ella mantiene inalterable la imagen negativa del artiguismo que había ensayado en los Estudios Biográficos y que impregnó fuertemente la tradición historiográfica local que su obra inauguraba. En Mantilla la provincia muestra un desarrollo paralelo al surgimiento de la nacionalidad; su personalidad histórica se configura en un largo proceso que arranca en los tiempos coloniales, tanto en el aspecto territorial como en los rasgos peculiares de su sociedad: el pueblo correntino es un pueblo heroico e indómito, capaz de realizar los mayores sacrificios y sobreponerse a las mayores adversidades. Iniciado el período revolucionario, el primer error que Mantilla adjudica al gobierno central, al que califica de 11 nacional, fue el haber colocado a las milicias correntinas bajo las órdenes de Artigas, dando legitimidad al caudillo peligroso. Cuando el gobierno central le retira su confianza, ya había sido sembrada la semilla desquiciadora de la anarquía. La política siempre egocéntrica de los gobiernos centrales, que solo atendían los intereses inmediatos de la ciudad-puerto, arrastró a las provincias como Corrientes a reiterados sacrificios, que derivaron en la tendencia a la autonomía, la cual, vista como “solución salvadora”, facilitó el camino a la dominación artiguista. (Mantilla, 1928) Frente al artiguismo, asociado a la barbarie y la opresión, se eleva una elite civilizada, de sentimientos nacionalistas, que pretende sustraer a la provincia de esa ominosa dominación. Mantilla no utiliza los calificativos de segregacionista y antinacional, comunes en las obras de Vicente Fidel López, pero sostiene que al ser declarado traidor, Artigas precipita sus planes y avanza sobre el litoral sin importarle la suerte de la patria, abrumada entonces por las exigencias de las guerras de independencia. Dentro de la elite correntina aparece la figura de Genaro Perugorría, quien decide combatir al artiguismo desde sus propias filas, desarrollando la arriesgada estrategia de simular su adhesión al caudillo. Para Mantilla, Perugorría y José Simón García de Cossio compartían el pensamiento de los que creían que “la federación institucional, o cuando menos una independencia local moderada, que pusiese a los pueblos en el mismo pie de igualdad y de ingerencia constante en los negocios nacionales, era la forma de gobierno conveniente al país” (Mantilla, 1928, T. 1: 192). La derrota y muerte de Perugorría devuelve a la provincia al dominio artiguista e inaugura la etapa de la anarquía, en la que ciudad y campaña se ven sometidas a la voluntad de los caudillos Blas Basualdo y Andrés Artigas, que la sumen en “plena barbarie”. Es precisamente a través de la actuación de sus lugartenientes que Mantilla juzga la “barbarie” de Artigas, apropiándose de la tradición oral que conservaban las familias de la elite que habían experimentado la acción de sus subordinados, pero que no habían entrado en contacto con el caudillo oriental. Este período es percibido como una etapa de opresión en la que los hombres de Artigas no solamente alteraron el orden social, sino que además usurparon las instituciones de la provincia y la sustrajeron del cuerpo de la nación. (Mantilla, 1928, T. 1: 214-217) La imagen que aporta Mantilla de los caudillos Francisco Ramírez y Estanislao López no está muy lejos de la que proporcionara la historiografía tradicional. Los califica de engreídos, aventureros y ambiciosos que pretenden heredar el poder de Artigas, “invocando generosos anhelos de libertad para los pueblos, pero con el fin menguado de suplantarlo en el despotismo sobre las provincias encadenadas por el caudillo oriental”. Advierte una continuidad entre la etapa artiguista y la república entrerriana, aunque en la comparación el dominio de Ramírez aparece como un “mal menor” y le reconoce “ciertos ímpetus de bien público que hicieron más llevadera su omnipotencia.” (Mantilla, 1928, T.1: 221-224) Esta caracterización negativa le impide asociar el caudillismo con el origen de las ideas federales; aspecto en 12 el cual tenderá a exaltar la figura de jurista de José Simón García de Cossio y la de estadista de Pedro Ferré. No obstante su inalterable posición frente al artiguismo, coincidente con las opiniones que habían postulado Bartolomé Mitre y Vicente Fidel López, su enojo ante el tratamiento de “patriarca de la federación” (Mantilla, 1884: 15) que algunos le otorgaban por entonces, Mantilla no entrará en polémicas con los historiadores de la región a quienes parece ignorar, a pesar de la presencia cercana de un temprano defensor de Artigas en territorio entrerriano y de la naciente historia tradicional uruguaya –Carlos María Ramírez, Clemente Fregueiro, Francisco Bauzá, Juan Zorrilla de San Martín, entre otros- que dedicará todos sus esfuerzos a lograr la redención del caudillo que permitía fundar los orígenes de la nacionalidad en el estado oriental. (Frega, 1998: 104). Esta referencia de Mantilla hacia los tempranos defensores de Artigas podría aludir tanto a los historiadores uruguayos como a Benigno Tejeiro Martínez, precursor de la historia entrerriana, que desde 1881 rebatía con vehemencia la imagen negativa de Artigas creada por la tradición liberal, especialmente los calificativos que consideraba ofensivos, utilizados por Vicente Fidel López. Su reivindicación de la figura de Artigas, y en general de los caudillos, resulta así una de las más tempranas que podría registrar la historiografía rioplatense. En su defensa de la figura del caudillo oriental argumenta que los hechos del pasado argentino fueron “adulterados por la pasión partidista” de historiadores del Río de la Plata que dieron “demasiada importancia... a la tradición pasionista propalada y transmitida de padres a hijos con todo el rencor y el odio profundo engendrados en aquellas titánicas luchas entre el elemento urbano que pretendía absorber las funciones del estado y el elemento popular, rural, diremos así, tan amante de suyo de la libertad absoluta...” La forma en que presentan los hechos estos historiadores sólo sirvió, desde su punto de vista, para enaltecer a unos y denigrar a otros. (T. Martínez, 1902: 121-122) La explicación de los acontecimientos que proporciona Martínez pretende corregir a los historiadores porteños y fundamentar que Artigas siempre adhirió al pensamiento revolucionario. Los problemas entre éste y los gobiernos centrales se deberán, según este autor, a la inclaudicable defensa de la autonomía y de la idea de federación que ejerció Artigas y a la postura hegemónica e intransigente que sostuvo Buenos Aires. Es por eso que la causa de la guerra civil tiene menos que ver con las posibles actitudes separatistas de los caudillos que con los intentos reiterados de Buenos Aires por imponer su voluntad. Artigas fue la cabeza visible de la resistencia contra el poder de Buenos Aires, encarnó la idea federativa a partir de 1811, siguiendo la brecha abierta por el arreglo al que había arribado la Junta con Paraguay, y desde entonces los gobiernos centrales se empeñaron en contrariar esa tendencia. La acción de Artigas pretendió devolver a la revolución sus orígenes democráticos desvirtuados luego por Buenos Aires, razón por la cual su influencia trascendió a todo el litoral y Córdoba y no fue resultado de un intento de subyugarlas. Esta interpretación le permite reclamar para la actuación del caudillo oriental 13 un análisis desapasionado en que se tome en cuenta el medio y las circunstancias en las que actuó; sólo en este contexto se podría evitar que todos los males ocurridos entre 1812 y 1820 fueran adjudicados a la personalidad de Artigas. Si bien no encarnaba las aspiraciones “argentinistas” de Ramírez y López, sino mas bien las tendencias orientales que llevarían de la autonomía en la federación a la independencia, no fue el único responsable de la separación definitiva de la provincia oriental, “conviene dejar sentado que los caudillos no habían soñado jamás en la independencia absoluta y si la República Oriental llegó a obtenerla no fue tan solo por el esfuerzo de Artigas, de Rivera, ni de Lavalleja, sino por un hecho accidental, la guerra entre la Argentina y el Brasil”. Para Martínez el directorio tuvo su responsabilidad al permitir a los portugueses posesionarse de la Banda Oriental por “simple odio a Artigas”. (T. Martínez, 1902: 267, 280-281) En el primer tomo de su Historia de la Provincia de Entre Ríos Tejeiro Martínez intenta un diálogo con la obra de Mantilla, a quien considera un “panegirista entusiasta” de Perugorría. (T. Martínez, 1902: 241) Allí rebate la imagen de “mártir” del joven correntino construida por Mantilla y sostiene que sus acciones constituyeron un acto de traición hacia Artigas, bajo cuya protección se había colocado el gobierno legal de Corrientes. Mantilla culmina la Crónica en 1897 y, a pesar de que se dedica a corregirla hasta 1909, año de su muerte, no polemizará al respecto. Tampoco se hará eco de los múltiples defensores que ya por entonces tenía Artigas en el Uruguay, por lo que el diálogo entre ambas historiografías iniciado tempranamente con la polémica Bauzá-Contreras no tendrá continuidad. HERNÁN GÓMEZ En la década de 1920, y fundamentalmente a través de Hernán Gómez, se advierte el esfuerzo por superar el localismo de la historiografía correntina, que conllevó un acercamiento con la historiografía uruguaya, en un contexto de revalorización de la acción de Artigas en la historiografía argentina. Gómez, también político, educador y periodista, llegó a convertirse, merced a su vinculación con las grandes figuras del autonomismo, en el “historiador oficial” de Corrientes en las décadas de 1920 y 1930. Bajo el gobierno autonomista de Benjamín González (1925-1929), que corresponde con la etapa más prolífica de su labor, tuvo en sus manos el manejo de las publicaciones oficiales. Su acercamiento a Juan Ramón Vidal -líder indiscutido del partido autonomista hasta su muerte, en 1940-, le permitió mantener una posición privilegiada en el campo intelectual. Gómez postuló la necesidad de la integración sudamericana como requisito para que América pudiera ocupar el lugar hegemónico al que estaba destinada. Para ello, propuso volver a las tradiciones de solidaridad, establecer una ciudadanía americana y un marco económico continental. Destacaba entonces 14 la importancia del estudio de la historia americana, para lograr “la posesión completa de los elementos particulares que están influyendo en nuestro destino. El hombre americano no debe marchar a ciegas; debe conocerse y conocer el continente”. Dentro de este contexto, adjudicó a la Argentina el derecho de ocupar un lugar central en la escena continental, en un esfuerzo paralelo al que haría por vincular la historia provincial con la nacional y reivindicar el lugar de Corrientes en este escenario. Esta posición lo llevó a tratar de integrar la historia provincial y nacional con la regional, buscando limar asperezas con la memoria histórica de Brasil y Uruguay. La Historia de la Provincia de Corrientes, obra en tres volúmenes, apareció en 1928. Coincidió en su fecha de publicación con otras dos historias generales de Corrientes, en un intento por brindar una visión integral del pasado correntino. Dichas obras fueron la Crónica Histórica de la Provincia de Corrientes, de Manuel Florencio Mantilla y las Lecciones de historiografía de Corrientes de Manuel Vicente Figuerero. El trabajo de Gómez constituye un intento por superar la crónica y ofrecer una visión orgánica del pasado correntino dentro del marco nacional, con el objeto de "hacer la historia argentina con la circunstancia de que ella es contemplada desde la provincia". Destinada principalmente a los docentes y a la juventud, la obra no es un manual, sino el resultado de las investigaciones de su autor en archivos y fuentes éditas. Allí sostiene que el principio de individualidad política se desplegó en el orden nacional y en el provincial. Para lograr dicha individualidad política, se necesitaban la independencia, la libertad y la soberanía. Así como el proceso de independencia nacional epilogó el 9 de julio de 1816, la provincial está consignada en el Tratado del Pilar. La libertad, por su parte, está en las declaraciones de los gobiernos, estatutos y leyes, tanto a nivel nacional como provincial. En el Litoral, un grupo de hombres, entre los que se destaca José Artigas, se hizo intérprete de la libertad autonómica de las provincias. Ante el aplauso con que fuera recibido el tercer tomo de su Historia y el pedido de documentos realizado por historiadores argentinos y uruguayos, se le encargó a Gómez la selección y ordenación de documentos del archivo relativos a las actuaciones de José Artigas y Francisco Ramírez, que aparecieron en dos obras, El general Artigas y los hombres de Corrientes y Corrientes y la República Entrerriana (1929). Con estas publicaciones, se contribuyó al propósito perseguido por Emilio Ravignani de editar los papeles del caudillo uruguayo, reclamo constante de su país. Estas ediciones documentales van precedidas por trabajos introductorios, elaborado por Gómez, que no son originales, sino que reproducen los capítulos de su Historia de la Provincia de Corrientes, referidos al tema de los documentos. Gómez rescata al caudillo oriental como legítimo defensor de los derechos provinciales: en el Litoral, un grupo de hombres, entre los que se destaca Artigas, se hizo intérprete de la libertad autonómica de las provincias. En el intento por brindar un juicio ponderado de la figura del caudillo, busca justificar lo que considera sus errores, acudiendo al determinismo del medio social: 15 El acervo de sus errores, de sus excesos, si es que ellos han de reputarse probados frente a tanto noble y humanamente correcto, no pueden ensombrecer las altas cualidades de su espíritu, ni el leal principismo de sus convicciones federales. Los caudillos no son los estadistas tranquilos de las sociabilidades cultas. Nacidos y actuando en el medio difícil de la colonia revolucionada, han debido usar de los hombres que el medio ponía a su alcance, con sus vicios y sus instintos, y Artigas no escapó a esta ley fatal. ¿Cómo, pues, complicarlo culpable de las modalidades primarias de su pueblo, cuando ese pueblo no podía hacer sino aquello que estaba en la medida de su conciencia elemental? (Gómez, 1928: II, 303) La valoración positiva de Artigas se realiza en función de la adecuación de sus acciones a los ideales correntinos: Corrientes le debe las prácticas representativas de su democracia, definida por primera vez en el litoral y en el país todo... Corrientes le debe la definición auspiciosa de los sentimientos federalistas de su pueblo dentro de las bases de coordinación general, no en el sentido dogmático de “declaraciones”, sino en el orden de los sucesos y de las leyes... como ese respeto inquebrantable de la autonomía correntina, que contribuye a exaltar en la conciencia pública, la misma que Ramírez iría a destruir(Gómez, 1928: II, 304). Encuentra la clave para la comprensión de este proceso en el vínculo estrecho que unía a la Banda Oriental con Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe; esta articulación económica, existente desde la época colonial, explica la preeminencia de Artigas. La clase comercial correntina apoyó el pensamiento económico artiguista, mientras que el pueblo sustentó el régimen democrático que implantara. Pero, cuando Artigas dejó de defender los intereses correntinos, para concentrarse exclusivamente en la guerra contra los portugueses, el aislamiento económico en el que se vio envuelta la provincia produjo su distanciamiento con el caudillo: "Corrientes... hace lo único que podía hacer: prescindir de la acción y buscar en la hegemonía de su mayoría de federales nacionalistas la fórmula intermedia que explicaría su neutralidad conveniente y rigurosa, desalojando de las funciones de gobierno a la minoría federalseparatista" (Gómez, 1928: II, 241). 16 Si bien la posterior República Entrerriana también garantizó el comercio, su caída no fue motivada por la renuncia a esta política, sino por la reconquista correntina de su dignidad estadoal y de su unidad territorial. La repercusión de los trabajos de Gómez en la historiografía uruguaya fue importante. Merecieron elogiosas críticas de Plácido Abad, aparecidas en La Mañana, de Montevideo, en 1927. Abad lo considera “uno de los más fuertes investigadores argentinos, por lo menos el que más hondo ha cavado en los archivos de las provincias de tierra adentro y en particular en los de Corrientes” con “una singular personalidad de historiador por la originalidad e independencia de sus juicios basados en la convicción profunda que emerge de lo que ha visto a través de la tesonera, ardua y patriótica labor en medio de archivos inexplorados todavía”. Lo llama "sincero y valiente historiador" y juzga "libros monumentales" a la Vida Pública del Doctor Pujol e Instituciones de la Provincia de Corrientes. Concluye haciendo votos para que tenga continuadores que logren “una verdadera vinculación nacida del respeto y la admiración al esfuerzo mutuo realizado por los hombres del pasado a favor de la libertad” (Abad, 1927). El general Artigas... fue elogiado por el Ministro de Instrucción Pública de Uruguay, Alberto Demicheli, quien propuso realizar una edición local de la misma (La Nación, Bs.As, 28-VIII-1930: 2). Hugo Barbagelata, en el prólogo a la segunda edición de su Artigas y la revolución americana (1930) destaca el placer de observar la justicia con la que empiezan a juzgar a Artigas los publicistas brasileños y argentinos, uno de los cuales, el historiador don Hernán F. Gómez, acaba de afirmar en bien documentado libro que “la personalidad del general José Artigas llena el escenario con su pensamiento y el dinamismo de su voluntad” y que su “resistencia al imperio portugués-brasileño, es fuera de duda, para el orgullo nacional, una de sus páginas más gloriosas. Esas luchas, apenas aludidas en la bibliografía corriente sobre el pasado argentino, impidieron la adhesión definitiva de la Banda Oriental al Imperio, que entonces se hubiese producido, como la desmembración del territorio nacional con la secesión de Entre Ríos, Corrientes y Misiones, que el vecino del oriente deseaba dominar para llegar a la gran ruta del Paraná. (Barbagelata, 1930: 11) Barbagelata no deja de referirse a la ejecución de Perugorría, señalando que “puede sorprender, pero, si bien se la analiza, se ve que ella está de acuerdo con las leyes de la guerra de ayer y de hoy”, ya que “fue espía y traidor” y resalta la “serena ocupación artiguista de Corrientes” por el comandante Blas Basualdo, en contraste con la ocupación de Montevideo por los bonaerenses en 1814. También recurre a Gómez 17 para fundar el rechazo al tratado de Pilar y destaca los documentos publicados por Gómez que muestran las causas de la caída del caudillo (Barbagelata, 1930: 16) Luis Alberto de Herrera, en 1943, en El Debate, juzga que Gómez “escribe la historia de su provincia con alto y sereno criterio... No se trata de un ditirambo, sino de la nueva y verdadera historia, a base de auténticos papeles”. Gómez, por su parte, partidario de la neutralidad en las dos guerras mundiales, catalogaba a Luis Alberto de Herrera líder del partido Nacional del Uruguay, como continuador de la línea política de Artigas (Gómez, 1944). José M. Traibel, en un repaso por los historiadores argentinos que han reivindicado a Artigas, tras colocar en primer lugar a Ravignani, menciona a Alberdi, la colección de documentos de Fregeiro, Mariano Pelliza, Manuel Cervera, José Luis Busaniche , Ernesto Celesia y a Gómez, de quien destaca la frase “Corrientes le debe a Artigas las prácticas representativas de su democracia” (Traibel, 1951). ÁNGEL ACUÑA Más allá de los esfuerzos de Gómez, la imagen negativa de Artigas se mantendría en la historiografía correntina que siguiera la línea de Mantilla. Ángel Acuña, discípulo de éste, en el capítulo dedicado a Corrientes en la Historia de la Nación Argentina publicado por la Academia Nacional de la Historia en 1946, utiliza como bibliografía para analizar la etapa el Manuscrito sobre Artigas de Bartolomé Mitre, las Cartas de los hermanos Robertson y la Crónica de Mantilla, sin realizar ninguna referencia a Gómez ni a otros autores provinciales. Se repite aquí la leyenda negra sobre Artigas, quien “trabajó para introducir en la provincia el espíritu de rebelión contra Buenos Aires, llevando la anarquía y la desorganización social como consecuencia”. El concepto de libertad de sus seguidores, que componían una masa analfabeta y bárbara, era la “liberación de todo régimen legal, las licencia individual y el predominio de la voluntad de los caudillos”. Artigas introdujo no sólo la descomposición política y social, sino también la decadencia económica. Esta situación creada por los caudillos se volvería contra ellos “como si el destino diera a todos estos oscuros caudillos de provincia la suerte de unirse contra la nación, para destrozarse después los unos a los otros, y morir en manos del último vencedor (Acuña, 1946: 297-305). Contrasta esta perspectiva con otras presentes en esta obra colectiva, como la de César Pérez Colman, encargado de escribir el capítulo dedicado a Entre Ríos, quien describe a Artigas como un “hombre dotado de relevantes atributos personales, conocedor eximio de los habitantes de la región en la que actuaba, vastamente vinculado con los elementos dirigentes y fervoroso partidario de la autonomía local”. (Pérez Colman, 1946: 220). Al referirse a la definitiva derrota de Artigas, lamenta el fin político “del grande hombre, que había sido inspirador y conductor, con amplia visión y pulso firme, de uno de los más importantes sectores de la opinión pública actuantes en el proceso de la estructuración gubernativa del 18 país” (Ibid: 246). Colman utiliza como bibliografía para este tema la obra de Gómez y de Tejeiro Martínez, no así la de Mantilla. DOMÍNGUEZ La perspectiva de Gómez sería continuada por Wenceslao Domínguez. Nacido en Corrientes y recibido de maestro allí, si bien mantuvo intactos los lazos con su tierra natal, Domínguez estuvo radicado desde su juventud en Buenos Aires. Se graduaría como odontólogo en la Universidad de Buenos Aires, desarrollando una importante tarea de investigación y difusión de la especialidad, que incluye la creación de la revista Estomatología. Archivos de medicina y odontología. Fue en Buenos Aires donde desplegó, a lo largo de cincuenta años, su intensa labor de investigación y propagación de la historia y la cultura de Corrientes, mediante publicaciones, cursos y conferencias y la organización de una estructura institucional para insertar a Corrientes en el campo intelectual de Buenos Aires. A su iniciativa se debe la unión de los correntinos provenientes de diversas extracciones políticas para la fundación de la Asociación Correntina General San Martín, en 1935. También es obra suya el Instituto Correntino de la Historia, fundado en 1940. Sus objetivos eran la enseñanza de la historia correntina y de los pueblos guaraníticos “en sí mismos y en sus relaciones con la historia general del país”; la transmisión de su lengua y su cultura; la dilucidación de cuestiones históricas poco conocidas o en discusión y el incentivo de la investigación. Esta tarea se desarrollaría a través de clases, conferencias, debates, lecturas y comentarios de obras históricas, ediciones de trabajos y exposiciones. En dicho Instituto se estableció una cátedra de guaraní que, dado su éxito, motivó la creación de la Academia Correntina del Idioma Guaraní, de la cual Domínguez sería presidente (Leoni, 1998). En Buenos Aires, Domínguez se vinculó con historiadores de la Nueva Escuela Histórica Argentina. Su conexión con uno de los historiadores más relevantes de la misma, Emilio Ravignani, fructificaría en la cátedra del Instituto de Investigaciones Históricas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Bajo el título de “Corrientes en las luchas por la democracia”, daría a publicidad tres obras: La revolución de 1868 (1947), El primer Congreso correntino (1964) y El artiguismo en Corrientes (1973). En esta última obra, Domínguez se propone popularizar la obra de los federales, demostrar su fidelidad a los principios originales de la Revolución de Mayo y explicar su derrota frente a “quienes supieron aprovechar el apoyo interesado de las nuevas tendencias de la “iniciación del preimperialismo europeo”. En la línea interpretativa trazada por Ravignani, niega los propósitos separatistas atribuidos a Artigas y a la dirigencia correntina: entre 1810 y 1814, los gobernadores impuestos por Buenos Aires habían 19 respondido a su política monopolista, por lo que comenzó entonces a insinuarse la corriente de reclamos del artiguismo para sostener la autonomía y libertad de los pueblos. A través de sus obras, Domínguez revelaría que Corrientes estuvo marcada desde su origen por la idea de autonomía. La conjunción hispano-guaraní fundamentó y desarrolló el carácter democrático y federal de las incipientes instituciones. El estallido de la Revolución de Mayo hizo renovar en Corrientes el recuerdo de los tiempos comuneros con los principios de una patria americana; el derecho de sostener la libertad por las armas y constituir libremente sus propias autoridades (Domínguez, 1973: 14) Encuentra una línea de desarrollo dentro del proceso histórico correntino signada por la defensa de la libertad democrática federal de Corrientes frente a la hegemonía monopolista del gobierno de Buenos Aires. Esta contraposición entre el pensamiento político correntino y el porteño será la base dialéctica de su obra. Al ideario político de los hombres de Corrientes, se contraponen los intereses económicos de la ciudad-puerto. Sus trabajos giran en torno a la concepción de un federalismo que es asumido por los prohombres de Corrientes como bandera indeclinable y es legitimado mediante el respaldo popular. Las ideas federales se hallaban arraigadas en el cuerpo social de la provincia, por lo cual sus conductores, incluso Artigas, no habían impulsado ideas segregacionistas, como lo pretendiera la historiografía clásica, sino que defendieron la autonomía provincial en un marco nacional. Este trabajo de Domínguez, aparecido en Buenos Aires, no parece haber tenido repercusión en el ámbito correntino. Por otro lado, no hubo estudios posteriores en la provincia que retomaran el tema. REFLEXIONES FINALES Los escritos históricos de Mantilla lo convirtieron en el referente fundamental de la historia provincial hasta la aparición de los primeros estudios elaborados en el siglo XX y aportaron un hilo conductor que fue respetado por quienes se dedicaron en adelante al estudio del pasado. Los personajes y los episodios que reconstruye en Estudios Biográficos de Patriotas Correntinos y posteriormente en la Crónica histórica de la provincia de Corrientes, quedaron consagrados como los máximos héroes locales y los momentos culminantes de la historia correntina. A pesar de que la Crónica se mantuvo inédita hasta 1928, sus 20 conceptos, divulgados en artículos periodísticos, libros y folletines, señalaron el camino de las interpretaciones históricas. En su visión negativa de Artigas y del artiguismo, compartida con la historiografía decimonónica argentina, se agregaba la justificación de la adhesión de Corrientes al caudillo fundada en el abandono en que Buenos Aires había dejado a la provincia, argumento propio de la elite correntina. La pervivencia de estas imágenes se advierte por un lado, en el hecho de que, a mediados del siglo XX, cuando la historiografía argentina ya había revisado sus juicios sobre Artigas e, incluso, en la misma Corrientes se había desarrollado la obra de Hernán Gómez, que había sido recibida con beneplácito en Uruguay, el trabajo de Acuña inserto en la Historia... de la Academia retomaba sin modificaciones a Mantilla. Por otro lado, la obra reivindicativa del caudillo realizada por Domínguez en la década de 1970, que se presenta como una revisión de la historia provincial, revela la necesidad de enfrentar entonces una lectura del pasado aún vigente. Cabe señalar que esta continuidad en las interpretaciones de la etapa artiguista en Corrientes no constituye una excepción dentro de una historiografía provincial que, hasta muy recientemente, se ha manifestado totalmente deudora de Mantilla y remisa a revisar su obra. BIBLIOGRAFÍA Abad, Plácido (1927) “Caudillos federales. La obra del doctor Hernán Félix Gómez”. En: La Mañana, Montevideo, 3-IV-1927. Acuña, Ángel (1928). Notas biográficas. En: Manuel Florencio Mantilla. Crónica Histórica de la Provincia de Corrientes. Tomo I, Bs. As. - - - - - (1941). “Corrientes (1810-1862)”. En: Academia Nacional de la Historia, Historia de la Nación Argentina. BsAs., El Ateneo, vol. IX. Barbagelata, Hugo D. (1930). Artigas y la revolución americana. 2ª ed. París, Excelsior. Buchbinder, Pablo (1996) Vínculos privados, instituciones públicas y reglas profesionales en los orígenes de la historiografìa argentina. En: Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”, 3ª serie, N° 13. Chiaramonte, José C. (1991) El mito de los orígenes en la historiografía latinoamericana, Buenos Aires, Cuadernos del Instituto Ravignani. - - - - - . (1991) Mercaderes del Litoral. Economía y sociedad en la provincia de Corrientes en la primera mitad del siglo XIX. Bs. As., F.C.E. 21 De Lucía, Daniel Omar (2001). “Artigas en la sociología positivista argentina”. En: Hugo E. Biagini (comp). Arturo Ardao y Arturo Andrés Roig. Filósofos de la autenticidad. Jornada en homenaje a Arturo Andrés Roig y Arturo Ardao. URL: http//ensayo.rom.uga.edu Domínguez, Wenceslao (1973). Corrientes en las luchas por la democracia. El artiguismo en Corrientes. Bs.As., Imp. La Gráfica. Gómez, Hernán Félix (1928) Historia de la provincia de Corrientes. Corrientes, Imp. del Estado. - - - - - (1929). El general Artigas y los hombres de Corrientes. Corrientes, Imp. del Estado. - - - - - (1944). “La posición espiritual de los americanos”. En: El Liberal, Corrientes, 4 de julio de 1944. Herrera, Luis Alberto de (1943). “Carta a D.Antonio P. Castro”. En: El Debate, Montevideo, 18-V-1943. Leoni, María Silvia (1995). “El aporte de Hernán Félix Gómez a la historia y la historiografía del Nordeste”. En: Folia Histórica del Nordeste, Resistencia, IIGHI -CONICET Nº12. - - - - - (1998) “Wenceslao Néstor Domínguez y la escritura de la historia correntina”. En: XVIII Encuentro de Geohistoria Regional Resistencia, IIGHI-CONICET. Mantilla, Manuel Florencio (1884). Estudios Biográficos de Patriotas Correntinos. Bs. As., Imp. y Librería de Mayo. Martínez, Benigno T. (1902). Historia de la Provincia de Entre Ríos. Bs. As., Biedma e hijos. Quiñónez, María Gabriela (1999). “La juventud en la escena pública. Los estudiantes y su protagonismo en la vida cívica y social de Corrientes”. En: Decimoctavo Encuentro de Geohistoria Regional, Resistencia, IIGHI-CONICET. Rivera, Alberto A (1984). Bibliografía del Dr. Manuel Florencio Mantilla (1853-1909). Documentos de Geohistoria Regional Nº 3. Rcia, IIGHI. Serrano, Pedro Benjamín (1910). Guía General de la Provincia de Corrientes. Ctes., Heinecke. Traibel, José M. (1951). Breviario artiguista. Montevideo, Colombino. 22