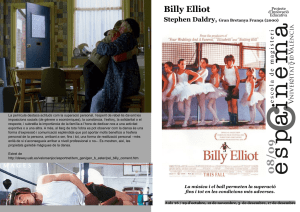

sheriff - EspaPdf

Anuncio