MULTIÁREA, Revista de Didáctica, nº 6 - Universidad de Castilla

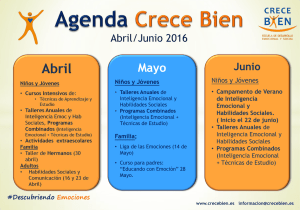

Anuncio