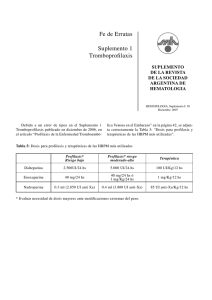

437-464 documento de consenso

Anuncio