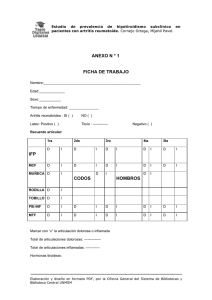

hipotiroidismo subclínico y factores de riesgo cardiovascular

Anuncio