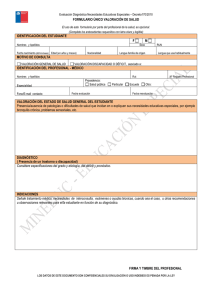

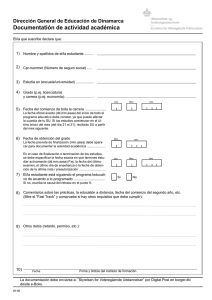

Discursos. Estereotipos. Desigualdad de oportunidades

Anuncio